两代导演推陈出新,第六代导演立足现实,着重刻画小人物的生活

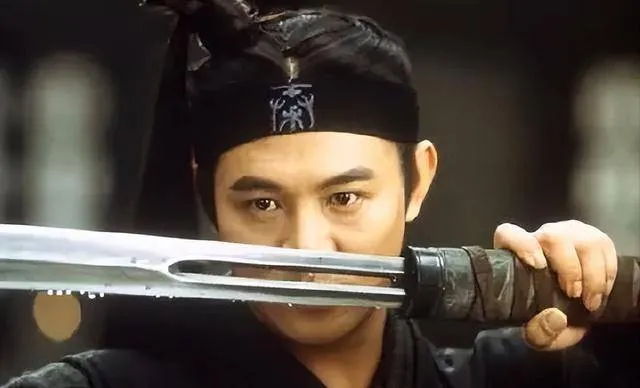

第五代导演是指以北京电影学院1982届毕业生为主体的一代,代表人物有张艺谋、陈凯歌、吴子牛、田壮壮、李少红等,代表影片有《黄土地》、《霸王别姬》、《红高粱》、《盗马贼》、《猎场札撒》等。

作为20世纪八十年代后从电影学院毕业的一代人,他们大多在贫穷的农村接受了上山下乡再教育。文革以及知青这些独有的生活阅历,成为第五代导演创作的艺术源泉。

第五代导演生长于国家动荡不安时期,他们大多都有强烈的民族身份焦虑,他们的作品有一种对民族文化的强烈探索欲,充满了象征和寓意,致力于深沉的民族文化反思和民族精神重建。

正如陈凯歌所言:“我在《黄土地》里反复要告诉观众的是,我们的民族不能再那样生活下去了”。

面对西方强势的现代话语,第五代导演通过对民族、国家、历史的宏大叙事与东方大片式的银幕视觉造型,构筑了一副西方视域中古老、落后、蛮荒的中国图像,成为西方世界跨文化想象的“他者”消费品。

以张艺谋、陈凯歌为代表的第五代导演频频在国际上获奖,他们在世界影坛上的成功不仅为当代中国电影确立了一种与世界交流对话的模式,而且也让第五代导演自身当仁不让地成为中国影坛最有影响力的一代,实现了对市场主体的掌控,在电影体制与对外交流中处于霸权地位。

在20世纪90年代,国内的电影市场已被好莱坞大片、港片、第五代导演“民族寓言式”大片所侵占,国内的电影审查体制也成为第五代导演东方式大片的追随者。

初出茅庐的第六代电影人在涉影之初,没有享受到太多体制的便利。他们毕业后大多都没有获得进入电影制片公司的机会,很难获得独立拍片的机会,只能在第五代导演“寓言式”电影和好莱坞大片的夹缝中艰难生存。

面对来自国内和国外的双重压力,第六代导演俨然成为被拒绝、被隔离于秩序之外的独行者。由于第六代导演长期生活在第五代导演的光环和主体地位的笼罩下,使得他们成为游离于主流话语和体制之外的边缘人。

在第五代导演的裹挟与遮蔽下,边缘人的文化身份促使第六代导演必须找寻属于自己的影像话语,来实现对权力体制和文化霸权的反叛。

法国新浪潮代表人物特吕弗曾强调:“经典叙事结构已经不能很好地表达他们对自己所处时代的独特感受了,真正有特点的电影作品应是导演个人独立创造的,而不应是按照电影剧本或文学原著改编的”。

深受法国新浪潮影响的第六代导演张元曾说:“寓言故事是第五代的主体,然而对我来说,我只有客观,客观对我太重要了,我每天都在注意身边的事,稍远一点我就看不到了”。

第六代导演大多出生于文化大革命前后,文革留下来的苦难意识在他们的脑海里比较淡薄,他们成长并生活在改革开放的关键时期,并以反叛和突围的姿态来完成自己的成年式。

当第六代导演进入影坛,面对以第五代导演为代表的主流文化姿态,边缘地位的处境激发了他们对抗主流话语的欲望。为冲破第五代导演这个“精神之父”的影响、走出第五代导演营造的历史和乡村的蛮荒影像,第六代导演集体扬弃了民族以及个人式的神话,他们拿起手中的摄影机开始书写斑驳的城市。

与第五代导演乡土化、民俗化的表达不同,第六代导演在创作初期将目光转向了自我与内心,强调挖掘当下的、自己所熟悉的生活,并以电影为媒介对社会现实进行冷静地分析和思考。

他们不约而同地选择了青春与成长题材,将镜头对准先锋艺术家、摇滚乐手、街头青年等一些普通的边缘人物。他们怀着极大的热情缅怀已逝的青春,袒露成长中隐秘的个人经验,勾勒同龄人成长过程中的记忆、呈现青年独有的亚文化生存景观,感受生命最真实的状态。

法国著名哲学家利奥塔认为:“任何一个时代都存在某些占主导地位的大叙事,大叙事把一切个别、差异都消弭于绝对精神中,使之丧失自身的独立”。

第六代导演像是历史的缺席者,他们的影片没有通过制造幻觉向市场妥协,不再像第五代导演那样认为自己肩负着国家的前途和民族的命运,而是解构并打破了第五代导演的宏大叙事,在影像中呈现出一个“差异并置”的现实世界。

他们对中国社会的巨变感同身受,更关注于个体的生存经验和不可言说的社会现实。通过在影片中以亚文化符号与事件来表达自己的困惑、迷茫与反叛,呈现了边缘人物灰色人生下的情感体验与生活困境。

因此他们的作品常带有青春的桀骜和直面现实的冷酷,凸显出了直面现实的勇气和真诚,正如贾樟柯在拍摄《小武》时所说:“影片试图以老老实实的态度来记录这个年代变化的影像,反映当下氛围”。