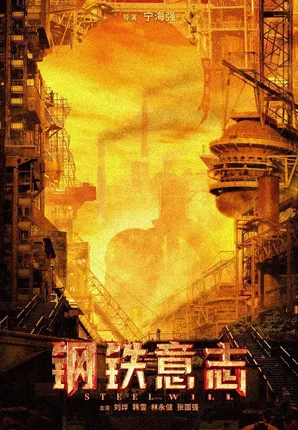

《钢铁意志》9月30日!再现共和国钢铁长子的创业史!

这部承载着辽宁人浓浓家国情怀的影片,在省内的先期点映中感动了无数观众。走出放映厅,激昂、兴奋的表情仍然停留在观众的脸上。

“这是父辈创业的故事,是最值得歌颂的辽宁故事。”一名70后观众如是评价。

“这部电影,就是给今天的年轻人看70年前的年轻人是如何奋斗的。”一名90后观众这样说。

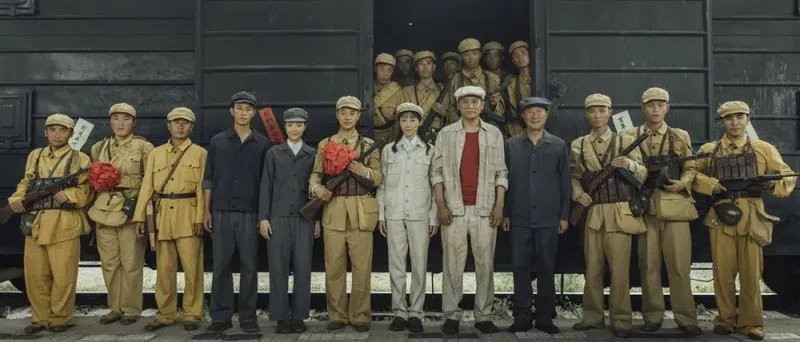

电影《钢铁意志》剧照

鞍山火车站,火车鸣着汽笛驶入站台。鞍钢的青年工人赵刚登上火车,挥手与赵铁池、孟泰、王崇伦等人告别。与其他穿上军装的工友一样,他的目的地只有一个——朝鲜。

这一幕,来自国庆即将上映的电影《钢铁意志》。

讲述了解放初期,鞍钢广大干部职工以钢铁般的意志迅速恢复生产,支援抗美援朝战场,攻坚克难、化危为机的故事。电影开场,响亮的号角唤醒了人们的历史记忆,在沉稳厚重的工业色调所营造的年代感中,在低沉而有力的鼓声所打造的空间感里,《钢铁意志》一下子把观众带进了那个激情火热的年代。

鞍钢被誉为“中国钢铁工业长子”“共和国钢铁工业的摇篮”。从1949年至1952年,鞍钢的铁、钢、材产量分别占全国的46%、64%和47%,擎起了中国钢铁工业的半壁江山。以大型轧钢厂、无缝钢管厂和七号高炉组成的鞍钢“三大工程”胜利竣工,得到了党中央发来的贺信,其对中国钢铁工业发展的意义可见一斑。

电影《钢铁意志》讲述的就是鞍钢上述所有辉煌的起点——新中国第一炉铁水诞生的过程:辽沈战役胜利后,东北工业重镇鞍山获得解放,鞍钢回到人民手中。

经历了纷飞的战火,当时的鞍钢百孔千疮,工厂几乎成为一片废墟,生产全面瘫痪,专家断言“这里只能种高粱,恢复重建至少需要20年。”然而,在中国共产党的领导下,鞍钢广大工人在废墟上重建鞍钢,以钢铁般的意志迅速恢复生产,历尽千辛万苦,终于让铁水喷涌而出……

1950年6月,朝鲜战争爆发。10月,中国人民志愿军赴朝作战,拉开了抗美援朝战争的序幕。12月15日,鞍山市召开第一届第六次人民代表会议,号召全市以实际行动支援志愿军抗美援朝。

1951年拍摄的鞍钢炼铁厂外景

为了支持抗美援朝前线,鞍钢坚持“军工第一”,把军工生产放在优先地位。“现在我们一切都准备好了,只要命令一下,要人有人,要钱有钱,要什么有什么!”那时,工人们在车间喊出的口号代表了他们毫不动摇的决心。

朝鲜战场上,志愿军急需方便且耐用的军镐、军锹。东北工业部向鞍钢下达生产军镐、军锹的紧急任务后,工人们不分昼夜,全力以赴、争分夺秒地投入到生产中。但由于鞍钢的锻造设备严重不足,无法满足批量的生产。

于是,机总厂厂长杨仿人和鞍钢总工程师杨树棠急中生智,决定用铸造法试一试。经过反复试验,终获成功。不久后,他们又发明了“旋转串铸法”,极大地提高了军镐的产量和质量。至年底,鞍钢就生产出军锹和军稿共计36万把,有力地支援了前线。

随着战局的发展,志愿军急需大量的炮弹,鞍钢又接到了紧急生产炮弹钢的任务。制造炮弹钢要求硬度高、韧性好,又要严格保密。

为了达到炮弹钢所需要的性能,值班技师董秀春与当时9个平炉的炉长,共同研究操作,在检测手段十分有限的情况下,创造出“高温、薄渣、活跃沸腾操作法”。经过推广,成功冶炼出50锰炮弹钢。

王崇伦(左)与工友一同开展技术攻关 I 鞍钢集团供图

正是这样一个个的钢铁身影,怀着一颗颗火热的心,用他们的臂膀和身躯,让鞍钢的高炉熊熊地燃烧了起来,搭建出了抗美援朝战场的“钢铁生命线”。

该电影是一部歌颂中国共产党、展示工人阶级形象、弘扬“劳模精神”的精品力作,已列为中宣部迎接党的二十大重点影片。

“一炉炉铁水变成了保家卫国最需要的优质钢,一代代钢铁人也在淬炼中走向成熟,变成了钢铁意志,我们的人生似乎与钢铁融为一体,难解难分。”影片中演员们所演绎的不仅是国家钢铁事业发展奋斗的楷模人物,而且更是一种时代精神,钢铁意志,如铁水般炽热,如钢铁般强韧,正鼓舞着更多人奋斗前行。