90年代,在窘迫的“树村”乐队“死磕”音乐

90年代的乐队最流行的词是“死磕”——不达目的誓不罢休地与现实“作对”。这种态度在当年看来特别摇滚,也让众多乐队度过了难熬的阶段。如今回忆起乐队蓬勃发展的那十年,或许并非最好的时代,但被“魔岩三杰”催生出的这些青年,却在“死磕”中,谱写了摇滚乐最纯粹的一段岁月。

粉饰出的90年代理想状态

主唱陈辉加入面孔乐队,是1993年之后的事。他回忆94年红磡之后,“魔岩三杰”显而易见的红了,到处都能看到他们的音像制品,大街小巷贴满海报。但真要说摇滚乐红到什么份上,陈辉认为,远没有外界粉饰的那么理想。

“魔岩三杰”商业化失败,导致内地摇滚乐市场并未真正拓土,所谓音乐节或商演机会对乐队而言仍是泡影。94年之后,面孔乐队长达多年仍混迹于各种“Party”,即北京马克西姆外交酒店、西郊宾馆等,这些当年寥寥可数且称不上livehouse的场地,一周最多时能有一场。而乐队的收入就是和老板分票账,最多的时候一人能分到一百块钱;后来一些“Party”被封掉了,场地愈发捉襟见肘,分不到钱也是常有的事。

月租金百元的“乌托邦”

94年红磡一战,乐队虽没能迎来真正的时代,但仍影响着一批18岁出头的小孩们开始学着老大哥弹吉他、组乐队。新裤子、痛仰、反光镜等如今仍活跃在摇滚一线的乐队都恰逢其时。当时北京几乎每个学校里都有新的乐队,新裤子的主唱彭磊曾形容那股风潮,就像如今的偶像练习生,“当时我们感觉自己代表了中国独立音乐的未来。”

当年坐落于北五环的“树村”是90年代末摇滚乐最有发言权的集散地。痛仰乐队的主唱高虎、贝斯手张静以及一群准备和摇滚乐“死磕”的人都发源于此。树村的房子都是烂尾的平房,夏天终日晒不到太阳,冬天要点炉子取暖,一不小心还容易煤气中毒。但每月一百块钱的低廉房租,让极度贫穷的摇滚青年们视这里为“乌托邦”,自由地宣泄着对摇滚乐的热爱。“当时从没觉得艰苦,因为搞乐队的都是过一样的生活。虽然大家吃得差一点,房子破一些,但玩音乐的心非常纯粹和开心。”高虎坦言。

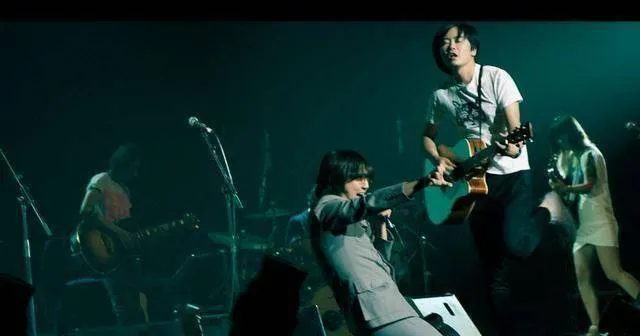

当年的痛仰。痛仰乐队供图

高虎回忆,当年的乐手要么“死磕”摇滚乐,要么计划南下到歌厅赚钱后再组乐队,但后者几乎“全军覆没”。“因为当他们月收入从几百块一下子增长到几千块,习惯了安逸的生活后,很难再回头为了音乐理想而受苦了。”

摇滚到中年必须养得起家

2018年草莓音乐节上,新裤子一首《别再问我什么是迪斯科》点燃全场上万名观众,大家齐呼新裤子的名字,受欢迎的程度不亚于同场的流行歌手。追溯到10年前,如此盛况空前的招待是难以想象的事。

90年代乐队谈及自己的转变期,大多归于2006年左右。2006年,几经离散的面孔乐队宣布重组,陈辉、欧洋带着新生力量重新以最初的面孔回归摇滚乐。2006年,新裤子发行第四张音乐专辑《龙虎人丹》,音乐开始从朋克偏向新浪潮,并带动了复古国货潮流。又是2006年,痛仰乐队开始全国大型巡演,走过的城市有50多个,各地的酒吧、俱乐部,都留下过痛仰的足迹。

高虎很难说清,为什么那几年乐队市场会风云巨变。他只记得,非典刚刚过去,奥运会即将来临,那段时期北京的音乐学校如雨后春笋,全国大大小小的音乐节邀请蜂拥而至,“可能奥运把社会方方面面都带动起来了。投资方开始愿意去赞助这样的演出形式,给乐队一个表现的机会。”

今年是面孔乐队成立30周年,陈辉和欧洋即将进入“知天命”的年纪。与年轻时向世界宣告反叛的态度相比,他们似乎开始寻求和解。“今天的我已经学会抗拒不知名的放纵。清洗着失败后的痛,做自己的英雄。”新歌《英雄》更好地表达如今的面孔。当年的摇滚少年陈辉和欧洋都有了家庭和孩子,玩音乐饿不死就行的小伙子,成为了承诺“必须养得起家”的中年人。“我们年轻的时候就是觉得要征服全世界,征服我自己,但30年过去了,如今我们只希望做自己的英雄。真正的黄金年代,应该是大家都能够爆发起来,而这个时刻还没有来临。”