《幸福终点站》,人生是一场稍纵即逝的旅程,幸福背后的哲理反思

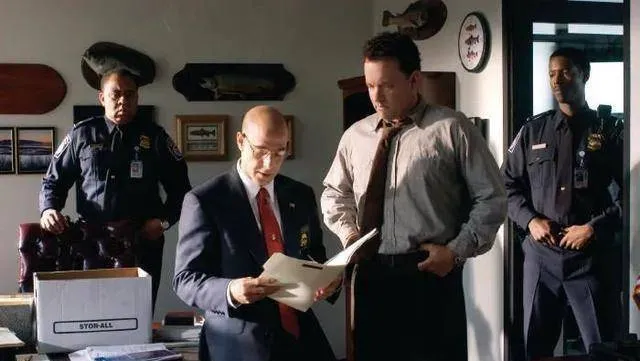

01、斯皮尔伯格的流浪之旅,个人化的“孤独呈现”

二战中法西斯对于犹太人的屠杀是人类不堪回首的苦难史,这是多数人对于少数人的一种道德凌辱,却让那些原本弱小的灵魂无法享受到公正的待遇,埋下了自卑的隐患,斯皮尔伯格就是其一,他从小就有这种耻辱的感觉,认为自己是无家可归的人,这恰恰构成了影片中维克多的心理原型,也是拍摄本片的动力所在。

斯皮尔伯格率先成为全球第一位票房过百亿美元的导演,这背后的孤独守望只有他自己最能体会,但是他并不想通过悲剧的形式进行展现,尽管这种形式才是最接近于社会现实的表现手法,同样他也不甘心于喜剧的夸大表现,这样会失去影片的戏剧张力,于是带有“寓言性质”的平民化写实风格出现,“轻喜剧”是对现实的映射,又通过喜剧元素化悲痛为力量,启迪观众思考现象背后的实质。

02、平民化的写实风格,向《等待戈多》致敬的诚意之作

与艾米莉亚放弃理想重回现实相对应的则是这九个月中维克多的成长,最开始的他就如同拿破仑送给约瑟芬的金匣子,上面刻着“命运”的字样,维克多信命吗?我认为开始是相信的,多灾多难的国家命运和个人紧紧绑定在一起,窥探出对于美好明天的渴望,可是就像影片最后他踏出了机场等候区,完成了父亲的遗愿,维克多在等待中发现了选择机会的自主性,所以他选择了更加积极的应对方式,展现出的就是迷茫过后内心的笃定,与艾米莉亚的再度迷茫形成鲜明映射,借此来隐喻自主选择权的重要性。

不同于《等待戈多》那种痛彻心灵的孤独感,斯皮尔伯格在呈现孤独形式上是有所保留的,他不愿过多展现“边界”的概念,即使每位观众都清楚的知道维克多就像是笼子里待宰的羔羊。赋予维克多积极向上的力量正是斯皮尔伯格与众不同之处,等待具有两面性,有可能等待之后是死亡的临近、心愿的破灭,也有可能是美好的姻缘,生命的重生,愿望的实现,而影片圆满的结局指向也表明了导演的心意,留下对未来的美好期许。

03、小人物也有大情怀,影片成功背后的“反英雄”主义和英雄平民化。

影片之所以能大获成功,在于这种英雄式的刻画方式是反常态的,所谓“一粒黄沙见证沧海桑田的变迁,一粒种子听见春去秋来的脚步”。维克多明明贫困,却在买汉堡时向姑娘说“不用找零了”,这表现的是一种绅士风度和乐观精神。在文学名著《飘》中有相似的一句“Tomorrowisanotherday”(明天又是新的一天)。苦中作乐、自力更生成为“平民英雄”维克多的人生写照,也让观众们意识到小人物身上展示出的普世价值。

有趣的是,这并不是汉克斯最长的一次等待,在2000年《荒岛余生》中,他一个人在无人岛屿甚至生存了4年,从快递公司高管进化为捕鱼达人,而整个拍摄过程就长达16个月,所以在承接《幸福终点站》时,汉克斯更能体会“等待”的含义,而由他来呈现这个人物复杂纠结的内心状态也就顺理成章。

写在最后:

最后送给读者莎士比亚的一句名言:人生苦短,若虚度年华,则短暂的人生就太长了。

愿各位只争朝夕,不负韶华。