文艺批评·斜目而视 | 《生之欲》(2022)

点击上方蓝字

关注文艺批评

请点击公众号查看 日签·加-马克·斯特兰德 | 宜醒悟

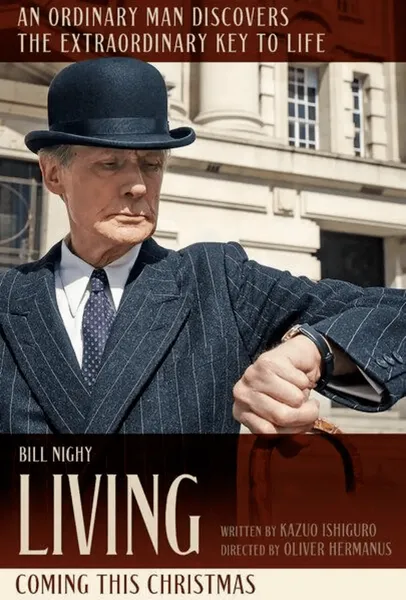

生之欲

LIVING

导演:奥利弗·赫曼纽斯

编剧:石黑一雄 / 黑泽明 / 桥本忍 / 小国英雄

主演:比尔·奈伊 / 艾米·卢·伍德 / 艾利克斯·夏普 / 阿德里安·劳林斯 / 休伯特·伯顿 / 奥利弗·克里斯 / 迈克尔·科克伦

类型:剧情

制片国家/地区:英 国

语言:英语

上映日期:2022-01-21(圣丹斯电影节) / 2022-11-04(英国) / 2022-12-23(美国)

剧情 · 介绍

1952年的伦敦,担任公务员多年的威廉已经成为战后英国重建的官僚体制中的一枚螺丝钉,办公桌上堆积起无尽的文书工作,而此时这个疲惫的男子得知自己身患绝症,便开始想在死去之前,为灰暗单调的生活寻找一些意义。他尝试了纵欲,忽视家人和工作等,随后,威廉被同办公室年轻的女同事玛格丽特吸引,她本人似乎就代表着生命和生机,和威廉人生中路过的东西。两人的友谊逐渐加深,她不经意地向他展现了如何去面对人总有的一死,如何累计自己的人生经验和奉献最后一次全心努力,克服一切困难去推动一个被推迟已久的项目,帮助动伦敦贫困地区的孩子们。

导演 · 简介

奥利弗·赫曼纽斯,南非导演,出生于1984年。执导的影片有《无尽之河》、《美丽》、《母爱》等。2019年 第76届威尼斯电影节,地平线单元奖,影片《三色堇》获最佳影片(提名) 。2015年第72届威尼斯电影节主竞赛单元,影片《无尽之河》获金狮奖 (提名) 。

精彩 · 影评

1

生命应当有所意义·妙介子(节选)

《生之欲》改编自 1952 年黑泽明执导的日本电影《生之欲》,而这部电影原本又是受到列夫·托尔斯泰1886 年的中篇小说《伊凡·伊里奇之死》启发创作。

本片编剧是著名的日裔英国作家石黑一雄(カズオ イシグロ),他笔法细腻,作品以挖掘人性矛盾和情感纠葛而著称。

石黑一雄多年一直有一个梦想,就是和比尔·奈伊(Bill Nighy)一起用英语翻拍黑泽明的著名电影《生之欲》(1952)。某一天晚上,石黑一雄和妻子在聚会后和比尔·奈伊共乘一辆出租车,他向比尔·奈伊提出了自己的想法,比尔·奈伊原本没有看过《生之欲》,看过后立刻热情地签下了这个项目。

本片也是比尔·奈伊因疫情休假一年后的首部电影。

黑泽明的《生之欲》每一帧看起来都像空灵的黑白照片,本片则没有试图模仿那种视觉效果,而是采用了不同方法。

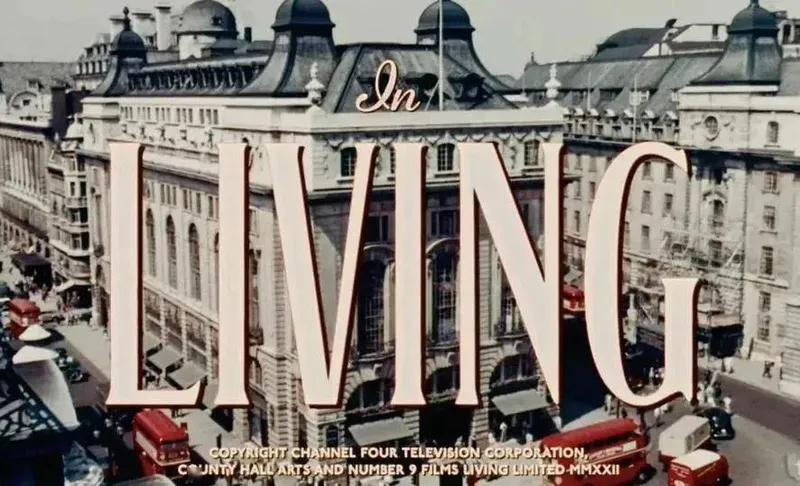

影片采用复古滤镜修饰画面,以便让影片变得更加有年代感,看起来像是那个年代的伦敦。

影片的故事和原版故事差别不大。英国版的《生之欲》发生在1953年的伦敦。一位年迈的公务员发现自己死期将至,这时候他才意识到自己其实早在很久以前就没有真正的活过了。为了感受生活的本质,他决定寻找。

影片通过安宁的生活来反映生活重负。

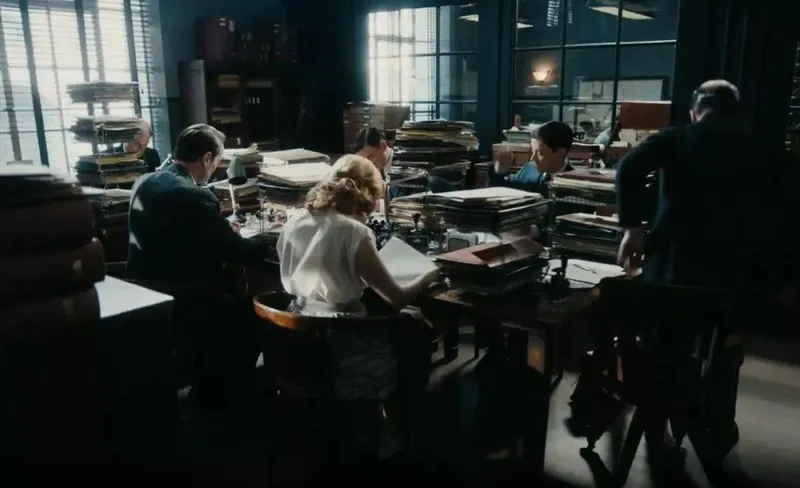

故事跟随新人公务员皮特·韦克林先生(Peter Wakeling)开始,这是他前往伦敦公共工程部上班的第一天。他在火车站遇到了同事们,大家都穿着相似的西装、戴着圆顶礼帽,脸上面无表情,气氛紧张严肃。随后他遇到了上司老威廉先生。

老威廉先生做事一板一眼,即便是晴天也带着雨伞。他坐在办公桌后不苟言笑,习惯性地把收到的请求放到积压成一堆的文件中。

他总说“我们可以暂时放在这里,没关系。”其实这也意味着这些请求永无见光之日。

韦克林先生上班第一天就见识到了这种运作方式。三个女人请求将门口的破旧空地改造成一块游乐场,这几个月来,她们跑过卫生、公园、娱乐等各个部门,最终来到公共工程部,她们的请求也掉进了文件堆里。

老威廉先生在这一天迎来了自己的体检结果,他癌症晚期,只剩下六个月的生命。他茫然回首,这才发现自己根本没有真正的活过,自己几十年如一日地重复活着。他决定利用最后的时光重新拥抱生活。

他遇到了一位年轻剧作家萨瑟兰,开始穿梭于各种声色犬马场所,但发现自己对此并不感兴趣。

随后他又遇到了哈里斯小姐,老威廉先生被哈里斯小姐身上的青春活力和希望所吸引。哈里斯小姐刚向餐厅申请了新工作,老威廉先生主动提出帮她写推荐信,开始接近哈里斯小姐,并向其吐露心声。

事实上,《生之欲》向观众们展示的,并不是像《金刚狼3:殊死一战》(Logan ,2017)一个英雄在意识到生命即将走到尽头爆发出的荣光,而是一名疲惫不堪的普通人在行将就木前的回光返照。他很不情愿地意识到自己一直在把事情办砸了,尽管几十年的生活看似一帆风顺平平静静,但实际上他的行为让很多事情无法挽回,自己每一天只是在重复前一天而已。

观众在被狼叔最后一战感动不已时,需要清醒地认识到,我们绝大部分人都像老威廉一样活着,甚至还不如他。

在哈里斯小姐的活力感染下,老威廉先生重新燃起了奋斗的欲望,决定克服一切困难去推动游乐场项目,给小孩子们带来一点快乐,也给自己留下一点值得让人纪念的东西。

片中的游乐场可以看做是一个隐喻。

老威廉先生告诉哈里斯小姐,生活就应该像童年那样,在游乐场上玩耍嬉戏,在妈妈喊吃晚饭的时候继续耍赖。建成游乐场可以看做是老威廉先生找回初心找回生命意义的里程碑。

《生之欲》聚焦一名被压抑一辈子的普通人,他在生命最后一刻决定放手并拥抱生活。在低层次的感官刺激和高层次的精神追求中,他最终找到了能够让自己生命变得充实和有意义的方法,他要成为推动变革的那个人。

老威廉先生也的确这样做了,在《生之欲》的结局里,观众可以看到他推动变革后的遗产,小游乐场建起来了,当地的妇女儿童都很满意,甚至他的同事们也承诺向老威廉先生看齐,不再推诿。但结果是,除了游乐场建好了,官僚机构里的官僚主义作风再一次占据控制权,身处其中的人毫不费力地就会被同化。有也只有行将就木的人才能做实事。

比尔·奈伊在表演中,刻意让自己的声音变得很尖细,给人的感觉就是老威廉先生很难让自己的声音发出来,用来表现人物角色的压抑程度。

老威廉先生的生活看起来如此简单,甚至有些令人乏味,但当大家走近他的生活后,就会发现,他这些日常片段是如此眼熟。他闭上眼睛在酒吧里忧伤地唱歌,面对镜子练习告诉儿子诊断结果的消息,坐在黑暗的客厅里凝视亡妻的照片,这就是一个普通人会做的事情啊。

死亡很容易,就怕没有活过,活着应当有所追求。

2

今日,宜看《生之欲》 · 码字人指南(节选)

又体味到了石黑一雄的英伦味的日式哲学,原汁原味。再看黑泽明的日式救赎变成英式,却别有一番风味,从中能看出日本文化和英国文化的相同和相异。相较于1952,看70年后的2022,是同一道“菜”却是不一样的味道,令人惊喜。

期待有更多的作品是由新技术也好,时代新观念也好,能由不同的文化阐释呈现,能让我品尝到不同的“味道”。

3

豆瓣ID:墓岛GRAVELAND

编剧石黑一雄的存在感很强,放大了人物的心理以及正在消亡的情绪。黑泽明原作中弁士般的画外音由一个存在于故事之中却处于旁观者地位的角色———一个fresh man承担,他的灵感似乎来自于影片第二部分葬礼的职员,同样令影片充满宿命感,不同的是,黑泽明版本想要呈现一个滞缓的自我成长,但在英国版中,第一部分就已经引入的闪回使得影片过于沉重,Williams一开始就已经衰老,正如同《告别有情天》中的Stephens;影片关于葬礼的第一个镜头中,两种截然相反的摄影机运动(拉与推)呈现了这一风格差距,两种风格的孰优孰劣无法断定,但毫无疑问的是英国版的剧作更为扁平,石黑一雄既没有像他的小说,质疑记忆的真实性,也无法像黑泽明的原著,通过呈现他人的质疑展现人性或体制的官僚主义,反而更像是一部精致的主旋律电影。

4

豆瓣ID:踢迩达

把黑泽明的公务员之殇从日本的50年代改成了英国的同时期,还算合适。石黑一雄的编剧为影片增添了几分时代性的melancholy,试图找补某种西方人无法理解的人与人之间的“含蓄”。“get it done”的虚假口号是对当下托利党的喊话。Bill Nighy的演技是太润物无声了,我愿称其为“国民姥爷”。

4

豆瓣ID:云街

影片努力营造复古英伦味,力求抹去原版的日本风格,反而过犹不及,看的时候脑海中时不时闪出日本版的画面,黑石一雄的改编对于官僚主义的讽刺被极大弱化了,侧重描绘人之将死的心理变化与情绪波动,像是Bill Nighy的几次唱歌都算得上改编佳笔,让人能感受到其对个体生命的关怀,复古质感很足,但情感推进上更多靠画面和音乐,故事讲述时有高高抬起轻轻落下的失落感,最后荡秋千的经典场面还原很好。

最突出的还是Bill Nighy的表演,一个刻板无趣又严丝合缝的男人在生命最后时刻想要找寻真正的快乐和无聊工作中的实质意义,留给后世的随别人猜测,留给自己的是无愧于心的坦然结局。

故事场景置换到伦敦,似乎依然成立,但如果改编中能够加入更多当代的新元素,不仅拍出英国和日本的区别,还拍出不同时代的差别会更好。不足之处是有些地方的改编把影片的主题硬生生拉成了英国公务员宣传片。

END

或许你想看

● 文艺批评·斜目而视 | 石黑一雄作品改编的电影

●文艺批评·斜目而视 | 《罗生门》

●文艺批评·斜目而视 | 《西力传》

●文艺批评·斜目而视 | 《爱情神话》

●文艺批评·斜目而视|《妈妈!》

大时代呼唤真的批评家

注:转载文章请说明来源,使用编者按也请说明情况

图源 | 网络

编辑 | 云波