《悲情城市》:历史叙事的被剥夺者

今年北影节4K修复单元的最大热点,莫过于三十三年前上映的影片《悲情城市》了。这部以远摄长镜头著称的史诗片,以其复杂沉稳的空间叙事和多媒介文本互生的文化内涵,展示出它独有的凝视历史的决心、勇气和包容力,奠定了它在中国台湾电影史乃至台湾地区当代文化史中的重要地位,也凝聚起它在华语电影中的巨大号召力。

影片拍摄于台湾刚刚“解严”的历史时刻,首次以影像的方式撕开了话语的禁忌,加速了在现实层面,将二战之后世界上实施时间最长的戒严令送进历史的步伐。侯孝贤带领他的台湾新电影的合作同伴们一起面对着1945年到1949年间的历史夹缝,以台湾本土林氏一家四兄弟人的消亡命运,静观时代暴力是怎样猝不及防地碾碎一代人和他们的热忱与梦想,并为整个族群埋下了深深的记忆创伤与文化阴影。

《悲情城市》之前,侯孝贤致力于从个人生命体验的角度,挖掘台湾乡土社会的城市化与工业化转型。时代巨大变迁的主题从《悲情城市》开始,在侯孝贤电影中转向了台湾近代史。也因此《悲情城市》被认为是上个世纪八十年代台湾新电影的创作顶点,也是侯孝贤个人创作的转折点。其影像创作开始试图用去解答:历史是基于什么而保留下来的?个体和大历史发生关联的时刻会呈现出怎样的日常细节与情感状态?

于是《悲情城市》中搜集的一段段去戏剧化的家族片段,带给观众的并非是关于历史的叙事,而是关于失去的历史叙事。

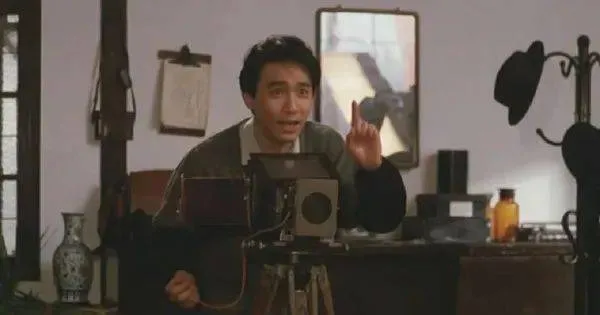

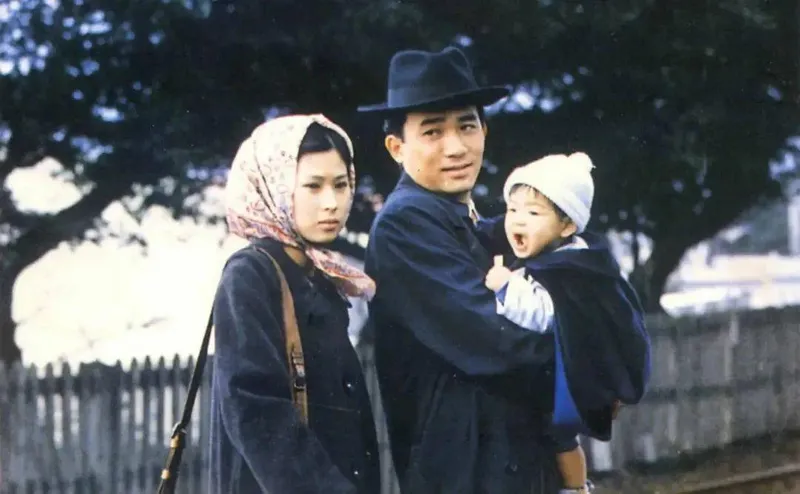

《悲情城市》中四个兄弟的命运各有传奇,日本占领时期,他们分别是地方黑帮 (老大文雄)、吕宋岛的随军医生 (老二)、日军驻扎上海的翻译(老三文良)以及当地乡镇里失聪的照相爱好者(老四文清)。台湾地区光复之后,台湾社会并非迎来光明——就像文雄为“日本战败日”降生的儿子取名“光明”那样——而是将夹在二战和冷战之间的扭曲的政治时空中,并将以“二二八惨案”作为这四年的注脚。

老大的势力被政商勾结的外省人最终剔除,始终没有出现的老二最早成为时局的牺牲品,经历过战争创伤的老三被闯入的上海帮及其背后势力引诱、抓捕并残害至疯,老四结交拥有政治理想的知识青年却因为残疾始终囿于小小的照相馆,却最终难免牵连而不知所终。林家的败落和四兄弟的传奇并没有让他们成为电影叙事的视觉主体,镜头始终与他们保持着相当的距离,哪怕是在时代暴力降临的每一个具体的时刻,电影镜头要么不在场,要么将那一时间点推入景深构图的后景当中。

四兄弟也被剥夺了叙事表达的权力。影片中没有给予他们任何一个主观镜头,画外旁白的叙事声音大部分来自宽美的日记和阿雪的两封信件。两位女性为这个家族的不可避免的悲剧只是提供了观察者和陈述者的视角。影片甚至没有给老大的女儿阿雪一个近景的正面镜头,这个人物原本是吴念真剧本里最初的主角人物。

然而说到表达,《悲情城市》却是台湾电影中最早混杂了普通话、闽南话、广东话和上海话,并夹杂着日语的影片,如果不包括失语者的字幕卡,它里面的人物至少需要五种语言系统来表明各自复杂的政治文化身份。 而语言系统背后却是时代标记的难以剥离的复杂权力关系。例如新旧黑帮势力的两场谈判所使用的语言,甚至引发文雄暴死的偶发事件就是他的小弟竟然用这几种语言的脏话攻击对方。权力的剥夺和权力更迭的上位,首先体现在语言上。上到日本殖民者,下到黑帮底层混混。

侯孝贤也注意到,不管是文化殖民还是意识形态话语剥夺,反映在日常生活形态中,会更加复杂。例如歌曲、诗词、历史传说等艺术文本背后的媒介力量,在畸形的历史时刻会溢出文本之外,并触发复杂的文化心理症候。例如救亡歌曲《松花江上》之于1945年的台湾青年知识分子;台湾儿歌《红蜻蜓》之于即将被遣送回日本、却难向宽荣传达情愫的静子;德国的凄美民歌《罗蕾莱之歌》之于宽美眼中人生不幸的文清,日本送行曲《幌马车之歌》之于为陈仪管治下迫害至死的台湾青年等等。种种的文化错认,会在相当长时间里迷失人们的文化归属,必定导致身份指认的茫然。

影片中文本使用最为复杂的当属诗句:“尽管飞扬地去吧/我随后就来/大家都一样”。它的使用,涉及影片中的“字卡镜头”与“闪回镜头”,以及被悬置的叙事主体。

表面上看,字卡的出现,大多伴随着聋哑的文清坚持以手写形式与人交流,但是《悲情城市》对于字卡的处理,却并非默片中的对白交代。这特别体现在那句诗歌上。影片将其叙事功能大大降格,着意于黑屏竖版文字的展示、停顿和诵读。 字卡镜头成为对于抽象情感和情绪表达的一种镜头形态,不断地插入在这部以“苍凉”为底色的影片中。它的背后没有发声者。

这句诗被影片呈现两遍。第一次出现在两段闪回镜头之后。《悲情城市》中的闪回镜头有着不同常规的使用,大多数时候,影片插入的闪回镜头,一幕或片段,并不代表某个视点人物,甚至也非叙事性的。例如这句诗出现前的两段闪回镜头,关于静子、哥哥和宽荣的交往,有可能是静子的记忆碎片,也可能是宽荣的——或者是传递这首诗的宽美——的追念,甚至是一旁文清的想象。这些片段更强调画面瞬间的静态感。它出现在字卡镜头里的句子为:“我永远记得你/尽管飞扬地去吧/我随后就来/大家都一样”——由男声诵读。

第二次出现在一段日本女子自杀的故事文本之后——“明治时代,有个女孩跳瀑布自杀,她不是厌世,也不是失志,是面对这么灿烂的青春,怕它一旦消失,不知如何是好?不如就跟樱花一样,在生命最美的时候,随风离枝。她的遗书,给当时的年轻人整个都振奋起来。当时是明治维新,充满了热情和气概的时代。”这个故事自宽荣开了个头,然后由宽美讲给了文清。此后字卡镜头里的诗句为:“同命运的/樱花/尽管飞扬地去吧/我随后就来/大家都一样”——没有画外声诵读。

同样是死亡的意象,两个表达却经过了多次的文化转义。原词是静子的哥哥毛笔书写的,代表着战前的日本青年热血激昂的狂想。静子偷换一词“我永远记得你”,借此向宽荣表明心意。而宽荣诵读此句,抒发的却是死之决断背后寄托着的自由意志,以及他当下的社会主义的政治抱负。宽美将诗句写给文清,则是为共同见证他人的热血、青春、爱情,拉近并建立着彼此的情感认同。

这句诗歌背后是“求取死若归途之道”,却在文本转译的媒介性呈现中,添加了不同人物的更为复杂的时代内涵。它代表了侯孝贤和他的创作团队对于历史中人性的理解和宽容。正是这种对于叙事媒介的敏感,使得《悲情城市》不同于很多关于历史怆痛记忆的影片。而对于媒介间性的放大,也在侯孝贤此后的两部作品《戏梦人生》和《好男好女》中得到了进一步的推进和加强。

-END-

栏目编辑 |刘珞琦

责任编辑 |李子

图片|中国电影资料馆、网络