专访两代“刘三姐“- 刘三姐的歌声仍在代代相传

画着精致的妆容,身穿红色的长裙,一头乌黑的长发扎成高高的马尾,露出饱满的额头,一提起"刘三姐",王予嘉就像打开了话闸子,停不下来。而穿着蓝色针织外套,精神抖擞的马若云坐在边上,慈爱微笑地看着她,眼里是懂得,是理解,也是期许。聊到兴起,两人还会现场创作,张口即来哼唱几句《刘三姐》的彩调片段,举手投足都是三姐式的手势和舞姿。

(左为第一代“刘三姐”马若云,右为第五代“刘三姐”王予嘉)

马若云是中国第一代"刘三姐"的扮演者,王予嘉是第五代"刘三姐"的扮演者。每一位"刘三姐"身上都镌刻着一个时代的记忆,吟唱着不同舞台的芳华。在清脆的歌声和满满的回忆中,师徒两人向我们讲述了她们与"刘三姐"的缘分和推广国家级非物质文化遗产——彩调剧的心历路程。

谈三姐:仿佛自己就是刘三姐"

南宁的五月有点"异常",不仅入夏失败,还因为降温下雨的缘故,有点凉凉的。见到马若云老师时,她披着一件宝蓝色针织外套,笑盈盈地对每个人打招呼。王予嘉挽着马若云,亲如母女。整个采访过程,两人坐在椅子上,腰板始终挺得笔直,姿态优雅,看得出当年练的基本功很扎实。

师徒两人讲述与“刘三姐”的缘分故事

当初为何走上曲艺之路?马若云透露了一个小故事,原来她曾是跳水运动员,游泳也很厉害,横渡过邕江,但是妈妈担心跳水太危险,果断终止了马若云的体育生涯。后来,文化馆"看上"了形象、身材、嗓子各方面综合素质都比较好的马若云,机缘巧合,她误打误撞地从体育转型搞文艺了。

马若云版《刘三姐》定妆照我就是喜欢唱歌,喜欢跳舞,发自内心地爱'刘三姐'。"马若云说,她的性格很像"刘三姐",她活得比较简单,喜怒哀乐都写在脸上,所以在扮演"刘三姐"时更容易接近角色本身。我是这样,予嘉也是这样,像'三姐'一样,都是敢爱敢恨的人。"马若云看了一眼坐在旁边的王予嘉,逗趣地说。

王予嘉版《刘三姐》定妆照

资料显示,早在1960年,彩调剧《刘三姐》进京举行了近4个月的汇报演出,曾五进中南海,四入怀仁堂,受到老一辈国家领导人的接见和好评。这期间,在京一共演出了76场,观众达11万多人次。据刘三姐文化收藏与研究学者谢中国的不完全统计,目前已发现世界共有逾百个剧团、29个剧种排演了《刘三姐》。广西享誉全国的"刘三姐文化现象",蕴含着独特的文化魅力,彰显了广西文化自信。

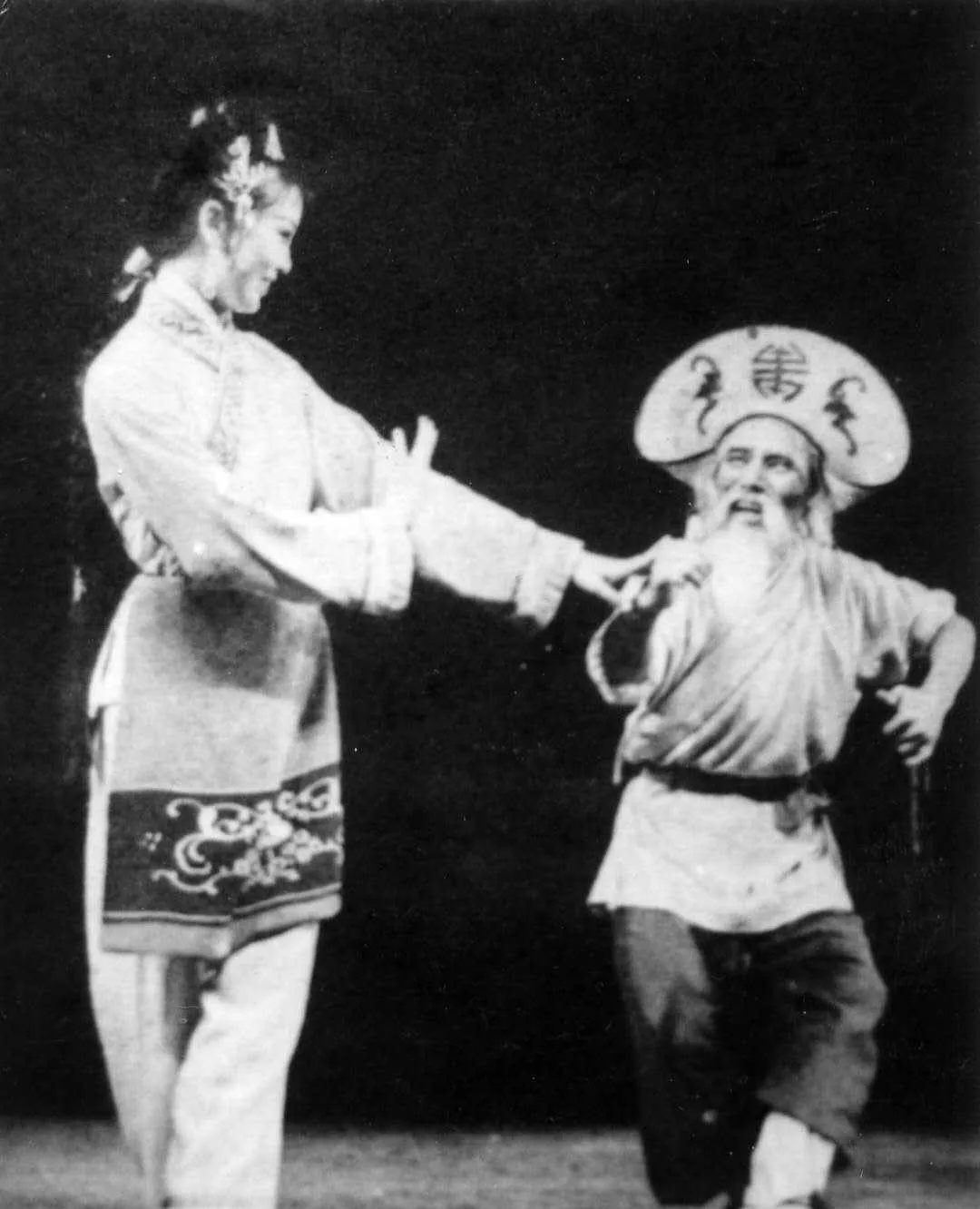

早年彩调剧《刘三姐》演出现场

谈坚持:

重压之下立志演好"刘三姐在马若云心里,王予嘉是她最疼爱也最骄傲的学生,她觉得两人很投机。访谈过程中,马若云多次提到"这个接力棒交给她很放心"!

而对王予嘉来说,她差点就和"刘三姐"擦肩而过。

王予嘉出生在广西博白县东平镇,听爸爸说,自己满月的时候,家里为了庆贺请了电影放映队到乡里发电影,当时放的影片就是《刘三姐》。小时候跟爸爸去看戏剧《刘三姐》,当场就立志长大要演刘三姐给父母看。

从小爱唱爱跳爱表现的王予嘉11岁离开家,到广西艺术学校求学,因能歌善舞的艺术天分录取到戏曲彩调班。到了彩调班,王予嘉立刻傻了眼,彩调剧得会讲桂柳话,而她却是地地道道的客家妹子。当时的老师下了准"逐客令":一个月内把桂柳话讲溜,学不好马上走人。听到这,王予嘉不服输的劲来了,于是每天一张口就念桂柳话顺口溜,不到一个月还真把桂柳话讲溜了。

王予嘉展示剧中舞姿动作

彩调剧是歌舞并重的广西民间剧种,单扇花的身段就有数十种之多,唱念做打舞塑造好人物方可登台表演。王予嘉入学以后,舞蹈从最枯燥的基本功练起。为了成为全班跳得最好的,拿王予嘉的话来说,当年可是发狠地练。就这样,全班最用功的王予嘉也就成为全班最出色的学生,毕业那年被广西彩调剧团相中,并成为该团重点培养对象。

一举成名天下知。

事实上,继傅锦华、马若云之后,广西又连续出了三代"刘三姐",到了二十一世纪,老艺术家们迫切希望能有一位年轻的刘三姐继承衣钵,于是他们选中了科班出身的王予嘉。而被聚光灯包围下的王予嘉却陷入了两难:这一头,是《印象·刘三姐》剧组给王予嘉开出的几十万年薪;那一头,广西彩调剧的前辈们希望王予嘉回来出演"刘三姐"。一想到恩师傅锦华、马若云、龙杰锋对我的期待和给予的关怀,我选择了坚守。"王予嘉说,金钱代替不了刘三姐文化的传承,她不想把壮民族文化的瑰宝丢在她这一代。于是,王予嘉卷起铺盖回到了南宁。

王予嘉版《刘三姐》演出现场

继承老一辈艺术家的衣钵,既是荣誉,更是压力。王予嘉虽然是艺校彩调剧科班出身,但刘三姐的一笑一颦、一手势、一舞姿都有特定的刘三姐标准,稍有偏差就不是刘三姐,学习难度之大可想而知,再加上外界 "十八九岁小姑娘演不了刘三姐"的质疑声音……巨大的压力曾让王予嘉萌生退意,走到了崩溃的边缘甚至有了轻生的念头。这时又是老艺术家的执着打动了王予嘉。让王予嘉在重压之下坚持下来的,是老前辈用一辈子心血演绎、保护、捍卫"刘三姐"的精神。

谈传承:

让刘三姐文化走的更远

王予嘉为我们展示舞台道具——头饰广西彩调剧确实面临着断层的危机,很多年轻人不了解。"今年已经78岁的马若云早已退出舞台,她说,尽管精力不比当年,但刘三姐的歌声仍在代代相传,她也一直在依然力所能及地为培养新声代刘三姐和推广国家"非物质文化遗产"彩调剧贡献力量。

近年来,彩调剧《刘三姐》相继完成了"全球巡演""东盟国家巡演"等,经过五代"刘三姐"倾情演绎,彩调剧《刘三姐》已成为广西形象的代表,成为中外交流的友好大使,享誉全国、蜚声世界。"刘三姐"这个源于广西的中国故事,现已成为世界的"刘三姐"故事。

三姐的歌唱不完,三姐的故事永流传。

两代“刘三姐”接受了我们的专访

【背景小常识】

彩调剧《刘三姐》演出现场

五代"刘三姐"——

马若云在1958年演出的南宁市师公戏"刘三姐"中饰演刘三姐,后成为广西彩调歌舞剧《刘三姐》中"刘三姐"的主要饰演者之一,在国内外演出近600场。

唐佩珠在1994年广西彩调剧团复排的民间歌舞剧《刘三姐》中饰演刘三姐,1995年3月随《刘三姐》剧组进京为全国人大代表和全国政协委员演出。

吴似梅在1995年复排的彩调剧《刘三姐》中饰演刘三姐,开展了全国巡演。

王予嘉曾在张艺谋导演的《印象·刘三姐》中饰演"漓江女儿",2005年在新版彩调剧《刘三姐》中出演刘三姐,多次随团到东南亚演出,她所饰演的"刘三姐"深受东南亚观众喜爱,2006年获第十六届上海白玉兰戏剧表演艺术新人"主角奖"。

五代“刘三姐”合影

(文/木杉杉)