送书!向更深处漫溯——开启地下3000天的旅行

今年年初,《流浪地球2》引发全民观影狂潮,上映首日票房便超5亿!2019年上映的《流浪地球》更是中国最卖座的电影之一,以46.8亿的票房奇迹曾位列影史第二。

我们习惯仰望天空,向上研究天体,研究宇宙,却对地面以下的空间抱有长久的憎恶。

用科马克·麦卡锡(Cormac McCarthy)的话说,它总是和 “世界深处的可怖黑暗”联系在一起,比如泥土、死亡、墓地……我们总是回避地面之下的事物,对于人类栖息居住的具有深度的世界,平行的视野是远远不够的,适时我们要学着向下俯瞰大地,用透视的眼光审视脚下的“沃土”。

麦克法伦,牛津硕士,剑桥博士,剑桥大学研究员、人文学教授,英国皇家文学学会会员、作家,世界文坛最具影响力的文学大奖布克奖最年轻的评委会主席,《格兰塔》前主编誉之为“当代最好的行走文学作家”,《华尔街日报》称他为“当代最好的自然作家及诗人”。他怀着对当下生存状态的敏锐觉知,以人文学者的广博、知识分子的担当亲赴田野,徒步行走数万公里,求证26种语言,跨越69门学科,耗时近10年带来了这本被《纽约时报书评周刊》称为“黑暗时代的光明之门”的作品《深时之旅》。

今天,我们将带领大家向更深处漫溯,走进一场黑暗的地下探寻之旅,跟着罗伯特·麦克法伦来一场对地下的求知之行。

《深时之旅》

[英] 罗伯特·麦克法伦 著

王如菲 译

文汇出版社

书的封面图名叫《幽冥》,和麦克法伦一样,我也是被弯曲且缠绕在一起的树枝所吸引,树木交错的中间形成一条通往远处的幽深小径,给人无尽的遐想,很想走进这光辉灿烂又危险的地下世界。

书名中“深时”是地质的时间概念,是地下世界的计时单位,它的计量单位是“世”和“宙”,时间从当下向前向后无尽延展,在深时面前,我们认为恒久不变的东西便有了生命, 冰川有了呼吸,岩层有了潮汐,山脉经历着蜷缩与伸展,石头有了跳动的脉搏。我们栖居的地球,生生不息。

在书的开篇我们就看到:

在不同时代、不同文化里,同样的三个任务反复出现:埋藏珍贵的东西(回忆、珍贵的物品、信息、脆弱的生命)、获取有价值的资源(信息、财富、启示、矿石、洞见)、处置有害物质(废弃物、创伤、毒物、秘密)。

这三个任务的出现,就是人类与地下世界永久的关联:

地下世界长久地安置着我们所恐惧和想要丢弃的,也安置着我们所深爱和想要保存的。

我们追随着麦克法伦的脚步,踏入一个个无人之境:

从中石器时代藏骸所、深海实验室、森林菌根网络,到双生地下城、地下无星河、战时万人冢,再到洞穴岩壁、冰臼、核废料处置库······

我们见到了一些希望自己永远铭记之物,也见到了一些宁愿从未目睹之事。在一次次的屏息探险又起死回生中,我们见证一次又一次地质的变迁,拨开层层表象和记忆,感受自然带给灵魂的拷问:

我们能成为好的祖先吗?我们真的还有明天吗?

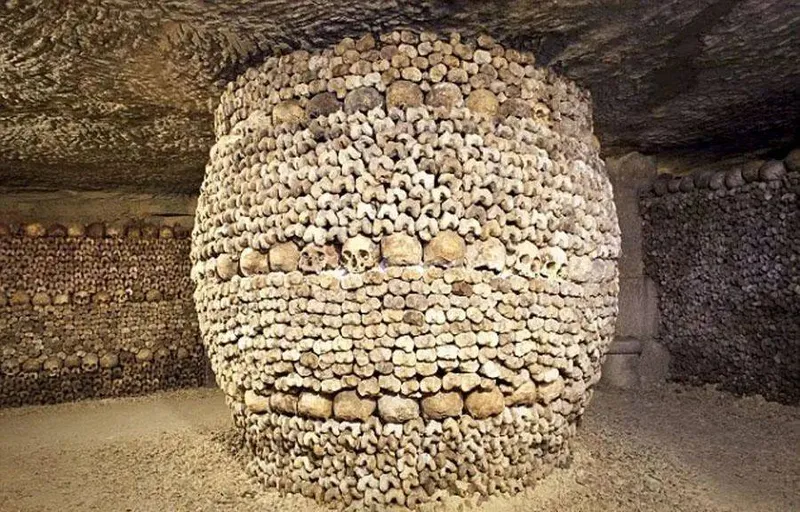

俄罗斯钾盐矿(图片源于网络)

波兰维利奇卡盐矿(图片源于网络)

麦克法伦本来是要带大家去到位于英格兰东北海岸海底深处一个名为伯毕的矿场,冒险去看看这个钾盐矿场是什么样以及在那里工作的矿工是如何工作生活的。

于是他就和安全专家尼尔开着破得连门都没有的福特“全顺”商务车,在迷宫般的地下巷道网中驰骋。然而令他意外的是, 这里居然还有一间实验室,你没看错,就是这间研究暗物质的实验室,明明在宇宙中才会出现的暗物质为什么要在这里研究?

麦克法伦也发出了同样的疑问,于是便与这里的一位为名克里斯托弗·托斯的年轻物理学家进行了交流,他得知 盐是优质的绝缘体,如果要研究很难和物质相互作用的大质量粒子,把自己关在一个被盐包围起来的地方,是最合适不过的。

像暗物质这种不与光沟通,且处于可观测和想象的边缘,需要不断追踪在可观测世界留下的蛛丝马迹,也许只有在充满黑暗的地下才是最佳选择,因为它不被地上所打扰,有时黑暗让人看得更清楚。诚如身兼暗物质物理学家和诗人双重身份的丽贝卡·埃尔森(Rebecca Elson)所说:

“所有的一切,仿佛都是萤火虫/通过它们,你能窥见整片草地。”

正因为我们不知道,才一定要去拓展我们的认知边界,为生命赋予意义。

艾坪森林(图片源于网络)

还有就是伦敦艾坪森林那足以让人敬畏的树木网。二十世纪九十年代初,一位年轻的森林生态学家,观察到一个奇怪的现象:

在对花旗松进行种植时,要除掉间杂其中会争夺其养分的纸皮桦树苗,但是砍伐桦树苗之后发现新种植的花旗松也会慢慢枯萎和死亡。

于是,科学家们就开始研究为什么会出现这样的现象,他们用了注入放射性碳同位素标记法,然后利用质谱仪和闪烁计数器来追踪树木间碳同位素的流向。

其结果令人惊叹, 碳同位素没有停留在被注入的树木中,而是通过树的维管系统移动到了根尖,再转移到与根尖交织的真菌菌丝当中。通过这些菌丝,碳同位素就会沿着网络到达另一个棵树的根尖,再进入这棵树的维管系统。

也就是说这个真菌菌丝虽然我们肉眼看不到,但是它连接着整片森林。

这很微妙,我们认为没有语言甚至不会沟通的树木间,在地下拥有着庞大的体系,有着千丝万缕的联系,生态学家认为这是一个互利共生体,人类学家罗安清(Anna Tsing)将森林的地下网络比作一个 “繁忙的社会空间”,她在一篇题为《包容的艺术,或如何去爱一朵蘑菇》(Arts of Inclusion,or How to Love a Mushroom)的文章中写道:

“下次你穿过森林时,低头看看。你的脚下是一整座城市。”

现在闭眼想想,下次你置身森林的时候,你认为安静的没有任何交流的树木在你脚下几十或者几百米的地方正在窃窃私语,会是怎样一种感受呢?或者,你也会成为其中的一棵树。

巴黎地下墓穴(图片源于网络)

除此以外,我们还会跟着麦克法伦的视角,看到——

拥有城市“负像”的法国巴黎,走过“无星之河”的意大利卡尔索,去挪威罗弗敦群岛看洞穴中的“红色舞者”,亦或者深入冰川,去蓝色冰臼经历生死一线的时刻……

麦克法伦秉承着面对自然的敬畏之心,不惜冒险,甘愿赴险,用极富美感的文字描绘了一张深邃的地下网,品读中会在脑海中构思一幕幕惊人的场景。

地下世界承载了太多,现在的我们又将在地层上留下哪些印记?是为了得到煤炭而被削平的山峰,亦或是武器实验产生的核辐射废料?适时以深时角度思考未来的历史将会记录些什么。

这些地下世界要求我们回溯历史审视当下,真是开篇发自灵魂的拷问:

我们真的能成为好的祖先吗?

文末福利

你是否也有过类似探寻的经历?请在评论区留言,我们将从留言区里随机抽取2位读者各赠送图书《深时之旅》1本。

留言截止时间:2023年4月14日,获奖名单将于4月16日的“阅读之城”公布。

获奖名单

4月2日“阅读之城·一读”

《未来的礼物》

2月26日“阅读之城·一读”

《看!蘑菇》

恭喜以上获奖读者,请于一周内将快递信息发送至首都图书馆公众号。

点击下图,查看“2022年请读书目”完整书单!