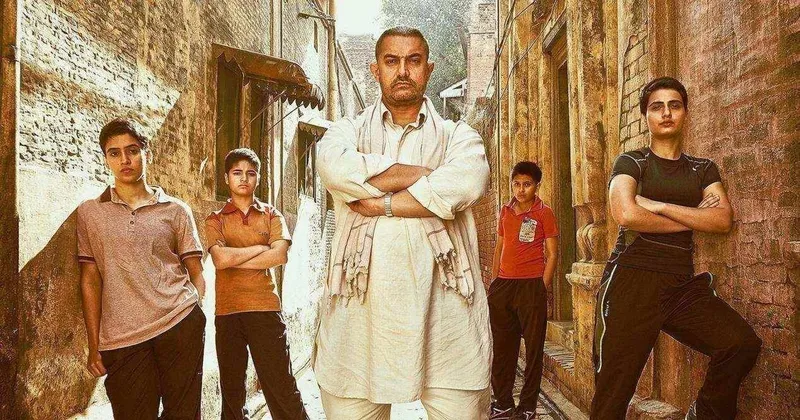

《摔跤吧!爸爸》:女儿的成功,离不开一个伟大的父亲

还记得国外励志喜剧片《三傻大闹宝莱坞》里的那个与众不同的“傻子”兰彻吗?没错,他就是有“国外的良心”之称的国宝级演员阿米尔·汗。

如果说他在“三傻”里充当了两位好友的人生导师的话,那么他在2016年上映的影片《摔跤吧!爸爸》里则变成了名副其实的导师:亦师亦父,助推两位女儿走上冠军之路。

看完影片,不得不感叹阿米尔·汗在这部影片中的父亲形象深入人心。可以说,女儿们,尤其是大女儿吉塔的成长和成功,绝对离不开这位伟大的父亲。两者的父女关系也经历了四个阶段的变化,最终达到和谐的亲密状态。

01 第一阶段:我希望你不同寻常,你却心怀怨恨

影片一拉开序幕,就上演了国外重男轻女的戏码。

曾经的国外国家摔跤冠军马哈维亚·辛格·珀尕年轻时想要获得世界级金牌,束手无措迫于生活而放弃追逐。于是他一心想要个儿子来完成他未竟的梦想。束手无措命中无子,马哈维亚只好放弃。

然而,天无绝人之路。马哈维亚在女儿们的一次干架中发现了她们身上的摔跤天赋,随后就不顾妻子劝阻和旁人嘲笑,开始了对吉塔和巴比塔的魔鬼训练。

为了达到更好的训练效果,马哈维亚采取了一系列严厉的措施:让女儿们穿短裤,禁止她们吃油腻及辛辣的食物,让她们和男孩一起摔跤,甚至剪掉了她们最爱的长发。

这些举措对于培育优秀的摔跤手而言是再正常不过的,但对于女性,尤其是向来以干家务为主要责任的国外女性而言则是不同寻常,甚至是不可理喻的。

马哈维亚的反常举动直接引起了女儿们的不满乃至怨愤。俗话说得好:哪里有压迫,哪里就有反抗。被剪掉头发的吉塔和巴比塔结成联盟,千方百计地反抗爸爸的“暴政”。

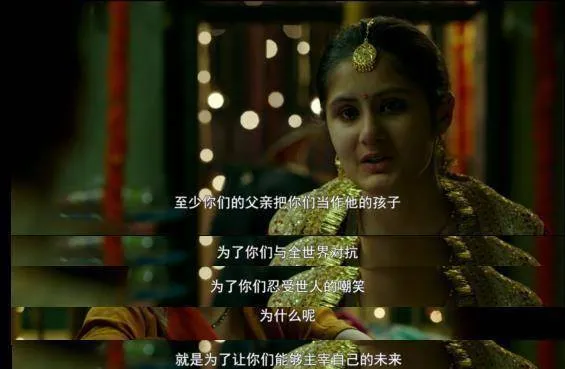

这场冲突在一次婚礼现场达到了高潮。吉塔和巴比塔瞒着爸爸去参加同学的婚礼,却被铁青着脸出现的马哈维亚搅乱。事后,她们向新娘子抱怨父亲是个残酷的“暴君”,却没想到新娘子这样回答她们:

“我倒希望能有一个这样的父亲。至少他是为你们着想,否则你们也会像我一样,从出生起,就注定要与锅碗瓢盆为伍,整天有做不完的家务,到14岁的时候便要嫁出去,好减轻这个家的负担。最后被送到一个从未见过的男人面前,为他相夫教子度过余生,这就是我的人生。”

直到这个时候,吉塔和巴比塔才真正明白,原来父亲对她们的“虐待”并不仅仅是为了他个人的梦想,更是希望她们能够摆脱传统国外女性的命运,用摔跤去开辟一条属于自己的道路,从而主宰自己的人生。

从那天起,吉塔和巴比塔第一次理解了父亲的良苦用心和他所默默承受的舆论压力,也第一次真正感受到,所谓父爱给予她们的力量和支持。

于是,女儿们改变了反抗的姿态,和父亲一起“不走寻常路”。

02 第二阶段:只有唤醒内心的动力,才能不断向前

在参加完同伴的婚礼之后,吉塔和巴比塔开始自觉地进行训练,马哈维亚为此感到欣慰。

但他显然不满足于此,过了不久,他就让吉塔去参加摔跤比赛。

这种举动可以说是十分大胆的,因为这是在公开挑衅国外的男权世界。所以从一开始,他们就遭到了狠狠的嘲笑。但吉塔还是顶着众人的嘲笑,无畏地上场了。尽管最后没能获胜,吉塔却用不凡的实力证明了自己,让全场的人都哑口无言。

对于吉塔来说,这一失败是非常必要的。因为它彻底地激发了内心的胜负欲,让她从此踏上了摔跤的拼搏之路。

不得不说,马哈维亚是极为聪明的父亲。作为曾经的摔跤选手,他明白想要在赛场上克敌制胜的欲望对于一个职业摔跤手而言有多么重要。他更清楚的是,动力比行动力更重要,只有唤醒了内心的动力,人才能不断地向前。

最近刚上映的电影《时尚之王》里有这么一句台词:人想要成事,首先得喜欢才行。

没错,从被激起胜负欲的那一刻开始,吉塔就不再是为父亲而训练了,她真正地爱上了摔跤。

随后,吉塔在一场场的赛事中逐渐崭露头角,并最终拿到了国家冠军,得到了去体育大学进修的机会。

03 第三阶段:我不忍你离去,却只能看你渐行渐远

吉塔来到体育大学后,就开启了与之前截然不同的新生活。她留起了长发,涂起了指甲,和同伴们吃饭、看电影,过得好不快活。

而另一边,身在家中的父亲却似乎被遗忘了,显得有些郁郁寡欢。

其实马哈维亚的这种落寞,早在吉塔说出自己以后不能继续跟他训练时就显出端倪了。他把女儿送到大学后,感觉自己没有插手的份了,只能一个人默默离开。

作家龙应台在《目送》里写下:

“我慢慢地、慢慢地了解到,所谓父女母子一场,只不过意味着,你和他的缘分就是今生今世不断地在目送他的背影渐行渐远。你站立在小路的这一端,看着他逐渐消失在小路转弯的地方,而且,他用背影默默告诉你:不必追。”

事实上,吉塔的确是走在和父亲渐行渐远的路上。她在大学里学习了关于摔跤的新招式后,就对父亲的古老教法不屑一顾。回家后,她不服气地和父亲较量,因为年轻气盛几乎要将父亲置于死地。

那一幕看着实在是残忍。年轻的女儿一心只想把父亲打倒在地以证明自己是对的,却丝毫没有注意到父亲越发粗重的喘气和狰狞的面目。

这是父女之间的代际冲突,也是新对旧的彻底反叛。在这之后,吉塔与父亲决裂。

被打倒的马哈维亚并没有指责女儿,只是无言地看她远去,心中滋味万千。

吉塔再次回到了大学,希望凭着自己的力量闯出一片天。然而,她在一次次的比赛中接连失利,最终失去了教练和同伴们的信任。

吉塔落得孤立无援的下场,昔日的骄傲碎了一地。直到此时,她才想起远方还有一个人始终不离不弃,默默守护着她。当她在电话这头大声说着“对不起,爸爸”时,电话那一头的人也红了眼眶。

经过长久的僵持后,女儿终于明白自己一味地追新舍旧其实是在“忘本”,而马哈维亚对此沉默一是束手无措,二是明白,有些弯路是女儿不得不走的,也只能她一个人去走。

作为父亲,他能做的只有原地等候和守护。

04 第四阶段:最好的爱是一边放手,一边祈祷

为了帮助吉塔找回自信,马哈维亚不远千里来到体育大学附近,再次充当起她的私人教练。

这一举动遭到了吉塔教练的强烈反对,他不能允许自己的学生违背他的意志。

可以看到,教练在这里其实也扮演了近似父亲的角色。但比起马哈维亚对女儿的了解和潜能开发,教练则更像一个专制的暴君。他对于吉塔的指导,是建立在他的个人评判上的,而完全忽视了吉塔自身的特点。

因此,不论他如何阻拦,都无法隔断这对父女的心意相通。马哈维亚不仅清楚女儿摔跤的优势和劣势,并且通过反复观看女儿的比赛视频分析出对手的摔跤特点,在对比之下帮助女儿突破瓶颈。

这才是一个优秀的教练,也是一个有爱的父亲所应该做的:不是在女儿身上强加自己的意志,而是根据她自身的特性来加以引导,扬长避短,助推她的发展。

但是,一个父亲做到这种地步,就足够了吗?

不,马哈维亚做到的远不止于此。在决赛前一晚,吉塔问父亲明天该用什么策略,父亲沉默一会儿,然后语重心长地说出这样一番话:

“如果你明天赢,胜利将不仅属于你,也属于千千万万像她们一样的女孩,属于所有被认为不及男孩,只能和锅碗瓢盆打交道,在相夫教子中度过一生的女孩。明天的比赛是最重要的一场,因为你的对手不只是那个澳大利亚人,还有所有看不起女孩的人。”

凭这番话,我认为马哈维亚这位父亲不仅优秀,更近乎伟大。

他的伟大在于,他让女儿看到了这场比赛背后的价值和意义,让她明白了胜利的荣光将会成为所有国外女性的骄傲。他所赋予女儿的是一种“大爱”的能量,这远比简单的胜负欲更宽广博大,也更加鼓舞人心。

所以,即便在比赛的最关键时刻,马哈维亚未能到场,他真诚的祝福和祈祷依然庇佑着吉塔,让她奇迹般地扭转局势,成功夺冠。

从敌对到信任,从决裂到和解,从依赖到独立,吉塔和父亲马哈维亚的关系经历了几起几落,最终到达一个和谐共融的状态。

可能有不少人认为马哈维亚是把自己的梦想强加给女儿,逼迫她们“子承父业”,但我觉得,在那样的国度里,马哈维亚敢冒着与世界为敌的风险鼓励女儿反叛传统,实属不易,不应求全责备。

在中国相对宽松的环境里,已经有很多父亲做得更好,比如曾一起参加综艺节目《爸爸去哪儿》的黄磊和田亮。

黄磊的女儿多多极具表演天赋,更在翻译、配音、设计、音乐、烘焙等多方面取得不小的成绩,成为了多才多艺的学霸;而Cindy则从一个爱哭鬼变成了体育健将,跑步、标枪、冲浪、滑板、网球……,活脱脱一个健康的阳光少女。

而这一切,都离不开两位爸爸的耐心引导与全力支持。

这些父亲对于女儿的教育,首要的是尊重和信任,其次则是放手与祈祷。他们都用爱为女儿保驾护航,目送着她们自在探索和闯荡世界,然后拥有自己想要的人生。