票房跳水、逆袭频频上演,社交网络倒逼电影市场成长

文丨大静

“包给自恋文青吃的饺子,割广大群众韭菜做馅。这种结果不会为中国的文艺片审美做出任何实质上的帮助,只会让对立双方的矛盾冲突更加尖锐激烈,误解进一步加深。”

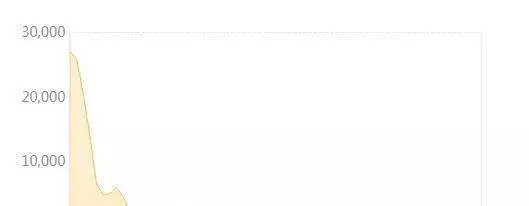

单从商业上来说,《地球最后的夜晚》已经取得了胜利,但票房、口碑跳水式的下跌仍让这场“零点散场、一吻跨年”成为了导演毕赣和中国文艺片的至暗时刻,“过度”宣发也成为《地球最后的夜晚》原罪,在中国电影市场突破600亿大关之际引发了内容与观众间的全面信任危机。

危机之外,一个显而易见的变化正在发生,在《地球最后的夜晚》上更展现的淋漓尽致:一部作品成功与否,已经难以有任何暗箱之内的“法则”,曾经屡试不爽的IP、流量、宣发套路、情怀贩卖等,在被放大的社交效应下,都已经不再奏效——社交网络,正在倒逼市场成长。

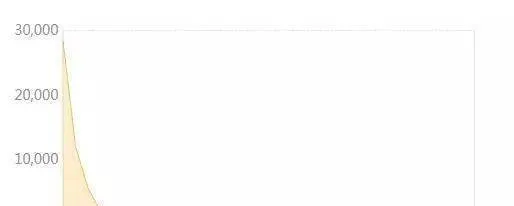

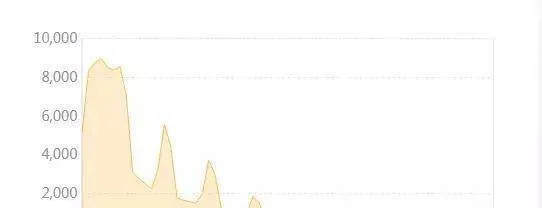

“跳水式下跌”,正成为市场常态

这些首周扑街的电影有着几乎共同的规律,即其所展示的内容,与观众的“观影预期”间存在着不小差距,首映日后,电影口碑迅速崩坏和恶化,院线排片跟进调整,引发了更剧烈的票房“跳水”。

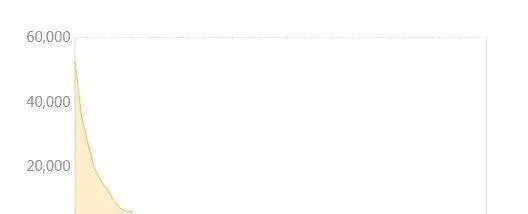

“逆袭式上涨”背后,市场正成为“黑马”的温床

同样定位于小众影片,话剧IP基础上改编的喜剧电影《无名之辈》曾在一个多月前给了中国电影市场一个年末惊喜,从上映首日920万票房逆势上涨至票房最高日的7310万,涨幅高达695%,单日票房更是多次碾压同期上映的好莱坞特效大片《毒液:致命守护者》,最终票房7.94亿,完成从“无名”到“黑马”的逆袭。

票房跳水的开端是口碑崩坏,票房逆袭的开端则是观众的一片叫好。

《无名之辈》的豆瓣页上,最高票的短评是:“丧的刚刚好,黑的刚刚好,暖的刚刚好。刻画底层人物的现实主义题材电影不在少数,但此片是我近年来看过的,最具诚意、三观最正,也最‘哀而不伤’的一部。你将充分感受到什么叫真正的演技,你将看到陈建斌、任素汐、章宇、王砚辉等顶级演技天团如何飙戏。真心期盼,从此片起,国产片将真正迎来好演员+好电影的春天。”

社交口碑成为重要“票房风向标”

在成为市场主流的同时,“口碑佳作”正在占有更大的市场体量和席卷更大占比的票房份额。

也就是说,马太效应正在电影市场发挥更为明显、充分的作用,口碑强者愈强、口碑弱者愈弱已经成为市场“铁律”。

笔者在上文中称豆瓣评分可以在一定程度上代表观众口碑,是因为笔者认为随着社交媒体发展,传播媒介发生了巨变,观众对信息的选择及评价有了主动性,社交效应将“评价”放大后高频传播,“社交口碑”因此成为一个越来越重要的维度。

一片繁荣景象下,隐藏着中国电影市场的“硬伤”和“软肋”:资本寒冬、题材转型阵痛、院线盈利困难、热门档期之后的片荒、与进口片票房争夺中的胶着……在众多的不确定因素中,一个显而易见的事实是:在“社交口碑”作用下,资本、制作方、观众就票房这一维度的博弈难度增加,变数更大,“战利品”诱惑力也更强。口碑与票房强联动下,市场也再难以出现“冤死”的电影了。