北京人艺《茶馆》 | “我爱我们的国呀,可谁来爱我呢?”

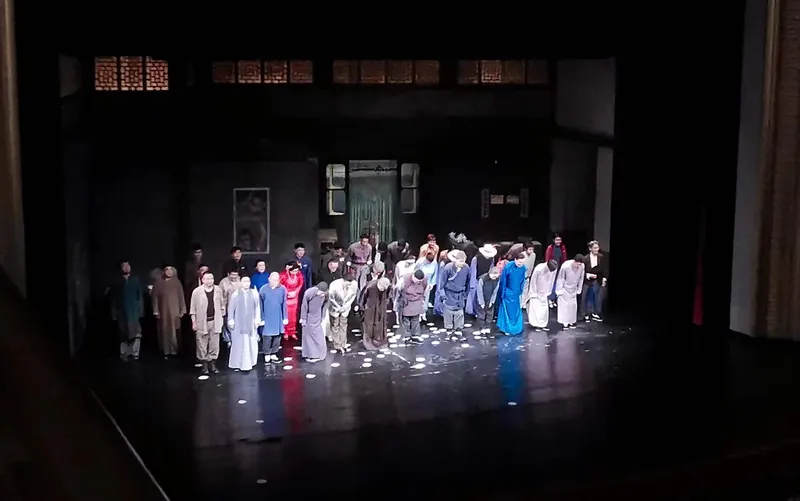

70周年纪念版的《茶馆》集合了1999年第二代《茶馆》的经典阵容,演出一票难求,现场更是座无虚席,《茶馆》每年都演,但是人艺总有一种吸引观众再次走进剧场的魅力。虽然没赶上院庆日当天去观看,但也很幸运能到现场感受这一次久违的舞台盛事,老艺术家们在舞台上对角色的诠释中那份自带的“厚重感”,是年轻一代演员无法比拟的,这也是我第一次在话剧观演中对离现实生活如此遥远的剧中角色产生共情感。

茶馆,在中国极为常见,是一个普通,但却是一个特殊的地方。老舍先生曾说:“茶馆是一个三教九流会面之处,可以容纳各色人物。一个大茶馆就是一个小社会,人物虽然各说各的,可是又都能帮助反映时代。”《茶馆》的故事发生在新旧中国交替期间,以戊戌变法、军阀争战、新中国成立前夕三个时代为背景,在一个叫“裕泰”的茶馆。“裕泰”象征着富裕和安泰,是一种对美好生活的向往和寄托,但是在当时这样的世界是不存在的。一部简简单单的三幕话剧,借助于一家普普通通的的茶馆,这个茶馆里人来人往,会聚了各色人物,将半个世纪的岁月浓缩,将许许多多符合时代特征的小人物涵盖,将一个国家在那些个特定时代的悲哀诉尽。

《茶馆》描绘了一出由往昔岁月和市井生活画面组合起来的社会大戏。其中刻画的人物性格特点十分鲜明,演员更是把角色演绎得淋漓尽致。为人正直,不做坏事,但有些软弱,遇事就给钱的王掌柜;不做亏心事,不肯低头、让步的老主顾常四爷;爱国善良又胆小怕事的松二爷;有着实业救国愿望的秦仲义……一个个都是有代表性的、鲜活的人物形象。

王利发是裕泰茶馆的掌柜,他是那个时代老北京市民的典型,世故圆滑,心眼不坏,但有一点自私和贪财。为了让父亲的茶馆在他的手上发扬光大,委曲求全、八方应酬、左右逢源,然而最终却躲不过残酷的命运,只能随着他的茶馆一起被无情的社会所吞噬。在第一幕中有一个场景是穿着邋遢的唐铁嘴进入茶馆想讨碗茶解渴,王利发开始觉得肮脏的唐铁嘴会影响他的生意,但还是找了个座位给唐铁嘴坐下并送了碗茶给他喝。“咱们既在江湖内,都是苦命人”,这句话体现了王利发深深的无奈,也是当时老百姓的无奈。清政府的懦弱无能,签订了各种不平等条约使百姓生活在水深火热中,而王利发就是被压榨的老百姓之一,再加上将祖业发扬光大的迫切心理,他内心的苦闷和压力也许是无比巨大的。虽然他的确是很同情那些因为贫困而不得不贩卖自己女儿的苦难民众,但是他也怕帮助了他们之后会给自己惹来麻烦,而且也觉得像他们那样的人根本管不了这么多,苦难的民众天天有,而且只会越来越多,常四爷赏了落难的母女两碗烂肉面,他对常四爷说:“这路事儿太多了,太对了!谁也管不了!”所以当面对难民围在他的茶馆门口,巡警到来的时候,他是选择将那些难民赶走而不是保护他们。这也许并不是他的本意,面对这样的清政府,连人都只能苟延残喘地生活,王利发是处在这个社会底层的一个小商人,除了为自己谋生计之外还要时刻想着怎么兴旺祖业,其实真的很不容易。他没有选择,渐渐地也就成为了这样的人,但在当时这样一个无情的社会中,王利发还是一个心存善意的人。

王利发在不断改良着自己的茶馆,只为了让自己能够顺应时代的潮流,让茶馆不要破产倒闭。在那么无情艰苦的时代,他愁苦、他愤恨,可是他不甘愿就这样放弃,他不甘愿看着自己苦心经营一辈子的茶馆就这样败在自己的手上。可是那样一个黑暗堕落的时代,那样一个无能的政府,再多的抵抗都是没有用的,都是敌不过各种反动势力的欺压,他努力地挣扎着想要在这个乱世生存下去,纵然裕泰茶馆再改良,再翻新请戏台子请招侍,旧事物也走向消亡,最终裕泰茶馆被强占,王利发也上吊死去。

常四爷是一个很正派、朴实、耿直并且有爱国情怀的人,但他固执,不懂变通。常四爷为松二爷买棺材时说“盼哪,盼哪,只盼谁都讲理,谁也不欺负谁!可是,眼看着老朋友们一个个的不是饿死,就是叫人家杀了,我呀就是有眼泪也流不出来喽!松二爷,多么好的人,饿死啦,连棺材还是我给他化缘化来的!他还有我这么个朋友,给他化了一口四块板的棺材;看(从筐中拿出些纸钱),遇见出殡的,我就捡几张纸钱。没有寿衣,没有棺材,我只好给自己预备下点纸钱吧,哈哈,哈哈!”他捡来别人撒的纸钱祭奠朋友,也说是给自己将来的祭奠,这体现出他侠义豪情的同时,也体现他的那种落寞绝望,最后他也的确没逃过穷困潦倒的命运。第一幕时他说:“我爱大清,我怕它完了”,而最后他说:“我爱我们的国呀,可谁来爱我呢?”积贫积弱的旧中国内忧外患、危机四伏,善良纯朴的老百姓受尽凌辱委屈,像一片片浮萍,无论做任何努力,都好像无济于事,都不得不随着时代波涛跌宕起伏,生死都无法保证,温饱更是一种奢望。常四爷如此爱国之人,得到的却是友人的离世、是国家苟延残喘、是悲凉的结局。

松二爷和常四爷是好友,都是裕泰茶馆的老主顾。松二爷是旧文人的典型,他爱国善良又胆小怕事,有那么一点点文采,但是不知道用到何处。“松二爷文诌诌的,提着小黄鸟笼;常四爷雄赳赳的,提着大而高的画眉笼。”他们的个性,从他们一出场就可以看出。

秦仲义是维新时期民族资本家的代表,他有着实业救国愿望的大心胸。他变卖祖产,耗尽心血,创办起不小的企业,自以为能使民富国强,然而在那个半殖民地半封建社会,民族资本主义的道路根本行不通。最终秦仲义的工厂在日本和中国的双重压迫下,被强行没收,一生爱国的他最终只落得个卖花生米的下场。国运决定人运。国难如果当头,老百姓怎会有好日子过?这不仅是茶馆中一个个小人物的悲剧,更是那个大时代的悲哀。这是一段让人永远无法忘却的历史记忆,虽然时隔多年,但仍像一块伤疤,还常常隐隐作痛,时刻提醒我们落后就会挨打,国泰才能民安。

《茶馆》的前期是充满生命活力的,大小人物聚集于此,人们饮茶遛鸟、说媒拉纤、拍板低唱和畅谈着各种荒唐奇怪的新闻……看似平淡祥和的生活,却把人们心中是圣人之怀还是蝼蚁之辈展现得淋漓尽致,就像刘麻子所言:“咱们大清国有的是金山银山,永远花不完。”茶馆平淡的背后是洋货市场的充斥;是农村破产,不得不卖女儿才得以继续的生活;是教员遭到逮捕,爱国者流亡逃窜,和被生活折磨至自杀的人…当人们活成了麻木不仁的木偶人,哀河淌血何日可终呢?

一开场,整个舞台氛围是喧闹的,跑堂声、吆喝声、畅谈声不绝于耳,但背景却不甚明亮,仍给人压抑之感,表达了当时的社会环境是多么的令人窒息。大到主角,小到在角落里不引人瞩目的配角,每个演员在掌握角色人物上都表演得十分到位,茶馆里一副繁荣安乐的景象。随着剧情的发展,茶馆越来越衰落,灯光变暗了,正如第二幕刚开始时,王掌柜所说“改良!改良!越改越凉!冰凉”!时间推移,人变老了,人物性格的热情棱角也因随着时代的冲涮被渐渐磨平,风气变得更混乱了,唯一不褪色的就是茶馆里“莫谈国事”四个大字。

演员的表演把人物演活了,每一句台词、每一个动作都刻上了深深的角色印记,毫不夸张地说,他们在舞台站着,就已经身处那个年代了。而作为年轻一代的观众,可以说离那个时代很遥远,但是在剧情的结尾部分的时候,却狠狠地共情了,感觉很心酸、很悲痛、很不忍,特别是当茶馆里只有王掌柜一人时,整个舞台是寂静无声的,只有他默默捡起常四爷扔下的纸钱,最后那一步步沉重却无力的脚步声,让整个氛围极致压抑,无奈、无力,不由得想起王利发说过的那句话“这个年月还值得感谢!”当他说这句话的时候看似平静的表情内心充满着的是无穷无尽忧愁愤恨和无奈委屈,是啊,一个小小的底层百姓能怎么办呢,他的力量能有多大呢,最终还是逃不过反动势力的吞噬。王利发不忍看到自己辛辛苦苦支撑的祖业竟然要被霸占,他知道自己已经无力在做什么挣扎,只能是在当茶馆还属于他的时候,选择死在了他最安心的地方,也是他的最终归宿。

全剧只有三幕,一幕一时段,干练、简洁,清楚地体现了剧情的发展,从清末戊戌维新失败到民国初年北洋军阀割据时期再到国民党政权覆灭前夕,这三幕戏跨越了五十年,见证了社会变迁的三个重要时期,它是无声的,发声的是在茶馆的屋檐下,慢慢长大亦或是慢慢变老的人,借助这所作为文化交流媒介的茶馆,真情地演绎了人情冷暖,无情岁月。几位主要人物贯穿全剧,他们身上发生的、混杂着汗与泪、歌与笑的故事何尝不是当时市井生活的缩影,茶馆里人来人往,汇聚了各色人物、三教九流,一个大茶馆就是一个小社会。老舍抓住了这个场景的特点,将半个世纪的时刻跨度,六七十个主、次人物高度浓缩在茶馆之中,概括了那三个时代中国社会各级阶层、几种势力的尖锐对立和冲突,揭示了半封建、半殖民地中国的历史命运。

《茶馆》这部剧早已超越了对新中国的歌颂,而是用人的生存际遇与命运沉浮去写社会变革、历史变迁,初读文章已是令人深思,再看现场演绎,更是不断地思考过去、现在与未来。其中给我最深的感触就是“好人不一定有好报,恶人不一定有恶报”,所谓的“善有善报,恶有恶报”只能说成是人们追求的理想化世界,现实生活中却难以达到这份平衡。苦囚的岁月终会变成鲜活的枝丫,时代的悲哀终会成为历史之鉴。整场话剧的对话朴实无华,却道出了一个国家的悲哀,不仅是为了让我们看见落后就要挨打的局面,更是为了让我们明白不能再重蹈覆辙,现在强大的中国,是先辈们用鲜血用泪水铺开的,我们更应该珍惜当下,铭记历史,砥砺前行。