笑了90分钟后,我从马东那里学到了怎么做喜剧 专访

“我是从爱奇艺出来的,我相信视频网站的格局。”

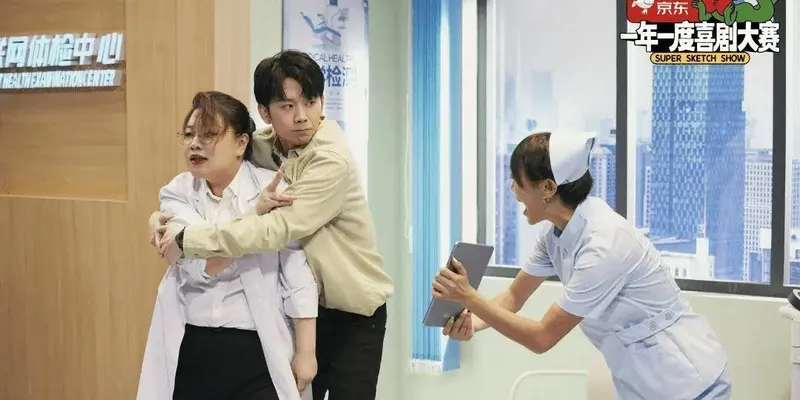

采访时,马东对娱乐资本论说的这句话,对应的是《一年一度喜剧大赛》中,第一个出场的作品《互联网体检》里关于吐槽超前点播的片段。

不出所料,这个作品成为了开播第一个话题点,带来了#爱奇艺吐槽爱奇艺##互联网要素过多#的高位热搜。

马东作证,喜剧人们在创作时并不知道超前点播即将取消,这是一次基于互相信任的创作。

米未相信爱奇艺作为头部视频网站的格局。更重要的,是爱奇艺相信米未对于内容尺度以及质量的把握。

让人信任,是马东的能力,同时他还总是让人快乐。

“规划都没用”

“我们就是做综艺”

“别想太多”

让人发笑的难度

“能让那么多人笑,喜剧功德无量。”

这句在影视行业流传很久的话其实还有下半句,那就是:喜剧创作不容易,让人发笑太难了。

这几乎是行业的共识。

“当时确实是没想明白”,马东回忆中,找到节目的底层逻辑是个极其艰难的过程。

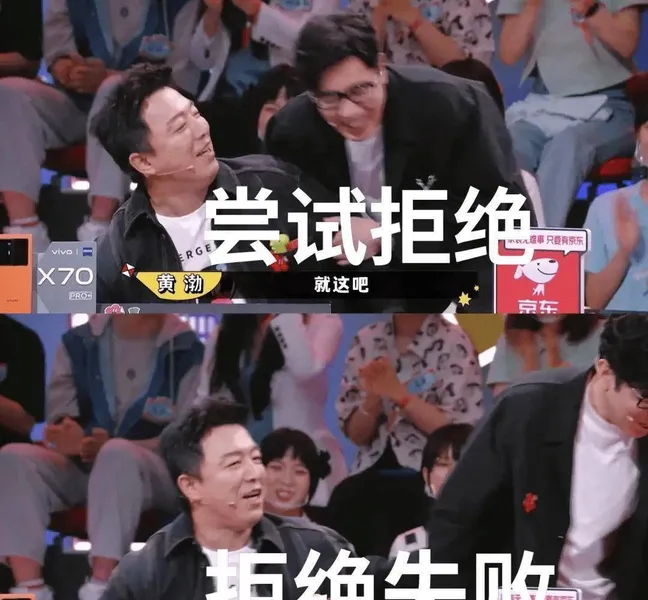

比方说优秀的喜剧演员黄渤当年在《疯狂的石头》片场,连一个卖票的手势都要想方设法搞点好笑的东西出来。

这批先于爱奇艺用户四五个月就看到节目的观众,承担了一部分节目前期筛选和淘汰的功能。

马东把他过去喜剧创作的那一套,搬到了节目前期制作的过程中。

在这一点上,喜剧创作是没有捷径的,必须从笑声中来,到笑声中去。

不过别看采访聊得嗨,实际上马东在前期跟演员都被“隔离”开了,节目现场就是她第一次看,所有反应都是最真实和直接的。

节目中,马东没那么多包袱和框架,对作品的评价标准只有一个字“乐”。

“我整个第一赛段最乐的就是《桃园三结义》,给我乐的眼泪都下来了。太离谱了,我就觉得快乐本身比什么道理都有价值。”这段话也可以顺便回答节目里的一个话题,即“喜剧有没有高下之分”。

不去深究个人思想形成背后的各种原因,可以确认的是,马东的理解似乎更加符合当下年轻用户对事物的看法,即个体感受为先,大于既定的标准、条框和体系,这种深层取向上的共通,也可以引出接下来的问题。

“乐队”和“喜剧”有区别吗?

在过往的履历中,他总是不断地清零,然后开启人生新阶段。

但其实,米未内部也经历了这样一轮拷问和挣扎。

所以马东确实非常犹豫,先下决心的是他的合伙人牟頔,“她死活就要做这个(喜剧),搞内容的人很坚持自己。”

没办法,吵呗。

因为米未一直有喜剧的基因,马东是语言节目出身,创始人之一牟頔过去的作品是《谢天地你来了》和《喜乐街》。

“我们就没有品类的概念,什么语言、音乐、喜剧都是别人给我们的分类,我们脑子里没这个东西。”在这个角度上,米未综艺的操作方式都是找到有才华的人,让他们发光发热,讲他们的故事。

“每一个来的人,我们都认真对待,让人家相信你是想做好东西的。”马东顺便还讲了讲他理解中的演员职业虽然生存和挣钱都很重要,但更大程度上还是因为喜欢,当演员意识到米未认真想和他做一个好作品的时候,其他东西就会放一放。

但米未不会一直让演员“为爱发电”。

说这段话的时候,马东从靠背上坐起来,身体前倾,以一个认真的口吻阐述他的观点,“我们相信综艺是一个放大器,让一些原先没有被看见的人被大众看见。”

这也可以解释为什么米未的喜剧节目不是“角儿”的艺术。很多喜剧节目都会有一位大咖,观众看的就是这位大咖不断突破向上的过程,每一季节目都要比上一季的压力更大、效果更好才算是成功了。

但米未不是。

所以这一次《一年一度喜剧大赛》播出之后,似乎可以预见喜剧将在辩论和乐队之后成为年轻人新的讨论点,这也是马东想要的。

马东希望米未永远年轻

从发布会现场回来,和朋友聊起采访马东的经历,他第一句话问的就是:“你看马东眼袋还有吗?我也想割来着。”

这句话令娱乐资本论始料不及,多年前马东追逐年轻人步伐的举动,直到现在还维持着他“时尚ICON”的身份。

现在米未的愿景迭代为了“成为一家创造正向情绪价值且持续成长的公司”,重新解读这句话,会发现这更像是一句对内的鞭策。

那正向情绪价值要怎么做,马东说了两件事。

而另一种角度上,提供正向情绪价值可以理解为避免负面情绪。

但“快乐”不是漫无目的发送,在马东心里,年轻人永远是米未最想要的用户。这一阶段的人度过了躁动的青春期,人生进入新阶段,逐渐成为主流消费人群和意见输出者。

现在的米未似乎不急于追赶风口,慢下来,如初创时那样专注于内容本身。

就像我们刚见面时,马东晃了晃手里的保温杯,说:“年纪大了,喝热的。”