让人看了感到不适的限制级影片,满屏的欲和内心的郁

这是一篇需要极为小心的影评,因为稍微过火,就会引发不必要的后果,更重要的是,完全没有必要。近来很火的片子,除了韩国的《寄生虫》,就要数香港的《三夫》了。《三夫》有着大尺度的限制级场景,光是那些活色生香的宣判图片就看得人血脉喷张。

熟悉导演陈果的影迷,肯定对他的《香港制造》《榴莲飘飘》《香港有个荷里活》印象深刻。他在《香港制造》中,对当时年轻人的困惑和无力,做出了精准且写意的刻画,陈哥可谓香港社会的一把手术刀,他的影片亦是当时社会的一面棱镜。

在《榴莲飘飘》《香港有个荷里活》里,都出现了内地女性到香港,用身体谋生的禁忌话题,女性身体是连接内地和香港,形成矛盾对立统一关系的载体。通过女主角,还有同女主角产生关系的其他人物,以及不同地域带来差异化生存状态,观众看到了陈果想要通过影片表达的主题。

《三夫》是《榴莲飘飘》《香港有个荷里活》之后,其“妓女”三部曲的终章,十多年之后,内地和香港之间发生天翻地覆的变化,可令人遗憾的是,陈果用更激烈的故事,更大尺度的表达,更富噱头的情色,依然只说出同样高度的主题。

《三夫》的第一幕,香港大屿山人老三到珠海“花场”娱乐被抓,吊诡的是,陪酒女秀敏是香港人,却假扮内地人,以此吸引顾客,这与曾经在港片中出现的“北妹”完全调转了身份位置。

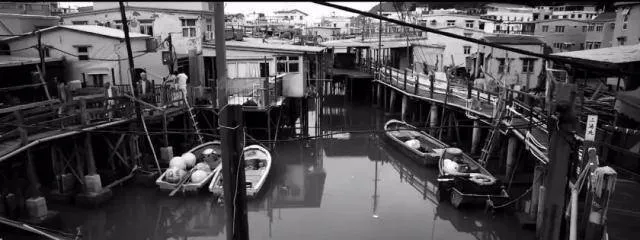

影片分为三幕,海、陆、空,借用了沈从文的小说,内容进行了落地化处理,放到了珠海、深圳、香港之间。女主角小妹(曾美慧孜饰)在智力上有残缺,却有着超常的性欲,是智力低下的性瘾患者。废材老三意外爱上了妓女的小妹,同她结婚后才发现了惊人的秘密。原来带着小妹在渔船上做非法生意的老二并非其父亲,而是她的前夫。

同老二关系密切的船夫老大,才是小妹的亲生父亲,而两人却有令人不齿的乱伦关系,且为了生活,作为亲生父亲的老大把小妹卖给了老二,而后来,老二又转手给了老三。

最难以置信的是,到最后,三“夫”居然和小妹同处于一渔船中,带着小妹到处流浪,利用其身体做生意,勉强度日。三夫共存就足够禁忌,偏偏还要带出一个低智女性瘾者的话题。

影片前两幕还算有章法,从海到陆后,小妹与老三短暂的生活在香港的公屋里,虽然狭窄压抑,但至少是稳定的家。可小妹却无法适应如囚牢一般的陆地,她渴望回到海里,船上。

第二幕中最为惊艳的一幕是小妹和老三情难自抑,在流动的拖车上一番云雨。镜头仰拍,货车上方有限的空间里呈现出香港城市的街道,人群穿梭不停,一片嘈杂,而两人赤身裸体在货车后宣泄欲望,其中隐喻昭然若揭。第三幕,影片走向癫狂和黑色。三夫带着小妹回到了大奥地区,在闻名的渔村做流莺,最后还差点引发渔村女性们的集体抗议。

影片最后,三夫带着小妹再无去处,远处是刚刚建好的大桥。黑白底色里,小妹一袭红袍屹立船头,如圣母下凡。

《三夫》到底要借用四人畸形的关系表达什么。影片充满大量隐喻,而熟悉陈果的影迷可以轻而易举的解读出其中的政治意味。影片借老三之口,先后多次提及大屿山的神话,认为小妹是半人半鱼的卢亭鱼人,是早期的香港原住民,所以用小妹隐喻HK。

而衰弱无力,行将就木的老大和老二,分别代指清朝和英国,老三则是当下。由此建构能指和所指,片中的各种行为就得到了解答。各种隐喻变成了明寓,有一定阅片量,了解历史的观众可以轻易解读出陈果的符号游戏。

无法被满足的小妹,无法去满足小妹的三夫,都有了明确的所指,特别是最后出现的大桥,以及背景音里的新闻,主题显露无疑。陈果用对待“小学生”的心态,急于用一个又一个明喻凸显了主题,让影片毫无解读的空间和缝隙。加上一场又一场毫无美感,甚至引发生理不适的情爱场面,让《三夫》的观影过程相当难受。

如果只是想表达这样一个主题,需要如此牺牲女主角曾美慧孜的身体吗?大尺度,无底线的剥削女性身体,和想要表达贩卖和抛弃,物化的主题其实并没有多大关系。如果要表现情欲,那更是走偏了方向。

其实影片的第一幕非常有力,一只被炙烤着,扭曲着身体挣扎的生蚝。其中既有性的暗示,又有人物和故事的隐喻。

《榴莲飘飘》《香港有个荷里活》中,社会背景总是暗自发力,焦点始终是人物以及人物关系的变化,香港元素也夹杂在与人物互动的环境里。但在《三夫》里,环境因为地域空间的不停转移而显得琐碎,也因此造成了前后逻辑的断裂。特别是第三幕的“空”,大奥一段的政治意味过于浓烈,通过寻根和驱赶,将小妹和三夫丢向了没有目的地,无处可去的未来。

《三夫》因为急于表达,而失去了耐心,甚至故意丢失了美感,在形式和结构上也稍显呆板,主题先行,严重影响了影片的文本“自由”,陈哥用了无处不在的隐喻,却只能传递出非常狭隘的思想,几乎没有给观众主动解读的缝隙。

如死肉一块的影片,因为女主角曾美慧孜的演技和身体重获荣光。陈果要感谢曾美慧孜。如果不是曾美慧孜准确又诗意的表现了人物的内心,心甘情愿把身体和灵魂交给导演,《三夫》很可能分崩离析,甚至根本无法成片。

《三夫》的低分不在于表现手法,不在于电影技巧,亦或叙事法则,其注定被遗忘的原因,还是因为十多年来没有成长,依然狭隘的世界观所致。影片结局的小船和大桥,并非村上春树小说中的石头和城墙的隐喻,更像是导演一厢情愿的年少冲动。联想到现在的HK,令人一片唏嘘。