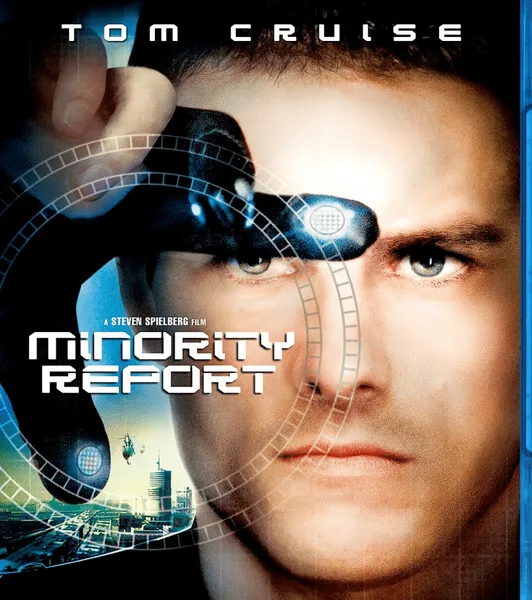

电影《少数派报告》,烧脑悬疑科幻,2054年有可能实现0犯罪吗?

电影《少数派报告》呢,强烈建议大家看原著,作者是菲利普·迪克,电影结局有些强行正能量,更精彩,值得细细品味。的最后,结局虽然是主人公一伙儿人取得了“胜利”,但是整个人类却“输了”。因为菲利普·迪克的科幻本身就带有反乌托邦色彩,带有很深的讽刺意味。

原著里有一个军队的老将军向世人接发“预测犯罪系统”是有弊端和不道德的,主人公为了自己和警局的利益最终选择害伤老将军以证明系统的准确性。预测犯罪系统最终得以保留。因为我觉得老将军和主人公的所作所为都是为了己方的利益,而没有去考虑大众的利益和法律的公平,所以我认为人类输了,输给了自己。

本来这部电影更多的就是对未来科技发展的展望和对自由意志与宿命论的探讨,而且这个剧情现在看起来也不算老套,在当年是很新颖的,看完这个电影就一直有一个疑惑,如果在犯罪前阻止犯罪,那么还称得上为犯罪么?他人还是不是他人?如果不是他人,那么是否继续逮捕?

感觉这种预知未来或者穿越未来的剧情,解决不了改变未来的悖论,对现实道德思考也没什么意义。而是剧里的“少数派”这种引申出去有意义。像主角他俩因为工作的联系,没发生的犯罪他们还有选择不让它发生的机会,但其他被他们抓的他人连这个机会都没有,“我明明没做,也不被允许证明自己不会做,但我必须得承受做了的后果。”

电影中的预防犯罪的合法性很大程度上来源于统计数据。首先人们都承认如果没有这个预防犯罪系统,像其他城市,害人案件是一定会发生的,而且案件数量不能被当作误差去排除。但在这个唯一拥有预防犯罪系统的城市,长期命案的发生数量几近为0,这种“控制变量”的结果足以证明犯罪预防系统是导致结果显著差异的唯一因素,从而证明该系统的有效性。这个本来就是法理悖论,因为法若要公正最根本的原则论迹不论心,若论心,那莫须有就是完全成立的,其实还是权力被滥用,被阻止之后就是直接面对就是处罚,而且处罚也是扯淡反复看自己的罪恶,发条橙么?

实际应用来说,犯罪往往是一个过程,一旦开始了,其实就算已经做实了。这其实也是有局限的往往也是只适用于有预谋的犯罪。对于激情案来说往往只在一瞬间所以不好判断。所以电影里也提到了人们接受了这系统几年之后基本看到的多是红球,很少见到黄球。但是其实这也是基本不可能的因为人的恶念可以说是无法想象的。

就电影而言就是三个人就能决定一整个城市的人的命运,在我个人看来这才是真正的少数派报告。