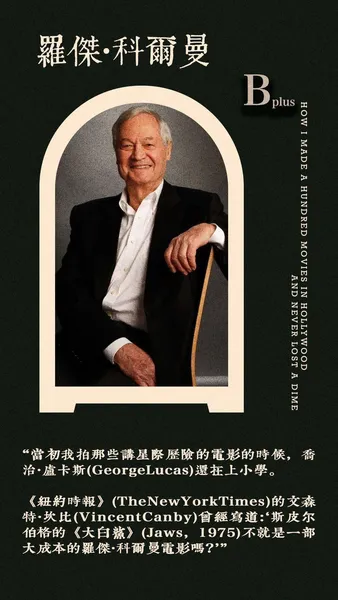

低成本电影之王,终于出书了

“ 我的电影生涯,在好莱坞算是个异类。

我被赋予各种头衔,从 “B级片之王”到“流行电影教父”—因为我执导了50多部低成本独立电影,这还不算,我还通过自己创立的新世界电影公司(NewWorldPictures)与协和/新地平线电影公司(Concorde/NewHorizons)制作并(或)发行过 250多部作品。

好莱坞有个传统,不管你这部片子实际上拿了多少票房,最终结算下来,总是没赚什么钱;但就我而言,上述那300来部电影里,可能有280部,我确实都赢利了。虽说我拍的都是些低成本电影,但它们也在全球各地的知名电影节放映过。而且,我还是历史上能在法国巴黎的电影资料馆、英国电影协会伦敦南岸剧院和纽约现代艺术博物馆举办个人电影回顾展的导演里, 最最年轻的一位。

20世纪70年代,我一面在“新世界”制作限制级剥削电影,同时也引进了一些海外的优秀艺术片到美国放映,其中还有 5部赢得了奥斯卡最佳外语片桂冠。”

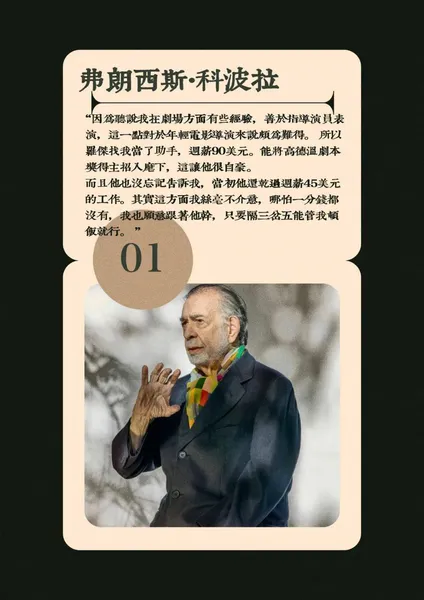

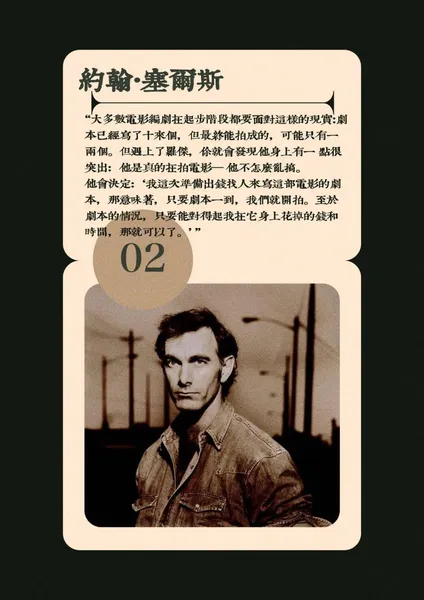

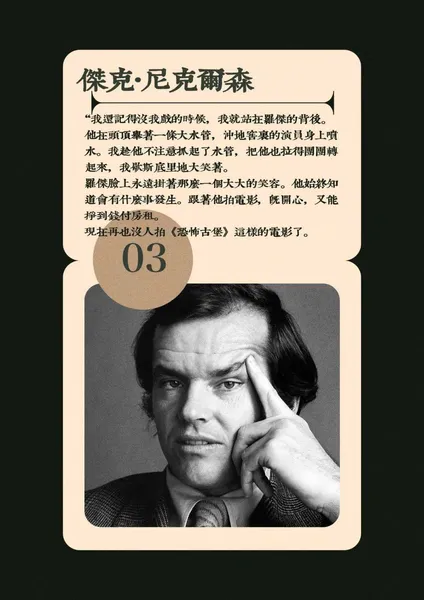

来一起看看这位带出了 弗朗西斯·福特·科波拉、马丁·斯科塞斯、杰克·尼科尔森、罗伯特·汤、彼得·波格丹诺维奇、彼得·方达……的好莱坞拍片王怎么制作一部电影吧!

01

“此时的我已做好准备,计划转战规模更大、水准更高、拍摄周期更长的那一类电影。我打算找更有经验的演员合作,剧本也希望能写得更好些。

为我提供这样一个机会的,是在视觉效果和故事主题上都更为丰富一些的哥特恐怖类型片。从1960年至1964年,我执导了一轮总共8部这样的影片。它们大多改编自埃德加·爱伦·坡那些常以死亡为主题、情绪上令人不安的虚构作品——在我年轻的时候,便已非常喜欢他的诗歌和小说了。

在此之前,我已看了不少关于弗洛伊德心理分析、心灵的内在运作机制这类的书籍。此外,还有一位在贝弗利山从业的心理医生,写了一本分析幽默和恐惧之间关联性的书,让我特别有兴趣。

事实上,我还真的花100美元得到了跟他面谈一小时的机会,我带着罗伯特·汤一起去了他的办公室,就此主题畅谈了一小时。那时候,我自己也已经请了心理医生——就是最经典的弗洛伊德的那种,躺在长沙发上聊天什么的——为的是更好地研究一下我自己的情感和内心世界。

这个爱伦·坡作品改编系列的诞生,最初还要追溯到某天和吉姆、萨姆共进午餐的时候,他们想让我再拍两部黑白恐怖片,每部的预算都是10万美元。我拒绝了。“我真正想要拍的,”我告诉他们,“不是两部黑白片,而是一部彩色恐怖片,甚至会考虑拍成西尼玛斯柯普型宽银幕电影。

你们把预算翻番到20万美元,计划拍摄3周。我想要翻拍一本经典小说——爱伦·坡的《厄舍古厦的倒塌》。爱伦·坡本身就有一批受众,到处都有读他作品的中学生。拍一部高质量的彩色片,要比拍两部廉价的黑白片更有价值。”

吉姆有些担心,毕竟那本书是不少学校的指定读物,根据它改编的电影,不知道年轻人会不会买账。我让他别担心,小孩子都喜欢爱伦·坡,我小时候就是。

“但是这个故事里有怪兽吗?”萨姆问我。

“那屋子就是怪兽。”

他们批准了我的拍摄计划,计划拍15天,预算差不多是27万美元——其中有很大一部分,都花在了文森特·普莱斯(Vincent Price)身上。由他来饰演罗德里克·厄舍,是我一开始就有的想法。在此之前,AIP还从未在哪一部电影上押宝一样地投过那么多钱。

在我看来,爱伦·坡和弗洛伊德殊途同归,探索的都是一个无意识的概念。所以我尝试用弗洛伊德的理论来诠释坡的小说。我拍的这部《厄舍古厦的倒塌》(House of Usher,1960)里,许多元素日后都成了爱伦·坡作品改编电影必备的标准配置。该片描述了在这栋有着深深裂缝、吱吱作响的墙壁的与世隔绝的大宅中,罗德里克·厄舍和玛德琳·厄舍这对兄妹所经历的最后几天疯狂的日子。玛德琳的未婚夫菲利普·文索普跑来看她,但罗德里克却不愿让他俩结婚,因为他担心那会把他们家族代代相传的骇人疯病继续传下去。

罗德里克坚持妹妹已经死于心脏病,但事实却是,她因僵硬症发作而被哥哥误会成了已失去生命迹象,结果惨遭活埋。苏醒后的她,好不容易爬出了棺材。巨型雷电击中他们住的房子,屋内开始燃烧、崩塌。

她想要杀死文索普,但是他逃走了。

最后的高潮戏中,熊熊燃烧的大宅彻底坍塌,将厄舍兄妹掩埋其中。

02

文森特具有饰演罗德里克·厄舍所需要的那种文化涵养。他是一位一流演员,一位英俊的男一号,从影以来硕果累累。我觉得本片的男主角必须要让观众感到畏惧才对,但那种畏惧,并非畏惧他的力量,而且也不是观众一上来就能直接感受到的那种畏惧。

我希望那是一个有着智慧但却心灵扭曲的人,他会在你潜意识里施加影响,由此引发一种更深层次的畏惧。

笔法娴熟的科幻作家理查德·马特森(Richard Matheson)为本片写出的剧本,文学性十足,文字考究。文森特的表演也很精彩。但整部电影真正的明星,可能还得是我们的美术指导丹尼尔·哈勒。他拿着2500美元,从环球公司买回来一大堆旧布景、旧道具——不然的话,我们根本不可能弄出那些考究的大型布景来。

丹尼尔·哈勒弄了一辆房车,吃住都在现场。工作人员搭建那些布景时,他也从头至尾都在。到了晚上,大家聚在一起,边喝东西边聊想要的视觉效果,而他也会在剧本后面甚至是餐巾纸上随手画些草图。

我们设计了一些大型布景,用独立组件构成。当时各家摄影厂的布景存放处全都向你敞开大门。于是我们拿着这些立柱、拱门、窗户和家具,拼凑出不少气势十足的大型布景来。电影拍完之后,我们拼凑出来的那些布景也都放在一起,存在了布景仓库里。 所以如果你把这几部爱伦·坡电影连起来看的话,会发现某些布景、某些道具都反复出现了多次。

假设我们拍第二部电影时,置景费与第一部持平,也是2万美元,那第二部拍出来的实际效果就能翻番,达到4万美元的效果——因为我们是在第一部的基础上再来花这2万美元的。而到了第三部,那就是4万美元的原有效果,外加2万美元的新效果,达到了6万美元的效果。

当然,实际操作时,肯定不是那么简单的数字叠加,毕竟还有拆除布景和仓储的费用,而且旧布景用之前多少也要重新修一下。但你如果想知道,明明制作预算和拍摄周期都没变化,为什么那几部爱伦·坡改编电影看上去还是会感觉越来越精细, 答案就在于此。

背景中的屋子和城堡,用的都是遮片绘景。那效果如今看来可能已无法令人信服,但在当时来说,已是最先进的办法了。红、蓝两色的闪回与梦幻场景,我或是在灯光上用了色纸,或是直接在镜头上加了滤镜。我们甚至还制造了一些烟雾效果。总体说来,丹尼尔真是了不起,制造出了城堡内如此黑暗、幽闭恐怖、鬼气重重的气氛来。

我实现了对吉姆、萨姆的承诺,厄舍家的房子,真的成了一个怪兽。某场戏里,文森特有一句台词是: “这房子活着,这房子在呼吸。”拍之前他问我:“这话到底什么意思?”

“我们之所以能开拍这部电影,就是因为有这句话。”

“好吧,那样的话,我想我应该可以再给它添点生气。”

他真的很通情达理。事实上,文森特的每一句台词、每一个举动中,都添加了足够的生气与哥特式的恐怖。这一次,观众也真的被吓到了。而我也发现自己那套理论成功了。我设计了那些段落,以证明欢笑与恐惧是如何通过紧张情绪的创造与维持而互相发生作用的。

一个经典的爱伦·坡段落,其构成往往是这样的:某个能令观众移情的人物——罗德里克、玛德琳、菲利普或是其他任何人——必须要走过一条黑暗的长廊,同时,屋外雷声隆隆、闪电霍霍。走廊里到处都是蜘蛛和蛛网,或许还有老鼠从光线昏暗的角落跑过。等他走到走廊的尽头,必须要找到或是发现什么东西。

他要找的东西,充满诱惑,但同时又极其恐怖。充满诱惑,所以他必须要找过去;极其恐怖,所以他又绝不能找过去。

看到这里,观众就会说了:“去走廊那头看看,究竟是什么东西。”

但同时,观众内心又会说: “不不,不能再往前走了,快转身,离开这屋子。”

就这样,随着他的移动,紧张气氛也越来越浓。在此过程中,肯定会有蜘蛛网缠在他的脸上;肯定会有老鼠由他脚面窜过,发出的吱吱叫声,打破了一片寂静。

03

文森特举着火把,走下那吱嘎作响、黑暗无光的楼梯。这一路上,他有可能会绊一跤,楼梯的某处可能会整个垮塌。在他身旁或是身后,或许会有一扇吱嘎作响的门自动地打开。就在这散发着霉味的地下室中,在这一片黑暗之中,忽然冒出一个响雷、一道闪电来。

他手持的火把也可能会突然熄灭。

我一直偏爱使用运动镜头,总喜欢通过镜头的运动来引导观众进出不同的场景。主观视角镜头始终是增加紧张气氛的关键之一。先把镜头放在演员的身前,他一边向前走,镜头边拍边沿推轨向后拉,然后用他的主观镜头来做反打画面,还是沿着那同一条推轨来拍,让镜头“看见”他双眼所看到的。我还会将不同角度和距离的镜头混合在一起,令画面始终保持动态。

我还将自己对弗洛伊德“梦的解析”理论的认识,以及我自己的心理分析结果,全都用了进去,使得这部电影在无意识层面和象征意义层面上,也都能自圆其说。

某些我们孩提时代甚至是婴儿时期就经历过的恐惧感,长大之后长期都处于被压抑状态下,但是通过恐怖片,可以让这些恐惧感得到再现。

那可以是一个梦;可以是某种禁忌;可以是一种长期以来都被封锁在潜意识中的恐惧感。在处理故事悬念的时候,我们可以将整栋屋子看作是女人的身体——那些窗户、房门、拱门就是她的七窍;走廊就是她的阴道,越是深入这一条黑暗的通道,也就越是深入了一个青春期男孩初次性兴奋的体验。

这两种冲动彼此矛盾:一边是无法克制的性的吸引力和性欲,另一边则是对于未知事物和禁果的恐惧。 正是这摇摆不定的情绪,营造出了影片的紧张气氛。

经过合理安排之后,经典的恐怖片段落,其实也就等同于一次性行为。影片结束时突如其来、令人震惊的事件,将之前的紧张气氛悉数释放,其实也就等同于一次性高潮。喜剧演员表演脱口秀的时候,先是成功地营造气氛,直至最后的高潮阶段,抖出包袱,赢得观众的笑声。

恐怖片导演做的其实也是同样的事,只不过把笑声换成了尖叫声。

上述这两种情况,都有一个气氛不断积累直至最终释放的过程,也都跟性行为的节奏相类似。

这几部爱伦·坡作品改编电影,确实为我赢得不少来自影评界的关注:先是欧洲影评人,然后是美国影评人。之所以会这样,我相信有一部分原因在于我在那些故事里融入了象征主义。

此外,应该也和那些运动流畅、动感十足的镜头以及突兀不和谐的镜头角度有关,它们令影片的紧张气氛和恐怖气息都变得相当犀利。拍恐怖片的时候,但凡是拍摄关于梦境或心境的内容时,你可以随意使用任何的电影技巧。

此时,能限制你的只有你的创造力、

拍摄计划和拍摄预算。”