郭德纲这一拍惊堂木,把自己的老底,曲艺界的老底,抖了个干净

于谦老师抛弃了郭德纲,亲自主持一个节目,讲评书,讲三国。

穿着长外套的人一拿着风扇,惊堂木就朝桌子上拍了一下,真像这样。

九岁时,郭德纲老师教相声,走进相声门前,他已跟这位老先生学了两年。

多年后再次拿起惊堂木,郭德纲这也算是回归“老本行”。

郭德纲说书水平确实还在,显白和文字水平都在,不比以前的《坑王驾到》差。

“三国”是一本大书,这里面有太多需要拆开揉碎的弯弯曲曲,要说实在太麻烦。

讲三国故事的人不多,即使是讲三国文化最兴盛的上个世纪三四十年代,名人讲的三国故事也很少,而现在讲的三国故事更少了。

第一,现在观众的文化水平都比较高,在书店买了一套三国套装,大家都知道这个故事是怎样的,一个细节说不好容易被骂。

举例来说,清末民初的那个时候,说书先生讲故事说,这把剑刺入人的腹部抽搐,连刺三下后,剑就不能用了。

听众问为什么?

说先生便道:人的体温是37度,刺一针37度,刺两针74度,再刺完第三针,剑就化了!

这个放在当年,光是一个“三十七度的人”就哄得听书的人一愣一愣的,谁还会有疑问呢?

如果这个故事放到现在再讲,观众早就把他骂死了。

还有一件事就是听郭德纲讲,听他扯闲话。

现在,《老郭有新番》多出四期,分上下两篇,共8集。

在这八集中,郭德纲撕扯的信息量可不小,他自己那点底儿,曲艺界那点“潜规则”,都被他捏碎塞进了讲《三国》的缝儿里。

上楼先把自己挤出来,说自己是垃圾。

为什么要这样说呢?

由于他一生统共会做三件事:说书场戏言相声,其他的事都不干。

连刷8集节目后还有些感触,其他没说,只是就“郭德纲为何如此红”这件事,有了新的认识。

把老天爷的话拿出来看看,郭德纲的确有红本子。

对曲艺略知一二的人都知道,干这一行想要成名,没有捷径,三要素缺一不可。

天才,勤奋,兴趣

天分与勤奋这两个项目,大家都说得很多,暂时不谈,只谈兴趣。

演出中郭德纲话当年,说自己多年没回来晚上就躺在床上,总是会想起一些以前的光景。

冬日的书馆门口,挂着一个到地的大棉门帘。把手撩向里面,眼帘里放着一只大火炉,上面放着水。

老一辈的房子,只有郭德纲一个小孩。先生们围在一起聊天,一边聊着闲话,一边嗑瓜子。

听到这句话,人们立刻被揪出了这个圈子。真是好样的,否则这么多年过去了,他也不可能把这一情景描绘得那么生动。

当今文艺界已进入泛娱乐时代,曲艺界那些老规矩,总有些不灵。

对此,郭德纲又是第一个想明白。

在泛娱乐时代,年轻观众喜欢的不再是“艺术”,而是“人”。

要想走下舞台,走进这个时代,就要先想清楚这一点——你在舞台上卖的不仅仅是技术,还有你的“个人魅力”。

演员与观众之间的关系,往往就像过日子一样。

听众爱你的人,你就是对的;你们唱得不好听,忘了字,观众也觉得你们可爱。

如果观众看你不顺眼,你唱得再好,别人也不会买你的。

近几年来,德云社越做越好,用自己的力量扭转了曲艺圈观众“老化”的趋势,其中不乏一些原因。

尽管许多人抨击了德云社的“偶像化”道路,但不得不说的是,它的确是一个与时代背道而驰的“成功道路”。

在郭德纲自己看来,争论是张三更好还是李四更好,还是王二麻子更好,没有意义,艺术也无法如此比较。

假如真要说得高一点,就让他们在同一个剧场里分三天开演,谁的票卖得最多,那就是“最好”。

而且郭德纲也不怕揭发他的兄弟。

这麽年月里,他走江湖,身上最疼的“疤”是哪一块?

-“老艺术家郭德纲偷窃录像带发家天津”啊!

其实就是这样一个前前后后的事情。

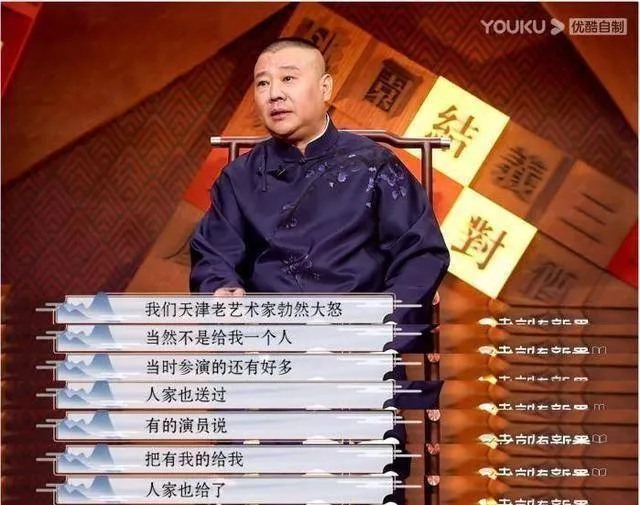

约在1999年左右,在北京的中和剧院,有人找到郭德纲,问他是否可以请天津的相声界的老手来演几场。

此次活动的主办方有郭德纲、范振钰、一位老艺术家、高峰老师两位嘉宾。

到天津找人郭德纲,当时是每场给每个老师100元,来回车马费归和戏院,大家伙儿也很满意。

又有规定,不能翻台,就是在这几天的演出中,大家表演的节目不能太重,以免影响出席人数。

起初大家都同意,都是老一辈的行家,节目储备粮很充足。

这种事只有一个人能做——山东快书艺术家金文声。

金文声先生(中)

主持此事的是郭德纲,每场演出都由他打头,主持。

他后面演的那个人是金文声先生。

那时天津曲艺界的人都没有想到,有人说山东快了就可以说了,包袱天崩地裂,下面的观众都笑得合不拢嘴。

把后边的老艺人直接放到台上没有什么用处。

朋友们,这大概是个什么概念呢,如果你看过脱口秀大会,大概就能琢磨出来了。

近几年来,大张伟王勉拿着吉他在台上一跃而起,观众的情绪被调动起来后,后面看什么节目都没有什么意义。

老手们为了有好的效果,必须拿出看家戏。

一个接一个的表演下来,库存已经不够多了。约演了八场后,大家都觉得要“翻身”了。

这个翻转,落座,慢慢的这个表演就停止了。

那时台下有一对姓李的兄弟,每场都拿着一个小Dv录像带,后来又回来刻成碟子,把笑大的节目留在那里,把笑小的节目洗干净。

但是它被转移到后台,而其他艺术家则不会这样做。说完这句话,便成了“偷郭德纲录像的天津老艺术”。

这个问题在郭德纲心中是不是一个结儿?

而且是真的

他有一年到东北演出,遇到了一个黑龙江的说相声的演员。原来,郭德纲很欣赏他,觉得这个人应该吃这口饭。

两个人约好了吃饭,酒过三巡,这人说了这样一句话:“你看你这么能干,这都是当初偷人家天津说的相声了。”

这句话一出口,郭德纲心里就像吃了蛆。既然这个人说了那些话,他觉得这个人既然酒后说了这些话,那就是对的。

离开后,郭德纲对经纪人说,这辈子都不会再和这个人来往了。

他自己的“底儿”抖动起来,曲艺界的“底儿”他也不兜圈子。

澡堂里有戏子的嘴。曲艺家想喷你两句,那可真的又脏又臭。

这个要想折腾你一下,也就是一翻手的事情。

在一切娱乐节目中,曲艺界是规则最多,长幼尊卑最严格的。

从头开始,总有一条又一条规则在等待着你。

说到这一行,又是曲艺界“入门”这一关最伤感的一关。

其他行当的入门,都是由大师一句一句,一式一式教你。

学习不是读书,要学习的话,就像一般观众一样坐在下面听,还随时注意着给师傅添水,递毛巾。

三个月以来,师父都会问你能行吗?如果你答不会,那大师就会直接放你走,告诉你,这不是学习的材料。

说到这一点,也有“历史原因”在里面。

放在从前,不要紧,不说相声或唱戏,那样赚的都不多说。

讲故事的老先生赶上了一个讲故事的“摊子”的时代,那就是那个在马路边讲故事的人。

那个老绅士那时还是一名学徒。没有资格开自己的车,也没有办法分钱。

每一天收到的钱都是大家分完后剩下的零钱,要不就是破烂的票子,没有人要的,就塞进了他的口袋。

那一年,这位老先生一天的收入到底是多少呢?

那时候,公路上拉洋车的壮汉,每天赚的钱足够全家人七、八口人吃喝。老人一天花掉的“零钱”,等于壮汉拉了一个月的洋车。

如此赚钱的行业,那当然不可能人人都能学,人人都能说。

这一回,在业界形成了“说书入行难”的“潜规则”。

此外,还有曲艺界的“幼稚和低级”的规定。

音乐行业的规定到底要严厉到什么程度?甚至把信拆开也是很讲究的。

在你手上有一封信,如果是晚辈送来的,那就把信从信封的上端打开,拿出来溜出去。

如果是长者送来的,那就从信封的下方拿出,把信拿出来。

若为同辈之交,兄从右而弟从左。因在音乐表演中,右为尊,左为卑。

如果恋人寄来了信,那就把信翻开,按照原来信封的封口打开。

在曲艺界那些老前辈的“往事”,郭德纲也没少说。

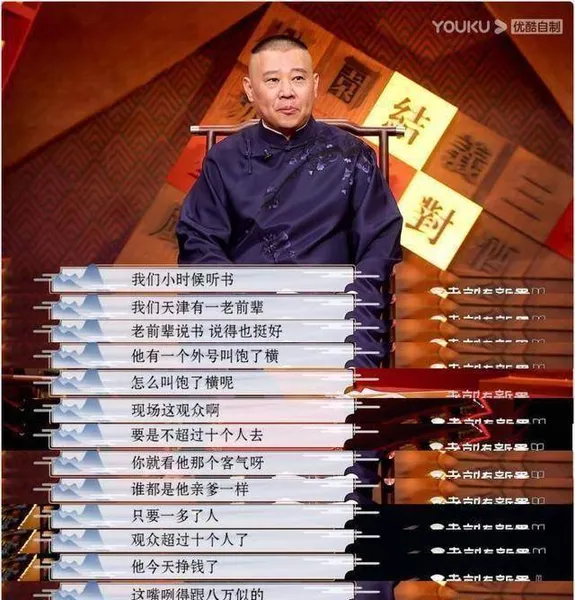

说天津曲艺界有这样一位老前辈,外号是“吃饱了撑的”。

为什么叫饱横呢?

由于之前大家都去听他讲课,若人数不足十人,那老先生态度极好,大家伺候得很周到。

有这么多的人来听,先生赚到了钱,那劲儿又上来了,也没把人管好。

您告诉他先生您辛苦了,我就跟没听到一样。

听到郭德纲的说书还是很有意思的,正文闲话也不少。

假如你是《坑王驾到》的观众,你一定也会喜欢老郭的《新番》。

在节目中,郭德纲自己说和平台签了四本大书,这一次真的不该进“坑”。

每个人都听说过郭德纲的故事吗?与传统的讲故事方式相比,他的讲故事方式更喜欢哪种?