2022华语电影攻克极限挑战,“春节档”寄托全村希望?年度盘点

作者|明明

编辑|袁佳琪

对于电影行业来说,刚刚过去的2022年无疑是艰难的一年。

据国家电影局统计,2022年全国电影总票房为300.67亿元,较上年的470亿元下降约36%。其中,国产片票房255.11亿元,占总票房的84.85%;全年城市影院观影人次7.12亿人次,较2021年的11.67亿人次大幅减少。全国影院总放映人次1.02亿人次,比2021年的1.23亿人次减少2000万人次。《长津湖之水门桥》单部电影累计票房突破40亿元,获得年度票房榜冠军。

跌幅延续至农历新年及元旦档。灯塔专业版数据显示,截至1月2日23:00,今年贺岁档电影票房总计5.55亿元。《阿凡达:水之道》《想见你》和《绝望主夫》分别以2.81亿、1.24亿、1.21亿元的票房成绩占据票房前三,总产出95%票房,同比下降46%(2022年元旦为10.21亿元),是2014年以来的最差成绩。

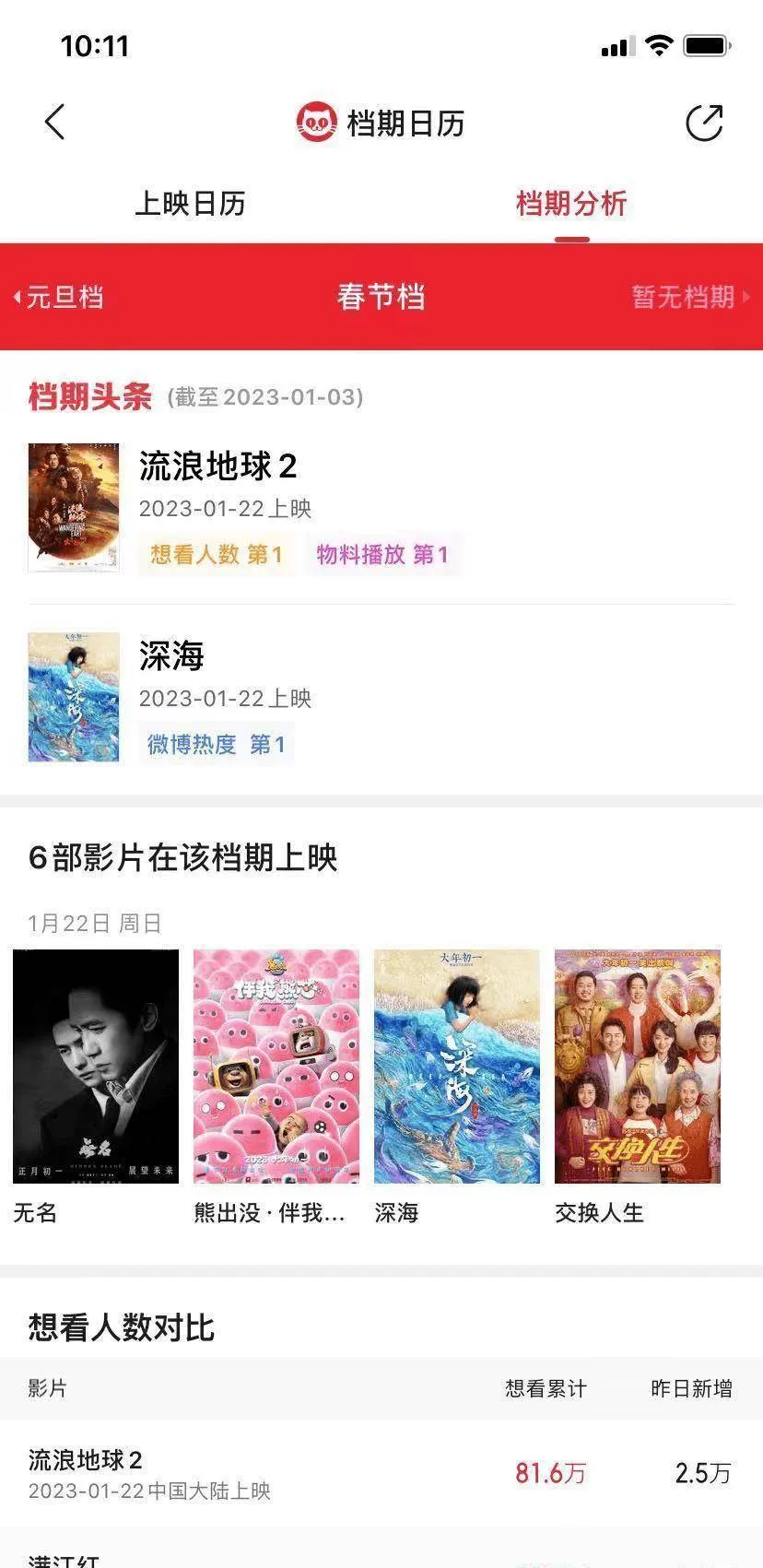

截至今日,已有六部电影定档春节档,包括雷佳音、张小飞主演的家庭喜剧《交换人生》、郭帆执导、吴京刘德华、李雪健主演的《流浪地球2》、张小飞执导的艺谋与沉腾、易烊千玺、张译领衔主演,程《无名》由二导演、梁朝伟、王一博等主演,由《大圣归来》田小鹏执导七年的国漫《大圣归来》,系列IP《熊出没·伴我“熊芯”》。可以预见,在“最强春节档”呼声不断的同时,或将再次迎来“最贵春节档”。春节摆摊能否帮助过去一年失血过多的行业复苏?

内容元素混搭,主旋律有待创新,黑马成惊喜

在过去的一年里,无论是头部影片还是中端影片都出现了大幅下滑。全年共有7部电影票房破10亿。2019年这一数字为15部。拓普数据显示,200-5亿元票房的新片仅有7部,较2021年大幅减少11部,票房占比仅占8.9%。年的整体市场。

马太效应不仅体现在票房向头部影片集中,在国庆、春节等大片云集的重要时期,小片只能集中在冷门时期。

从每年的数据中,不难窥见行业趋势和观众口味的变化。同样体现在主导流派能够一如既往的发挥。从年度票房TOP3来看,《独行月球》《这个杀手不太冷静》占据了两个席位。不难看出,家庭喜剧类型依然是观众假期亲友相聚、线下应酬的主流选择。商业片是唯一的制胜法宝。此外,喜剧片的整体评分也有所提升,毛桃的平均评分从2020年之前的8.4分左右提升至2022年的8.9分。在外部环境压力较大的情况下,具有舒缓、减压功能的喜剧更符合观众主流情感的需求。此前,喜剧电影《哥·你好》享受了一波题材红利,从中秋节开始已经待命40多天,成为国庆档季军。

纵观众多“扛票房”的“百亿演员”,喜剧演员也是主力。在过去的一年里,马丽成为了个人累计票房最高的上升速度最快的喜剧演员。截至目前,马丽自出道以来,个人总票房已接近160亿,是唯一一位个人票房破百亿的华人女演员。

与过去几年一样,主旋律在重要的档期中依然扮演着中流砥柱的角色。春节票号、年票号《水门桥》、国庆票号《万里归途》都是主旋律片。博纳成为前几年主旋律商业片爆发后的最大赢家。

但需要看到的是,时隔三年多,影片的主旋律也开始发生演变和分化。此外,主流叙事需要寻找更多的创新点和突破口。例如,《奇迹·笨小孩》就是一种用家庭元素和现实剧类型包裹主旋律的创新尝试。

国产片一统天下的趋势没有改变,未来几年可能还会如此。2022年,进口片将占全年票房的15%。近日,《阿凡达2》的票房不及预期。博纳影业董事长于冬表示“外国电影不再适合中国观众,他们更喜欢国产片”,引发热议。

这种变化体现在口碑对观众购票行为的带动作用进一步增强,不同内容元素之间的混搭碰撞,为观众带来耳目一新的体验。暑期票王《独行月球》是开心麻花首次挑战“软科幻+喜剧”的“科幻”类型。《明日战记》虽然故事和人物比较粗糙,但对“机甲科幻”类型的探索也颇有创意。

今年的惊喜来自新人《后浪》导演,以及中小成本的黑马影片。刘江江的《平凡英雄》《钢铁意志》撤档清明节,难得一见的丧葬题材、朱一龙的蜕变等引发关注和讨论,喜剧元素包裹的暖核被激发,最终拿下17亿票房成为亚军-up的时间表。而♬上映62天就逆袭过亿,一方面证明了♬的情感营销造爆款的潜力,另一方面也证明了其潜力的文学电影。

内容创新可以说是将整个行业流失的主力观众和年轻观众带回影院的关键。一个明显的趋势是整个电影观众都在“老龄化”。《2022强影之路》白皮书认为,2018年以来,24岁以下年轻观众占比下降10个百分点。与离场的年轻观众相比,40岁及以上的“老”观众增加了近10个百分点。《小美小帅》的短视频解说、剧本杀、密室等新娱乐,真的是第七艺的最大威胁吗?电影自诞生以来,不断吸收其他艺术表现形式,激发出许多内容表现形式。或许,为了寻求长远发展的活力,行业更应该做的是反问自己。

危机与机遇:限额固定,观影人数下降

疫情的阴影始终笼罩着2022年,上半年3-5月,上海、北京等地影院大规模停业,清明和5月1日电影集体撤档。11月又是一波影院关门潮,12月迎来新的冲击。100多天,市场单日票房不足2000万。

全球票房早已突破15亿美元的全球年度票房冠军《阿凡达2》,刚好赶上了国内上映之初的第一波《阳光灿烂》。预期票房一度从25亿下调至9亿左右。直到最近才迎来新的上调,达到15亿左右。

如果票房数字的下降只是暂时的,那么最致命的威胁就是观众可能正在离开影院,观影习惯也在不断被打破。“留影”成为常态,人均观影次数也从2021年的2.3次下降到2.0次(灯塔数据)。而重新培养看电影的习惯,需要反复的积累,绝对不是一部大片就能做到的。

这是一个恶性循环:观影人次下降,最低上映价格上涨,反复停工导致固定成本亏损,影院只能通过提高票价来弥补,但这种“短线淬火”行为带来大约观众进一步流失,观影意愿进一步降低,正如之前《阿凡达2》上映时,引发了一波“高票价争议”,舆论反弹。

与此相应,“敢定档无片”的现象也越来越突出。“片荒”问题早在2020年和2021年就出现了,但到了2022年会更加严重。

2022年上映的电影数量是326部,而2019年到2021年全年上映的电影数量是分别为612、365和697。影片紧缺导致老片“超长待机”,密钥不断延长。

由于疫情、审查等多方面原因,突然撤档、限购成为常态,进一步加剧了片荒,打乱了传统的宣发周期。以往几个月、半年甚至一年的窗口期已经无法重现。年初,《长津湖之水门桥》会提前14天投放春节档,而暑期档会提前10天左右排档。此外,在国庆档的特殊档期中,“礼物”成为优先考虑的第一要素。《长空之王》提前几天在已经定档的情况下撤档,国庆片组突然定档在同一天。《新神榜:杨戬》《想见你》等提前四天预定。相比头部项目的关注度优势,中型项目在公告压缩后受到的影响更大。这给行业带来了“极端宣发”的挑战,呈现出以下趋势:映前宣发周期压缩,导致映后宣发,考验中长期电影制片厂和宣传发行团队的长期营销能力。根据受众的实时口碑,不断调整策略;电影制作方的宣传发行成本降低,更愿意玩轻量化、高转化率的游戏。短视频公示派发已成为行业标准。同时,抖音收购ToB的在线票务平台影拓办,进军电影票业务,或将给毛淘的二分天下带来新的冲击。

内容供给严重不足。一方面,给下游影院带来了直接冲击。“午休”、“看世界杯”等自助的报道不断。据统计,新增影院600余家,同比下降25.3%。同时,预计2022年将有500至700家门店关闭,新增影院数量与关闭门店数量相当。之后,可能会出现一波中小电影制片厂倒闭潮,资源将向头部电影制片厂集中。

根据猫眼研究院《2022中国电影市场数据洞察》的数据,过去一年,46天影院全年开工率不足50%,1/3影院年票房不足百万。2020年以来,年票房3000万以上的影院再次消失。500万以下的影院是票房主力,但今年这些影院的平均上座率也有所下降。2022年,年票房在100万到500万的影院贡献了年票房的一半,这意味着行业根基也动摇了。

另一方面,它也反过来影响上游的生产过程。2022年前三季度财报显示,21家影视上市公司净利润合计约为-8.38亿元,同比下降134.58%。其中,万达电影“领跌”,净利润亏损5.33亿元,同比下降283.47%。转战剧集自救,成为大部分电影公司的选择。

当然,希望并没有完全消失。今年5月1日院线多部大片撤档,只上映了《我是真的讨厌异地恋》等中小档新片。此外,北京、上海等地影院停业,全国影院开工率不足70%。档期近3亿元的最终票房顶住了压力,相当于外界预期的1.5亿元票房的两倍。这一现象表明,观众的观影需求依然存在。

近两年,作为全球最大市场的中国电影市场经受住疫情考验,连续两年蝉联全球票房冠军,足以证明中国电影具有强大的内生韧性。疫情防控措施的优化调整,也意味着过去三年屡屡停业的影院将成为历史,行业将逐步复苏。新的一年,虽然产能下滑等遗留问题依然存在,但不少从业者确实认为,触底反弹的至暗时刻已经过去。