最大胆的女性电影,来自最大胆的女导演(中)

文丨刘起

(本文曾发表于《虹膜》电子杂志。)

《罗曼史》同样是通过一个无法满足欲望的女性来指责父权制社会中不平等的两性关系。在传统的性关系中被放置在从属位置的女性不能有过多的欲望,否则就会被当做是 「荡妇」,而在主流叙事电影中,这些用性引诱男人的「荡妇」的欲望是一种毁灭性的力量,往往将故事带向一个悲剧结尾。

《罗曼史》(1999)

《罗曼史》的女主角玛丽像堂吉诃德一样,挥舞着她的性欲,对男权社会的性机制开战。性冒险是她内心的罗曼史,是她探索自身欲望的身体实践。她受尽欲望的折磨,流连在酒吧或街角寻觅露水之欢,但是,这些性冒险似乎无法解决她的困惑,当她回到家中面对冷漠的男友,依然感觉到身体强烈的匮乏,这种匮乏又再一次将她推向陌生人。

《罗曼史》确实提供了一些对于女性性欲问题的富于挑战性的洞见,比如女性可以是欲望主体、女性有性的自主权并以此来解决自己的性欲。

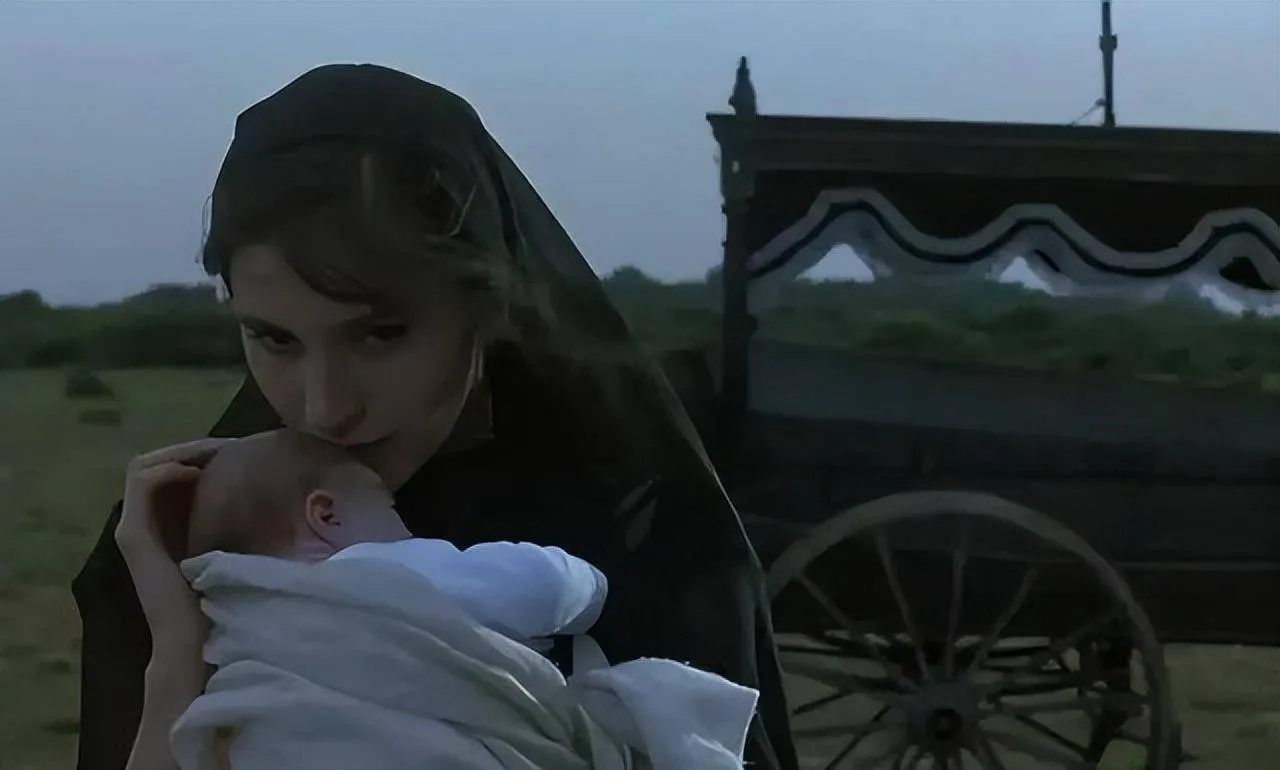

但是,我认为布雷亚在这部电影中对于女性欲望的表述,只是抛出了一个问题,而不是给出答案。影片有一个含义模糊的结尾——玛丽杀死男友,生下孩子,并给孩子起了男友的名字,在男友葬礼上,穿着一袭黑色长裙的玛丽抱着孩子,面对镜头,似乎她的欲望终于得到了救赎。

因此,影片依然存在一些并未解决的关键性问题:作为欲望主体的玛丽要求男友满足她的欲望、并随意支配自己的身体跟别人上床,这就意味着她反转了男性与女性的权力关系吗?她最终建立起了女性的主体性吗?这些问题也许要留待《穿越情欲海》及之后的影片来解决。

无论我们看过布雷亚电影后的感受是什么——赞同或反对、欣赏或厌恶,可以肯定这些电影绝不只是对性的滥用,因为它们大大拓展了关于女性的性欲和幻想的复杂性的认识。通过她的这种挑战,特定的意识形态建构——即女性的性欲主要是为男性的性欲服务——不再可能了。

为了建构女性的主体性,布雷亚电影中的女性角色被刻意放置在中心的位置。在人物关系的设置上,女性主动而男性被动。《罗曼史》《姐妹情色》《睡美人》等,都是从女性的视角来讲述的,《地狱解剖》《穿越情欲海》虽然是在表现男性与女性的关系,但在故事中女性处于绝对主导的位置。

在视觉关系的建构层面,当强调女性的主体性时,传统的两性位置就被颠倒了。女性是主体,男性是客体。作为客体的男性必然是被动的、去主体化的,他也因此成为被欲望的客体。

《罗曼史》的第一个镜头,是英俊的男主角保罗面对镜头的脸部特写,并且,保罗是化了妆的,这是一个长时间凝视的镜头。接着,是玛丽在前景处转头看景深处的保罗,女性是凝视行为的主体。

《穿越情欲海》中三十二岁的中年女人偶遇十六岁的男孩,在他们刚认识一起吃饭的段落中,女人一直毫无顾忌地盯着男孩的脸,这个凝视使男孩被客体化了。他成为被欣赏、被消费、被监视的对象,这种观看的行为也使女性成为掌握主动权的一方。

《穿越情欲海》(2001)

即便在《地狱解剖》中,女人是被看的一方,但男人的观看行为是由女性控制的(女性付钱让男性来观看她),而且在男性观看的过程中,女性也在观看他、指挥他,女性依然成为绝对的主体。《地狱解剖》是虐恋关系(S/M)的巧妙改写,要求被观看的女性,最后通过她的身体促使男主人公抛弃冷酷无情的大男子姿态,并且找到了「情感丰富的自我」。

《地狱解剖》(2004)

这种以女性为中心的叙事方式也体现在布雷亚电影中的两性位置上。两性的性别位置首先是一种权力建构,是社会性与文化性的。

从《穿越情欲海》开始,布雷亚电影中的两性位置取代了对女性欲望的探讨,成为一个显性的主题。现实中女性的从属位置,清晰地暴露了性别意识形态在历史过程中被施加的太多强制暴力。

布雷亚电影中,女性在两性关系中的主导位置是对父权的一次暴力夺权。

《穿越情欲海》中,中年女性引诱男孩,使男孩不能自拔,最终又冷漠地抛弃了男孩。女性心智成熟、事业有成、有钱,男孩幼稚单纯、对前途一片迷茫、没有经济基础,这样的社会身份设定也决定了他们在感情中的关系是不对等的。

《性喜剧》中,女导演更是处于一个绝对强势的控制者位置,她与当演员的男友相比,无论在两性关系或社会关系上,都处于一个绝对主导的位置,同时她作为导演,也能控制其他人。这些电影探讨了两性个体间的互动与既定的社会秩序之间形成了怎样的张力关系。

《性喜剧》(2002)

这种女性主导的位置,其实在《罗曼史》中已初见端倪。玛丽虽然一直是匮乏的,渴望保罗和她上床,这也使她在与保罗的关系中处于被动的位置。但当这种欲望最终无法得到满足时,玛丽杀死了保罗,并给他们的孩子起了与保罗相同的名字。而命名这一行为本身就是一种带有强烈指认性的方式,是一种占有、一种控制。

到了《睡美人》中,女性更是成为一个拯救者。布雷亚通过对童话进行拼接与挪用,来达成对传统童话叙事中父权话语的解构。在童话《睡美人》中,公主是一个被王子唤醒、拯救的对象。

《睡美人》(2010)

而布雷亚的改编则在睡美人的梦境中加入《冰雪女王》的故事,《冰雪女王》中的女性是一个拯救者,她像所有神话故事中的男性英雄一样,历经艰难险阻去拯救被女巫抢夺走的男性。

因此,这部电影中的女性在等待拯救者的过程中,反而成为那个男性唤醒者的拯救者。所以,我们就不难理解,为何在拍了那么多惊世骇俗的电影后,布雷亚会转去拍摄童话故事。

凯瑟琳·布雷亚电影中的色情元素一直是她备受争议的重要原因。但我认为,布雷亚的电影是反色情的,更确切的说法是,一种反男权色情电影的女权色情电影,是对男性色情电影的解构。

就像布雷亚自己说的:「一般的色情导演,通常都将性当作一种只属于性器官的机械动作予以呈现。事实上,性是一个变形和思考他者的空间,是对绝对的一种欲望。因此在电影中表现性是非常重要的,不要将性让给色情工业。」

虽然布雷亚的目标是将性从男性主导的色情工业中抢夺过来,并建构一种女性主义的色情书写,但她所遭遇最严厉批判,恰恰来自于她对色情的呈现。由于父权主导的色情电影早已建立了一整套包含权力关系的关于性的编码,长期以来,女性被观看的位置已经根深蒂固了。因此不仅是父权意识形态主导的主流社会斥责她,保守的女性主义者也批判她作品中的色情,因为色情会将女性的身体变成被消费的符号。

为了简单说明色情在布雷亚电影中的合理性,我想借用电影理论界中对色情电影支持一派的观点,他们认为,色情赋予多样化的性欲群体以更大的可见性,有助于促成更多宽容和理解。

色情使「少数或从属性别身份的确证和巩固」成为可能。以女性和男同性恋者为表现对象的色情,可以用来表达他们各自的性欲是有意义的、主体化而非客体化的。所以既然布雷亚要表现女性的性欲望,色情的使用就成为自然而然的了。

(待续)