喜剧电影有何特征?通过导演塔蒂的作品来看喜剧背后的意义

喜剧电影的历史几乎与电影的历史一样长。

从电影作为一种新兴媒介被人们所接受的时刻开始,因娱乐属性的需要,喜剧成为了最被观众推崇的电影类型之一。

《水浇园丁》至今,喜剧电影创造出的经济价值在世界范围内都有着不可忽视的地位。

1910年左右,麦克斯·林戴更是因喜剧电影成为世界上第一位国际电影明星。在当时,特技、追逐打闹、恶作剧还是喜剧电影的主流,第一次世界大战之前,法国的电影中,喜剧就占到一半之多。

喜剧电影有何特征?

用文字来定义喜剧的不同艺术形式绝非易事,因为艺术主体性常常与个人情感和解释发生冲突。此外,幽默的短暂性和高度个人化的特点使得任何幽默情境的本质都难以界定,一旦界定,就会失去许多魅力。

如果说在古典喜剧美学中统一基调是一种规律的话,那么在电影中却相当少见。在任何投射到银幕上的人际关系中,电影叙事大多受制于与“他者”的关系所要求的复杂性和自发性。

喜剧电影应该被视为电影类型的一部分,还是仅仅是一种处理故事的模式?

显然,喜剧的常规通常不是肤浅地引人发笑,讽刺和戏仿,喜剧对抗的是贪婪者、势力者、甚至还有被异化的社会文明,这也是一种严肃的思考。作为一种解压的方式,几乎没有观众不喜欢笑,所以类型喜剧,通常都有其庞大的受众群体,这是类型维持生命的根本。

而喜剧还带有讽刺批判的文化属性,它阐释着关于人的真相,喜剧也是群体性的,具有社会性质。

伴随着电影工业规范的发展,喜剧的力量和影响不可小觑。无论是以肢体动作为噱头的视觉喜剧,还是以幽默对话为中心的神经喜剧,欲望永远是喜剧中心人物动作的出发点。

一个普通人,在不具备许多获胜技能和工具的情况下,与无法克服的困难作斗争,且从不放弃希望。

他强调,喜剧是一种阐述人类生活真相的艺术,但结局必须是大获全胜,而且是靠一个看起来不能成功的人,凭借自发的情感,由一个真正的“非英雄”身份完成使命。

大获全胜并不只局限于“一场战役的胜利”,有时主人公在失败中仍然迎来了人生和宿命的转变,结局的基调保持着积极乐观原则。

故事自然是喜剧的核心,喜剧还需要特定的主人公,不一定是一个人,或许是一对夫妻、一群好友,但他们始终都是故事的出发点以及推进情节的动作的发出者。

至此,喜剧类型样式的传统已经有了清晰界定的标准:

1、非英雄的主人公2、讲述不同寻常的故事3、获胜(或虽败犹荣)的结局4、积极(或利己)的动作5、自发情感6、有所隐喻的人物关系喜剧还会在人物关系上面进行巧妙建构。

为了使人物关系之间更为清晰和立体,喜剧世界中多重人物性格以及带有隐喻性质的人物关系可以便于观众及时抽离出固有的情境,察觉到一些巧妙的、更为本质的关联。

有所隐喻的人物关系使不符合人物身份的举动产生滑稽的意味,比如成年人像孩子一样打闹、朋友像恋人一样争吵等等。

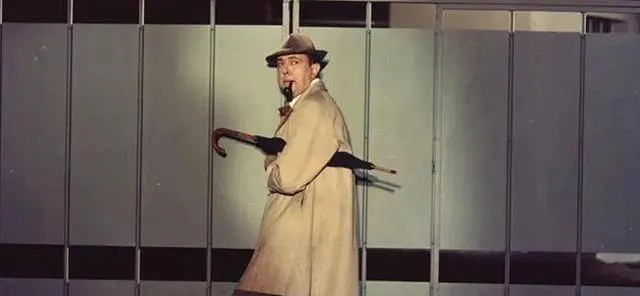

虽然于洛可以算作是非英雄的主人公,但于洛并没有强烈的动机去推动故事的发展。他既非弱者,也不贫穷,没有追求女友的目标,他举手投足之间有上流绅士的风度,虽然工作之路屡屡受挫,但并不为此苦恼。滑稽的肢体动作没有过度夸张,更不过量。

通过导演塔蒂的作品来看喜剧背后的意义。观影结束后也很难将电影概括为一个异想天开的故事,因为叙事并不是其作品的首要目的。因此,塔蒂的喜剧具有一种“非喜剧性”,他处处违背着喜剧的理论与标准,但又不能将他的作品剔除出喜剧的序列。

那么,塔蒂到底是用什么样的手法关联着、反向作用着喜剧,又有哪些与喜剧传统相悖之处呢?