期待已久,一票难求的好片终于上映

今日正式公映的《气球》,将会是近期风格最为独异的一部影片。

本片去年在国内电影节进行首轮放映时,一票难求,映后收获很高的口碑评价,同时,入围第76届威尼斯电影节地平线单元。

荣誉之外,《气球》也是万玛才旦初见大师风采的成熟作品。

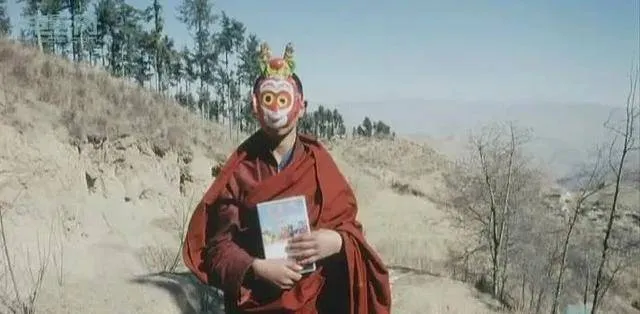

先介绍导演其人,万玛才旦,出生于青海藏地。

成为导演后,拍下的7部长片,清一色以藏区为背景,藏民为故事。

不同于外来视角的审视,他总是去猎奇化展现当地民俗,反而拉近观者与神秘藏区的距离。

被谢飞导演赞为“只有藏人导演才能拍出的真正藏族电影”。

这也注定万玛才旦和他的电影,冷门、小众。

影评人口中,万玛才旦始终是最被低估的国内导演。

与贾樟柯同辈的他,一手扶起“藏地新浪潮”,这些年我们能见到的藏语电影,几乎都有他在背后照拂。

作品也一直保持着稳定的高水准,国内外大小电影节拿奖无数。

这几年创作势头更猛。

由王家卫监制的《撞死了一只羊》,一度冲向金马殿堂,与张艺谋、贾樟柯、姜文、娄烨同台竞争“最佳导演”。

“聚焦藏人生活景况,以黑白影像粗粝质感勾勒出西藏大地的苍凉,更缩影这一代藏族青年的内心迷惘。

在心灵的高原上壮游,以为走得那么远,其实仍踌躇传统原生文化与现代文明间,欲离何曾离,云空未必空。”

用以引述其大部分作品,都不为过。

五年后,《气球》飞至眼前。

更为精致沉稳的影像风格,继续贴行于藏民真实内心活动,只不过它的故事,较之以往,多了不少戏剧性变奏——

一切尴尬,由一个避孕套引发。

主人公达杰的两个小儿子,捡到父亲遗失的避孕套,当作气球耍玩。

达杰发现后又羞又恼,面对老父亲的疑问,他却只能“承认”:那就是气球。

最后两个避孕套被毁,间接导致已经生下三个孩子的母亲卓嘎,再度怀孕。

一方面是家里的经济状况,实在无力抚养新生儿,另一方面则迫于计生政策压力。

原本就打算做结扎的卓嘎,想要堕胎。

与此同时,丈夫达杰听信村里的上师所言,认定卓嘎肚里的孩子,是他死去不久的阿爸转世。

于是,和大儿子江洋一起劝阻卓嘎,两人原本亲密无间的夫妻关系,也产生破裂。

一家人由此陷入难以抉择的困境之中……

这样的故事,或许只能发生在世代信奉“生死轮回”的藏区语境下。

冲突恰好出现于,现实与信仰的紧张关系之间。

相信灵魂会转世回家的藏民,面对不该继续生孕的生存难题,内心开始有了困惑与动摇。

现实对撞信仰,现代对撞传统,文明对撞原始,诸如此类的主题,常见于万玛才旦的每一部作品中。

处女作《静静的嘛呢石》,镜头对准一个小喇嘛,回家过年期间,他沉迷上电视机里播的《西游记》,最后甚至不愿再返回寺院,继续修行。

《老狗》中,儿子要将家里的纯种藏獒卖给别人做宠物,却遭到了藏族老人的坚决反对,老人对藏獒的留恋,隐隐带有对藏族传统文化的守护。

万玛才旦电影里的主角,总是在两端拉扯之间,感受到一种混沌的迷惘。

折射出眼下藏区人民,面临城市化、现代化甚至汉化,必然途经的内心迷宫。

到了《气球》,一系列矛盾,升级成法哈蒂在《一次别离》中所构建的,无解且不断上升的生活困局。

《气球》不像万玛才旦的其他影片,改编自他笔下的小说。

故事的剧本,创作于很多年前,而后才形成小说。

关于“气球”的意象灵感,他在北京念电影学院时,就捕捉到,它是尤为适合进入影像的一个符号。

海报上,红色气球化作女人的孕肚。

而电影开头,由避孕套的白色气球,又与之形成对照。

红色代表孕育的希望,白色寓意节育的束缚,红白交染下,生活开始透露悲喜互换的荒诞底色。

影片里文本上的对照,几乎随处可见,藏民家里的羊,成为人类的命运喻体。

一如年轻时性欲高涨的达杰,就像羊群里的种羊,而一只两年多没生小羊羔的母羊,又让卓嘎联想到了自己。

丈夫从羊圈里拖出母羊,准备把它卖掉,嘴里还说着:“不生产的母羊,要来有什么用?”

然而他和卓嘎,在超生罚款的政策压力下,不也成为逐渐失去生育权的生产机器?

原本选择最为被动的卓嘎,成为家里第一个产生反抗想法的人。

她同样信仰灵魂转世之说,但站在生存的天平上,不禁开始怀疑上师真言的可信度。

尽管是出于生计考虑,才决定打掉孩子。

当听到卫生所女医生的劝解——“咱们女人生下来,又不是只为生孩子。”“现在已经不像以前了。”

卓嘎的内心,很难说没有一丝自我意识的觉醒。

卓嘎绝望于自己的身体,以及未来的生活,都将背负生育的“枷锁”,开始羡慕深受情伤而出家远离俗世的妹妹。

在此之前,她又为了阻止妹妹和旧情人见面,不惜烧书、撒谎,让两人多年的误会,继续成为彼此解不开的心结。

生活似一张密不透风的网,没有放过任何一个人。

受害者也会是同谋者。

在万玛才旦过去的作品中,甚少花费笔墨刻画女性形象,《气球》中大量的戏份,却集中在卓嘎身上。

无意之间,这个创作于十年前的故事,赶上了当下的女性主义热潮。

不过面向卓嘎的挣扎,电影并没有打算给她一条出路,始终保持观察视角的冷静克制,生活本该如此。

万玛才旦的电影,沿用文学性的工整。

手持摄影、艺术构图,《气球》考究的摄影,将藏区大地粗野的壮美,尽收在镜头中。

一段关于阿爸转世轮回的长镜头,拥有引人入梦的魔力,成为今年大银幕上,最难忘的高光画面。

可以说,在吕野松的摄影加持下,万玛才旦在追求自己的美学风格上,又进一步。

影片结尾,再次出现两只红气球。

一个被扎破,另一个远远飞向高空。

所有角色都抬头,望着腾空而起的“希望”,若有所思。

没有人知道,它会飞向哪里,又能飞得多高。

如此辽阔的土地上,没有一个灵魂是自由的。