我看电影《八佰》

毫无疑问,电影《八佰》是现阶段华语电影中规格最高质量最好的战争片,无论是规模上,还是场面、立意、节奏等作为一部电影的整体表现上,《八佰》都做到了华语战争片能做到的最好。

作为一名中国人,在我们的成长历程里一定有过这样的体验:凡国产战争片,大多数总逃不开被浪漫化或魔幻化的艺术处理。两军对阵,我军总是伟光正,敌军则都是妖魔鬼怪,一场战争打下来如同升级打怪,没有一个人的流血会让人害怕,没有一个人的死去会让人思考。我们在战争片中总是歌颂一群人,丑化一群人,“手撕鬼子”便是这种套路里的畸形产物。很显然,《八佰》并非这样的片子,而是更多聚焦到了“战争”这个机器下“人”的存在,以及“人”的情绪和信念。

相信每一个看完《八佰》的观众,对电影的最直观印象,便是片中所涉及的角色非常之多,首先是与日军对垒的国军队伍,电影着重描写了一批杂牌逃兵,贪生怕死的新兵蛋子,只会纸上谈兵的瓜怂,精明又胆小的文书兵等等,还有谢晋元麾下一众勇猛战士,或运筹帷幄,或视死如归,或心怀乡土,而主线故事以外,战争的看客里,学生,赌客,黑帮,戏子,主妇,政客,各行各业均有点缀,大大小小几十个角色,最后组成一部注定好了的悲惨故事。

电影《八佰》的故事来自真实历史的演义,1937年,日军发动侵华战争,不多久后便从东北一路打到上海,国军节节败退,淞沪会战后,元气大伤的国军撤出上海,只留守了部分士兵,他们退守闸北区的四方仓库,抵抗日军。四方仓库背靠苏州河,对岸便是租界,日军有所忌惮,不敢动用重兵器,只得一次次强攻,谢晋元所领导的400余士兵以少敌多,多次逼退日军,负隅顽抗的精神在当时鼓舞了不少国人。为了迷惑对手,谢晋元对外宣称,四方仓库驻守将士八百人,史称八佰壮士。

电影的故事框架基本对应历史,只是电影更聚焦八佰壮士抵御日军的具体细节,而并没有过多讲述整个事件的来龙去脉,以及在具体战争描写上,《八佰》也做了不少艺术化处理,譬如电影里一群士兵誓死保卫竖立的青天白日旗,从高楼一跳而下视死如归的人肉炸弹一个又一个,以及拼死护送电话线,士兵们最后集中撤退等桥段,多少都在历史基础上有所夸张或改写。

历史上的四方仓库保卫战其实是一出彻头彻尾的表演战,国军撤退上海,八佰壮士的留守,并非真的为了抗敌,而是作为蒋政府向国际社会求助的一场“直播”,他们越惨烈,政客的故事则越好说。所谓八佰壮士,从头到尾都是任人摆布的棋子,去与留,都不过是政客的一句话,历史上的谢晋元及其八佰壮士,四方仓库翼展之后,后来的命运何其悲惨,被逮捕、扣留、暗杀、流放、客死他乡。

电影《八佰》尽管片长近两个半小时,但故事体量并不大,片子主要烘托着两岸的天壤之别,一边歌舞升平,一边枪林弹雨,八佰壮士在这边岸上与日军生死搏斗,那边岸上的看客,从隔岸观火到逐渐变化,最后意识到这场战斗与自身息息相关,很显然,电影有意识地将四方仓库这八佰壮士的斗争升华,赋予了其激发同胞觉醒的历史意义。

对于历史上的八佰壮士,抑或四方仓库这场本不该存在的表演战,历史学家们总有各自的观点和评价,但谢晋元及其带领的400余战士,是值得尊敬的英雄,这是无可辩驳的事实,在电影《八佰》里,这也是最直观可感受到的表达。

当然《八佰》绝非尽善尽美,事实上有着不少问题,譬如角色其实过多,苏州河对岸的看客群像不少,但基本都承载着导演心中相似的表达,譬如电影最后的高潮戏,一队人马前去与日军厮杀,大部队则有序撤退,很明显最后将是两条线索的混剪段落,然呈现的却只有撤退一条线,小队人马所有角色都没了最终交代,至于是否与过审有关,就不得而知了。

和管虎此前的许多片子一样,《八佰》还是有不少意象表达,赵子龙长坂坡七进七出,脱缰的白马苏州河畔自由飞奔,舞台上的京剧演员唱着英雄故事,皮影戏里仍是三国佳话,一遍一遍历史回望,古今印照之下,尽是八佰壮士不死不屈的精神。

向历史致敬,向八佰致敬。

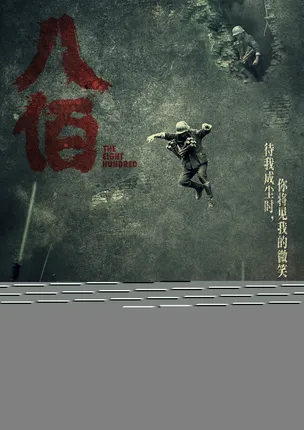

题图:《八佰》剧照

来自淘票票媒体号:突突