《阳光普照》:过度关注和完全忽略对孩子都是一种致命伤害

海泽曾经说过,有了阴影,光明才能更耀眼。

《阳光普照》豆瓣评分8.4,这部电影在第56届台湾电影金马奖上斩获了5项大奖,其中包括最佳剧情长片奖。

剧情并不复杂,一个普通的家庭, 两个儿子,大儿子阿豪非常优秀,小儿子阿和叛逆。在父亲眼里,只有大儿子阿豪,完全忽视了小儿子的存在。当别人问他几个孩子时,他总说:“一个。”

当小儿子阿和犯罪后,妻子想让他去求人,他却冷漠地说:“把他关到死吧!”可就是这样一个对小儿子冷漠的父亲最后却为阿和杀了人。而看似充满光环的阿豪却意外选择了自杀。

海明威说:“只有阳光而无阴影,只有欢乐而无痛苦,那就不是人生。在人生清醒的时刻,在哀痛和伤心的阴影之下,人们离真实的自我最接近。”

活在父母或别人期待中的阿豪一直是乖孩子的代表,高大帅气听话,他一直活在别人的世界里,而唯独没有了自己。

他在阳光下努力绽放,丝毫不敢懈怠和偷懒,他不停地燃烧,直到燃尽了自己,直到生命之花慢慢萎缩、凋零。

他从楼上跳下来之前,还把一切收拾得非常妥当,在他的世界里,“不给任何人添麻烦”是其人生的信条,哪怕死亡。

两个孩子,一个完全暴露在阳光下,一个生活在阴影里:圣母型人格的阿豪和叛逆型人格的阿和

生活中有些人会将大部分时间和精力都花在亲人、朋友身上,对素不相识的陌生人也会有求必应,而且一旦不这样做,就会感到很内疚,仿佛经受了一场“可爱的诅咒”。

他们凡事都优先考虑别人的利益,结果帮助了别人,却让自己陷入崩溃的边缘。

心理学家把这些始终把友善待人作为唯一行为准则并因此受尽委屈的人称为“圣母型人格”。

圣母型人格的人总是一味讨好别人,不懂得拒绝,他们总是为别人而活,却恰恰忽视自己内心的需求。

影片中的阿豪便是这种类型的人,他是父母眼中“全家的希望”, 在父母和老师眼里,他光芒万丈,父亲一直觉得他就该上医学院,从来没有问过阿豪的感受。

这种有条件的爱让阿豪处处想讨好别人,尤其是父母,从而养成了讨好型人格。

为了能满足父亲的期望考上医学院,他甚至放弃了录取,选择复读一年,虽然他不情愿,但为了让父母满足,他宁可选择妥协。

他小心翼翼地维系着这个支离破碎的家,弟弟阿和所带来的种种麻烦,他觉得自己有责任去解决。他可以带着阿和未过门的女友去医院查体,可以带着她去监狱看阿和,他处处替别人考虑,而唯独忘了自己。

当他疲惫不堪想找个阴影来躲避一下时,发现偌大的世界,竟然没有他躲避的阴影。

终于有一天,他坚持不住了,他给喜欢的女孩晓贞发了一条信息:这个世界,最公平的是太阳。前几天我们去了动物园,动物们都设法找个阴影躲起来,但我环顾四周,只有阳光,24小时从不间断,明亮温暖,阳光普照。

发完这个信息后,他选择了通过死亡来寻找庇护与解脱。阿豪的悲剧告诉我们,每个人都有选择爱自己的权利,父母不能将自己所有的希望寄托在一个孩子身上。

唯有自己先活成一束光,才能真正照亮别人。

与阿豪相反,从小阿和就活在了父亲的完全忽略与哥哥光环的阴影里。

在父亲眼里,阿和是不争气的,是不存在的,无论是别人问起父亲有几个孩子时,父亲的回答,还是当阿和犯错后,父亲希望他一直被关在辅助院里的愤怒。

与优秀的哥哥相比,阿和始终活得黯然无光。父亲的偏心,让他选择自暴自弃,选择用另一种极端的方式来保护自己。

父母可能永远不知道阿和是从什么时候开始叛逆的,他是否受过欺负,内心是否受过伤,父母可能完全忽略。

从剧中可以看出,阿和并不是冷酷无情、无恶不作的坏小孩,他内心也有柔软的角落。哪怕是让菜头替自己出气,也只是想吓吓“黑轮”,没想到菜头进门就砍掉了对方的手,才酿成悲剧。

在影片结尾,当他用自行车载着母亲行走在阳光下时,他的眼神是那样柔和,母亲和孩子有说有笑,这才是一个孩子需要的最朴实的温暖。

《司马光砸缸》诡秘故事的隐喻

在这部影片中,有一个经典而诡异的镜头,那便是《司马光砸缸》的故事。

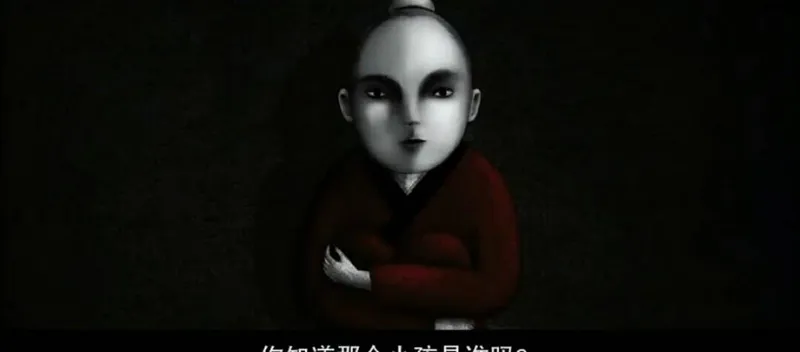

故事采用动画的形式来呈现,司马缸砸缸救小孩的故事被改编为几个小孩一起捉迷藏,在司马光找到所有小朋友后,突然说少一个小朋友。

当其他小朋友确定没有人缺失时,司马光坚持说少了一个人。

小朋友们只好陪他一起去找,最后终于在一棵大树下找到了一口大缸,当司马光用石头砸破水缸时,诡异的是水缸内没有水,只有一个躲在暗处的小男孩。

司马光拿起石头砸过去

躲在缸内的小男孩

整个故事画面以黑白为主,只有司马光的衣服是红色的,此处的司马光很显然便是阿豪自己。

而那个躲在缸内阴影处的小男孩便是阿豪,当他向晓贞讲述这个故事时,他的内心就已经千疮百孔了,他多么渴望找一个地方安放自己内心的痛苦,可惜他一直没有找到属于自己的“水缸”。

影片采用独特的动画形式,显示了阿豪内心的绝望和无助,而让他无法躲藏的原因便是家人和老师无处不在的期望和注意力。

而父亲每年送给他的那本印着“把握时间,掌握方向”则成了困住他的紧箍咒,他之所以将这些寄托着父亲所有爱与希望的笔记本束之高阁,也是一种无声的反抗。

阳光打在笔记本上,闪着刺眼的光芒

圣母型人格的他只能允许接受,允许自己时刻发光,他只能借助了故事来表达自己被囚禁的内心世界,可惜没有人能看出来,直到最后,他完全崩溃。

这个动画故事让本来戏份不多的阿豪形象变得更加立体可感,同时也为后面阿豪的死做了很好的铺垫,使整部电影情节更加完整,并让人感觉真实可信,所以此处是一处非常精彩的伏笔。

光线与色调的调配与暗喻

光与影贯穿影片始终,导演在影片中将光与影处理得恰到好处。

太阳由暗到明,又由明到暗,一直很好地暗示着剧情的转变与发展,街道、树荫、山峦等都在光的打照下变换着或明或暗的色彩,如波澜起伏的剧情与剧中人物变幻的内心世界。

阿豪去监狱探望阿和时,阳光透过窄小的窗子打在阿和的头顶上,阴暗与光明变幻着色彩,此时的阳光又何尝不是阿和对于光明的渴望。

影片中每当事情陷入绝境时,总有那么一缕阳光划破黑暗,带来光明,哪怕光线并不明亮,但那毕竟可以给绝望的生活带来一丝希望。

影片的巧妙之处还在于光与影的对比恰恰是阿豪与阿和的对比。阿豪处处在阳光下无处可逃,而阿和则被忽略在阴影里无处可去。

阿豪如阳光般耀眼,高大帅气、学习优异,照亮着家人和老师,但他脸上偶尔也会闪过一丝忧郁,只是没人看到。

而阿和只能躲在阳光下的阴影里,挣扎与堕落,他的脸上几乎没有什么表情,有的只是阴郁和冷酷,但他同样渴望阳光的照耀,渴望父母的认可,出狱后的他积极面对生活,脸上也渐渐多了一丝柔和与温暖。

光与影的和谐与调配为这部电影增添了很多独特的艺术魅力,让电影看起来更真实可感,同时也恰到好处地烘托了主题。

一半阳光,一半阴影

尤其是影片结尾,阳光在树影间影影绰绰,一半阳光,一半阴影,这不就是真实的生活吗?

总结:

与孩子朝夕相处的父母总以为很了解自己的孩子,其实他们或许不知道,一切有条件的爱都不是真爱,只会给孩子更多的负担。而对孩子的完全忽略更是对孩子的一种漠视与伤害。

正如本剧导演钟孟宏所说:“我们永远没办法看出人的内心,纵使亲近如父母,却也是没办法完全了解孩子。”

这部电影或许想告诉我们,每一个孩子都是一个有生命与思想的独立个体,请尊重每一个孩子,尊重他们的内心世界,不要剥夺他们选择爱自己的权利。

正如看起来完美的阿豪,也需要阴影来栖息,也需要活成自己的样子,而不是父母的唯一。完美如阿豪者,尚且需要阴影来躲避,而从小被父母完全忽略的阿和又何尝不需要更多的阳光和温暖呢?

而父母很多时候,关注的只是孩子的表象与自己的内心感受,而不是孩子的真正需求。

或许只有站在树荫下,才最懂得阳光的公平,因为那里有可供阳光穿透的缝隙,让人喘息的绿荫。

非常喜欢电影结尾母亲坐在阿和自行车后座上的画面,阳光透过树影斑驳地打在母子二人身上,小小的光斑欢欣跳跃着,生活依然继续,虽然遍体鳞伤,但也会在幸福中透着温暖的丝丝缕缕的光芒。

这幅画面久久定格在我的心中,小时候,你载着我流浪,长到后,我载着你飞翔,这才是亲情中最美的姿态,相互关爱,共同成长,亲情如溪水般静静流淌,悠远而绵长。