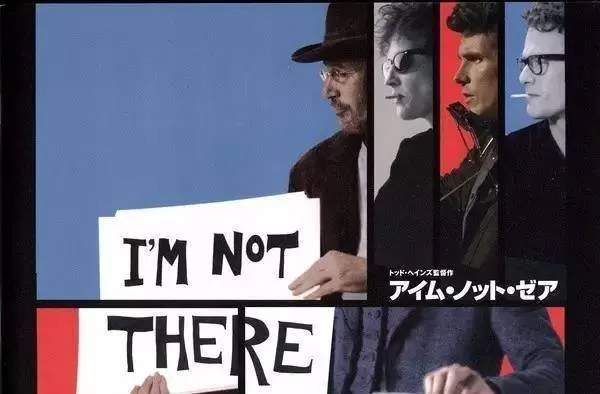

Bob Dylan传记片《我不在那儿》:大众喜好有时就是法西斯主义

在这部关于鲍勃·迪伦生平的传记电影中,将分别由六位演员扮演鲍勃·迪伦,分别演绎鲍勃在不同时代的生活故事和音乐经历。

该片讲述了鲍勃·迪伦早期作为民谣歌手艰苦奋斗的生活,和1960年代初成形的国外民歌界的英雄和知识分子,具有争议的摇滚转型、摩托车意外事故还有后来从公众视线里销声匿迹的隐退,近年来工作重心不放在录制唱片而是举行巡回演唱会上,如名为“永不停止的巡演”等。 每一段故事都表现了迪伦活泼善变的性格特征中的一个方面,影片也采取不同的方式来拍摄每个故事,分别用不同的主题与之相匹配:Woody (马库斯·卡尔·富兰克林饰)一个11岁的黑皮肤男孩,总是在奔跑中;Robbie(本·威士肖饰)一个潇洒倜傥的创作歌手,总是在路上;Jude (凯特·布兰切特饰)年轻的雌雄同体的摇滚巨星;John/Jack (克里斯汀·贝尔饰)一位重新找到自己、传递福音的民谣偶像;Billy (理查·基尔饰)大名鼎鼎的不法之徒,一个活着的奇迹但正在渐渐老去。

有时候,大众的喜好就是一种法西斯主义。

当一群人以同样的仰望的角度在看着你如何成长时,都在你的不知不觉之间,被划上了一个前提,这个前提是强制的、盖帽的以及形而上的皇权——你的一切都必须满足他们对于你的期待,那些标签、特征以及特性。

成名是尤其悲观的经历,对于大多数的成功艺术家来说,都经历过成功后的迷失。John Lennon在影响力和名气之中死在了刺杀的枪声中,Joe Strummer几乎在反抗中被愤怒所毁灭,毁灭了自由之梦,Bono在巨大的商业浪潮和政治力量中,将音乐和斗争划出了明显的界限,并且从此戴上了面具一般的墨镜,将U2推上了商业的舞台。

艺术与艺术家是两个独立的存在,却在去世层面有了个奇妙的结合点。

一个是艺术家已经自然去世,而在精神影响和艺术作品的流传中,却又是永生的;另一个是绝对性质的死,他们的艺术态度和理念在时间的冲刷中遭到了彻底的毁灭以及根除,而自然生命却生活的越来越幸福。

有幸,Bob Dylan属于还生存健在的艺术家,他的音乐和诗歌也一样。

必须得承认,《I'm Not There》这部电影是我看过的最难的电影之一,因为将Bob Dylan解剖成四个人,又分别将这四个人独立角色化以及共同强调与放大四个人的思想和生活轨迹,就难免会重心模糊,让人看到一半的时候也摸不着头脑。

所以必须在看过Bob的传记以及生平的纪录片之后,了解到他一生的大事记,才能够在《I'm Not There》中寻找到一些Dylan在现实生活中四种不同精神状态共同伸展,诗人、预言家、表演者、猎人四种符号代表的不同维度的思想价值。

我必须要先知道《No Direcation Home》中Martin Scorsese对于Bob的全新解读,电影中那个具有先验性质的,无声静默的,叛逆的,纯粹跟随自己感觉的Bob Dylan以及《I'm Not There》中的复杂与纵横交错联系在一起,以及在我以往阅读过的文本中,努力的回忆与Bob有关的一切,才能够了解他在坚硬如石头一般的似乎难以穿越的现实世界,如何去强化自己的内在,如何用一种纯粹的没有杂质的意念努力的往下走。

我跟朋友说,了解Bob的一生给我带来了很大程度上的震动,很多人问我,是什么样的震动?

我自己的内在世界尚未建构完成,而Bob的叛逆和义无反顾,对于我来说,在某些方面填补了我尚在犹疑不定的世界观的建构,甚至填补了我在面对生活中大部分的空虚的无所适从感。

没有家的方向,听起来绝望和扭曲后的仿佛立体声从背后扩散一般的窒息与预言,仿佛是在内心中掏出了一块巨大的空隙,严重的情感与精神上的匮乏,以及对于过去、现在与未来的彻底否定。

当我们如Bob一样迷失的时候,当我们也同样寻找不到回家的方向的时候,我们要用什么样的态度和情绪去重新架构起,不再是像生命轮回一般的精神世界?

本文为一点号作者原创,未经授权不得转载