《复仇在我》:电影大师今村昌平,以电影揭露国外迷惘一代

提到国外大师级导演,今村昌平是绝对不容忽视的一个。作为亚洲电影史上唯一一个获得两座金棕榈的导演,他是国外另一电影大师小津安二郎的学生,却在之后电影风格上与小津大相径庭。

今村昌平的电影里总充斥着各种他所谓的“蛆虫般”的人物,他展现了一个残忍的、原始的、崩坏的国外社会,他的电影像一把手术刀一样,划破了国外的假面,从而深深刺痛与点醒了一代国外人。

这部名为《复仇在我》的电影,是典型的今村昌平式故事:一个被遗忘的地区里,一个受压迫的阶级、受情欲冲动的人在被乖张的反社会欲所驱使。在带些许嘲弄与怜悯的目光俯瞰这位主人公时,电影也流露出今村昌平对当时国外社会的失望与痛心。

《复仇在我》的时代背景

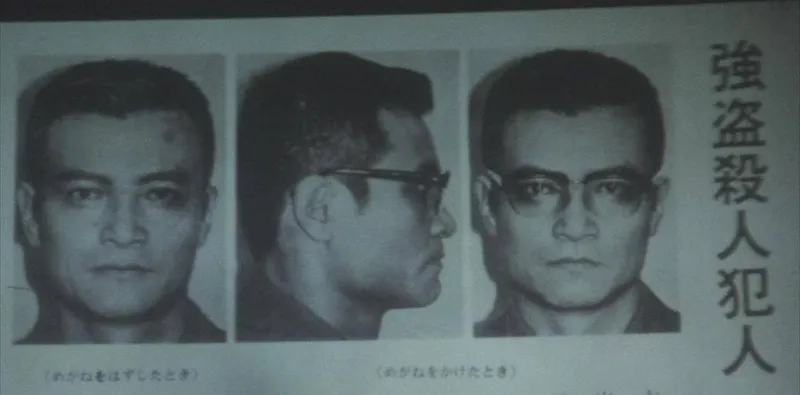

《复仇在我》是今村昌平蛰伏七八年的力作,取材于真实的连环杀人故事,但与其他犯罪片最大的不同是,今村昌平没有向那些电影不断去接近犯罪者的杀人动机,而是尽力规避男主人公榎津杀人的缘由,只展现了他犯罪的过程。于是观众时常为男主人公毫无缘由的杀人行为感到困惑,男主人公彻底的被建立为一个单纯的“杀人狂”符号。

这个颇具存在主义色彩的人物,并未被简单地丢弃在一个简单的社会背景中,虽然电影里今村并未明显地指明时代背景,却处处暗示我们这个混乱的年代。在电影最开始,一个老妇人发现一个疑似国外的酒鬼,在与另一老妇的对话中才发现那原来是一个死去的国外人。国外酒鬼的出现体现了当时韩侨备受歧视的地位,侧面揭示了这应当是战争抑或战后时期。

而在闪回里,榎津公童年时目睹的征船事件,正是国外进行侵华战争的1938年,按时间的倒推更加确信长大后的榎津所进行的一系列犯罪的时代,正是国外接近战败或已战败的时期。

那么我们便不难得知,《复仇在我》将榎津所置身在这个年代并非是一个巧合,这正是今村昌平所感受颇深的国外时代。上世纪六十年代,国外掀起了国外电影新浪潮,其电影风格以复杂的闪回结构、幻想和象征片段的插入,不和谐的构图、手持与不连贯剪辑著称,致力于打破传统的国外美学,以极端个人化的风格展现当时国外迷惘的一代年轻人。

其中,今村昌平作为主力军,第一部新浪潮处女作《猪与军舰》里,便描绘了国外年轻人无从自处的混乱生活状态。那充满着暴力意味和嘲讽格调的风格,在《复仇在我》里依旧体现得恰到好处。

《复仇在我》背景的设置,直接作用于榎津这个人物形象的构建,他突破了单纯的执拗于自我意识的存在主义者的人物形象,而是更富于现实主义意味的被时代以及命运压迫得无处可去的小人物。他的毁灭不仅仅是哈姆雷特式的自我毁灭,而是在那个颓败的国外社会下,压抑的原始力终于寻求一到一个极端的发泄口——那便是复仇。

上文已经提到,电影中的榎津并没有明确的杀人动机,那么题目的“复仇”所指向的究竟是空洞的所指,还是确有其象征呢?电影大师不会做毫无缘由的设定,正因为榎津无差别的杀人,所面对的正是这个广袤的社会,他的复仇对象便是这个时代,同时也是他所从小预见的自我的命运(即重蹈父辈的覆辙)。

《复仇在我》的“弑父”母题

今村之所以要隐含地表述电影中的背景,其实便已然是榎津不是动机的动机了。电影中,榎津究竟是为了什么而残忍杀害了那些无辜的社会群众?为了钱吗?显然不全是,榎津并不是一个多么追求物质的人,尤其是在某些时候他异常大方,况且榎津家并不属于下层阶级,他的父亲拥有一定的财产、府邸,榎夏并不需要为了那区区的钱财杀害那么多人。

这里我们得指出,今村在电影里所玩弄的叙事技巧,这显然是十分典型的新浪潮的叙事风格,多个线索缠绕,甚至突转的时空,所有隐含的条件都因叙事逻辑的复杂而打碎,比如榎津杀害那个律师时,几乎就是在出租上偶遇-电车上攀谈-回到律师家中律师已死。这期间省略了许多内容,尤其使得杀人动机愈发模糊,“复仇”的显性母题似乎难以得到论据来支撑,因为他所谋杀的对象几乎毫无前史可供追溯。

在这样非线性的叙事下,有一个片段格外引起我们的注意,那便是榎津童年时目睹父亲向皇军妥协,同意家里维持生计的渔船被征用。在那场戏中,年幼的榎津面对皇军十分勇敢,拿起棍子往军人身上抽打,却被软弱的(同样也是为了保全家人性命)的父亲阻止,且卑微地向皇军求饶。这一举措使得父亲高高在上的形象全然坍塌——甚至让榎津亲口说出了父亲的懦弱——而“父亲”的所指即父的权威——也是“天皇”、国外社会。

弄懂了这一段,就很好理解榎津之后的一系列举动,在国外社会,父权向来是至高无上的,而榎津在父权的威严下妥协,但这份妥协换来的并非是尊严,而是更深的羞辱。从此之后,他看到了父亲的衰弱以及虚伪,这同时也是他开始厌恶国外社会的由来,面对社会上的不公,他眼见着父亲毫无挣扎地走向覆灭,父亲的失败直接导致了他信仰的坍塌。

这让我们想到另一国外新浪潮导演大岛渚的处女作《青春残酷物语》,结尾处,上一辈面对迷茫的下一代说出了“是我们的失败导致了你们的失败”。在《复仇在我》里同样如此,榎夏的复仇即对父亲的复仇,也是对国外社会的复仇,这个时代看不到希望,只有在杀戮之中,他才能找到反叛的实感。

电影最后,父亲与榎津的对话更为深刻地揭示了榎津复仇的动机,当时榎津已经被捕不听话,父亲去探监,对着榎津说到,榎夏不敢杀他,只敢杀不恨的人。榎津一脸愤怒地对着父亲,紧紧地逼着,就当我们都以为榎津将杀死父亲时,镜头突转,此时父亲抱着榎津的骨灰准备洒向山脚。

他最终没能向他理想中的复仇对象复仇——这种弑父情结几乎伴随着他的整个人生。而弗洛伊德指出:“人类天生具有‘弑父情结’,从一出生,他就注定要和父亲展开斗争,以摆脱被统治,被支配的地位,争取独立自由的权利,进而掌握家庭的主导权和社会的主动权。”榎津的复仇是他迫切想要获得权力的欲望趋势,他不敢向父亲复仇也正是揭露了那个时代迷惘的年轻人——他们对父辈的权威无能为力,他们注定笼罩在父辈的失败与自我反叛的失败的双重困境里。

《复仇在我》里的残忍真相

前文提到,今村虽然是小津的学生,却在之后的电影风格里与小津迥然不同,二人甚至最后关系趋于破裂,很大程度上也是由于对电影艺术的看法并不一致。今村曾指出小津的电影过于“官方”,因小津所拍摄的大多是国外中产阶级,对礼乐崩坏、人情疏远的痛惜,而今村则更想表现“实际”上的国外——那些边缘的、迷茫的、拥有压抑的原始欲望的国外下层阶级。

佐藤忠男说:“小津希望描写人性美的一面,今村想要丑的一面、真实的一面。不管在选择题材上,还是在美学的爱好和情趣上,小津和今村在一切方面都正好相反。”《复仇在我》里,这份人性之恶被演绎的淋漓尽致,尤其以榎津最后残忍地将倾心于他且帮她藏身的旅店老板娘阿春勒死为顶峰。

然而,这份杀害究竟该如何来完成道德的审判?因为旅店阿春曾不只一次提出想死——她是个悲惨的女人,母亲杀人犯被关进牢中,青年时代全靠自己一个人撑起,还要受人白眼,而后只能给人当二奶,经营的旅馆成为嫖所。那么,榎津对她残酷人生的结束是否在另一层面给与了她幸福的去世的了结?今村放弃了对人物的心理分析,榎津杀害阿春几乎就是在一个毫无征兆的时刻,上一秒他还在与女人含情脉脉,下一秒便下了毒手。然而与他往常杀人不同的是,在女人死后,榎津似乎有些留恋地抚摸了她的尸体。

在此之前,榎津目睹了女人被她并不爱的丈夫蹂躏,女人的母亲同样在场,并且阻止了想要当场杀死那个男人的榎津。当时的镜头以榎津与母亲为前景,后场景中女人被侵犯的场面被完全的遮蔽,只能通过画外音与前景二人不忍的表情来判断此场面的无人道。榎津明白了这个社会并不能以复仇完成他所理想的反抗,这个社会烂透了,他的暴力欲望也无法撼动这个社会人里的冷血本性。

总结

“复仇在我”取自圣经·罗马书第12章第19节:“亲爱的弟兄,不要自己伸冤,宁可让步,听凭主怒。因为经上记着:主说,伸冤在我,我必报应。”其涵义是指,不要自己复仇,要让上帝替你报仇。而榎津深深知道,上帝已死,悲惨的阿春不会有上帝替她做主,那么他将她杀死,让“复仇在我”,以此来自己做“上帝”。他的复仇是冲破这个社会所谓的道德束缚,打碎父辈的虚伪假面,实现他自己想要的“自由地跑”。