“师傅”还是“师父”?叫错了会没饭吃!

师傅与师父根本就不是一回事,别再叫错了。

曾经看到过一篇网文,写的是冯巩与贾玲的故事。文中,贾玲称冯巩为师傅。

在相声界,有个不成文的规矩,那就是讲究师门出身。要想在相声界有个立足之地,必须得拜师,才能获得“合法”身份。

那么,徒弟称其师到底是该呼为“师傅”,还是“师父”呢?

要想弄清这一点,先还得从“师傅”与“师父”的诞生史说起。

从语言文字发展的角度来看,是先有“师傅”后有“师父”的。起初,“师傅”与“师父”属形异而义同,发展到近代,“师傅”与“师父”才有了较为明确的分工。

历史上的“师傅”,本义即老师。“师傅”一词,早在战国时期就出现了,而且从一开始就是用来指老师的。

《榖梁传》昭公十九年有这样的说法:“羁贯成童,不就师傅,父之罪也。”

这句话的意思是说,年已8岁的儿童,如果还不进学从师,那是父亲的罪过。

自秦汉以来,“师傅”一词又演变为专指帝王之师。其时,朝中出现了一类新职位——太师、太傅、太保及少师、少傅、少保。

太师、太傅、太保为大官加衔,表示恩宠而无实职;而太子太师、太子太傅、太子太保为“东宫三师”,起初他们都是太子的老师,后来也逐渐成为虚衔。

“师傅”就是太师和太傅的合称,意指帝王之师。

当初,“师傅”的身份地位是非常尊贵的,所谓的“身为师傅,贵极人臣”,因为“师傅”的地位太尊、声望太高,这一称呼因此具有了一定的排他性。

从南宋开始,“师傅”的所指逐渐下移,身为平民百姓的老师也可以蒙受此称。

至于用师傅来称呼工、商、戏剧等行业中传授技艺的人,则是清代中后期以后的事情。

20世纪60年代后,工人们在工厂也也开始互称“师傅”。师傅一词就彻底平民化了。

“师父”的称呼,则是到了唐代才出现的。姚思廉的《梁书》中有记载说,高祖德皇后郗徽的祖父郗绍,曾任“宋国子祭酒,领东海王师父”。在《文苑英华》中,“师父”也一再出现。

那时的“师父”和“师傅”相类,既有泛指从事教学工作的老师,如“臣虽驽劣不才,窃服师父之训”;也有特指帝王的老师,如“乘箕入相,就三命而作盐梅;投钓升朝,封四履而称师父”。

唐朝以后,“师父”开始用来专指具有特殊技能的人——身怀绝技的武术家开门授徒,就被徒弟唤作师父。比如,周僮就是岳飞的师父。

元明时期,“师父”往往用作对和尚、道士的尊称。

由于古代为师者一般为男性,故将“师”比作“父”。久而久之“师父”已成固定用词,实际用法并不限于男性。

比如最常见“师父”用词的武侠小说中,授业者无论男女,皆被尊为“师父”,此时如果改用“师傅”反而不甚妥当。

“师父”一词,在感情色彩上要比“师傅”强烈得多。在古代,师父往往自己收养徒弟,弟子住到师父家里,由师父贴钱教养,把徒弟当成家人。所以, 叫错“师傅”与“师父”,会被罚没饭吃的。

即便后来的师徒没有如此亲近的供养关系,但是,在传统观念中, 师与父也具有同等重要意义,因此旧时也使用“父师”一词。虽然师徒之间不一定有那样的约束,但“师父”一词一直沿用至今。

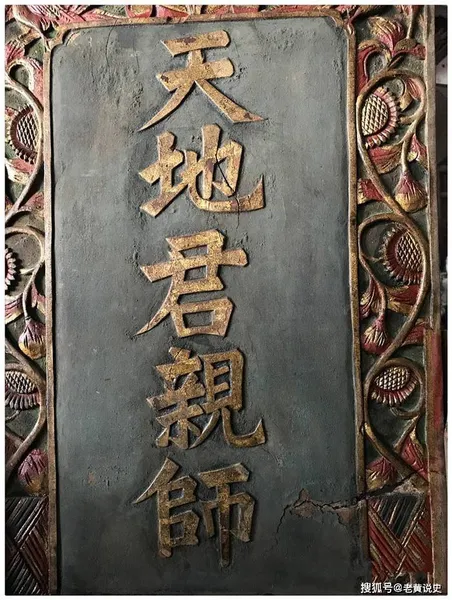

在中国人传统的观念中,老师和父亲是具有同等重要意义的。在传统社会中,“父”具有被仰视、遵从的特殊地位。儒家讲“天地君亲师”,就是将师者的地位等同父母。

正所谓“父生之,师教之”、“一日为师,终身为父”。

“师父”的称呼,在保留了原有的传授知识或技艺的意思之外,还灌注了更多的情感色彩,表现了古人对老师犹如对父亲一样的感情。

所以,无论古今,称呼自己爱戴的老师为“师父”,于理为然,于情洽切。

在现代语境中,“师傅”是对手艺人(从事有技术含量工作的劳动者)的一种尊称。

比如,乡下前些年就称木匠、瓦匠、裁缝、铁匠、篾匠等为师傅,现在城市称公交车、出租车等司机为师傅;另外,大街上问路时,也有称陌生人为师傅的。

“师父”一词,则是对自己有传道授业解惑之恩的人的尊称,感情色彩更浓烈。比如学生对老师、徒弟对师父。

明白了这些,我们就发现,前文所述中,贾玲称呼冯巩应为“师父”而非“师傅”。

(图片来自网络)