原神深念锐意旋步舞第一关怎么过?第一关敲响山岩的鼓点任务图文攻略

原神深念锐意旋步舞第一关怎么过?深念锐意旋步舞活动已经正式开启,今天我们要讨论的是活动第一关敲响山岩的鼓点,想要完成敲响山岩的鼓点任务挑战,那么大家可以来小编这里了解一下过关的技巧,这个任务大家可以使用试用角色[娜维娅]通关,详细的过关流程请多看看下方攻略吧。

原神深念锐意旋步舞第一关攻略

1、进入第一关。

2、点击[朴素 积分倍率×1]。

3、队伍配置:【娜维娅】。

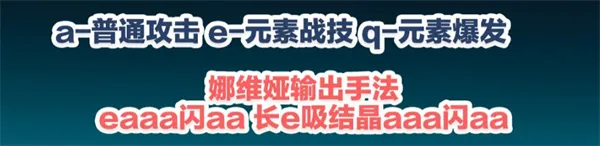

4、娜维娅手法:[长eaaa闪aa - 长e - aaa闪aa - Q],循环即可。

5、第一关中,需要完成15次结晶反应。

6、完成条件,触发【锐意】辅助输出。

7、结束挑战,领取奖励。

原神深念锐意旋步舞第一关敲响山岩的鼓点通关方法就分享到这里,玩家们可以多看看小编带来的任务通关攻略哦。

责任编辑:凌芹莉相关推荐

-

原神深念锐意旋步舞第二天怎么过?深念锐意

原神深念锐意旋步舞第二天怎么过?深念锐意旋步舞第二天通关阵容推荐,步舞,锐意,阵容,推荐,怎么过,丽莎, 原神深念锐意旋步舞第二天怎么过?深念锐意旋步舞活动开启后,每天都会有新的关卡挑战等着大家,今天是活动的第二天,想要完成最新的活动挑战可以多参考下面的攻略,小编会把通关的流程都分享在下方。原神深念锐意旋步舞第二天攻略1.第二天难度选择:朴素、积分倍率x12.第二天第一轮阵容:烟绯+雷神+夏沃蕾(1)剑舞目标要求:对敌人触发15次超载反应(2)烟绯要求:90级武器无...

2025-03-10 01:23:03 -

崩坏星穹铁道游辞巧饰世界任务怎么完成?游

崩坏星穹铁道游辞巧饰世界任务怎么完成?游辞巧饰世界任务攻略,世界任务,世界,崩坏,很简单,任务,对话, 崩坏星穹铁道游辞巧饰世界任务开启,这个任务还是很简单的。但是不少玩家想要知道这个任务怎么做,不清楚这个任务完成技巧是什么。想要知道这个任务怎么完成的,就一起来看看这个任务吧。崩坏星穹铁道游辞巧饰世界任务攻略1、上线收到来自西衍先生的短信。2、开始追踪任务。3、传送长乐天。4、前往书肆门口完成对话。5、完成虚构叙事的第一关挑战。6、继续对话。7、结束对话,即可完成任...

2025-03-10 00:07:09 -

烟雨江湖寂刀诀后五重任务怎么做? 寂刀诀

烟雨江湖寂刀诀后五重任务怎么做? 寂刀诀后五重任务通关攻略,五重,任务,江湖,触发,攻略,剧情, 烟雨江湖寂刀诀后五重任务怎么做?完成任务后得到寂刀诀专属武学之后,很多玩家发现任务升级到第五重了,那么寂刀诀后五重任务要如何完成呢?小编今天来给大家介绍的就是寂刀诀后五重任务通关的全部流程。烟雨江湖寂刀诀后五重任务攻略一、触发条件60好感度,主角80级,镇派寂刀诀5重二、任务流程1. 跟着敦煌任务走完,任务提示(客栈周围走走)敦煌龙骨草处(10.6)的瘸脚琴师对话即可,...

2025-03-09 20:59:24 -

原神美学原理批判第1次任务怎么做?美学原

原神美学原理批判第1次任务怎么做?美学原理批判第1次任务完成方法,任务,原理,神美,分享,对话,位置, 原神美学原理批判第1次任务怎么做?4.3版本带来了很多新任务,这个任务也是刚出的,所以很多玩家对于任务的玩法并不太了解,今天我们要了解的是美学原理批判第1次任务的过关方法,通关的详细步骤小编已经分享在下方,还不知道如何完成这个任务的小伙伴赶紧来小编这里了解一下。原神美学原理批判第1次任务攻略一、和【德皮耶里】对话1、先传送到苍晶区中间位置,要往地图的东南方向前行;...

2025-03-09 20:19:44 -

原神此诗送此城任务怎么做?原神此诗送此城

原神此诗送此城任务怎么做?原神此诗送此城任务过关攻略,任务,攻略,寻找,舒客,过关,找到, 原神是一款养成类型的动作冒险手游,在游戏里面玩家可以通过不同国度的任务来进行原石和奖励获取,那么此诗送此城任务怎么做呢,下面就让我们来看看原神此诗送此城任务攻略。原神此诗送此城任务攻略接取地点:望舒客栈详细步骤:1、传送至望舒客栈的传送锚点,找到NPC位置。2、从客栈的二楼直接跳下。3、在第一层的桥上找到NPC清昼,与其对话。任务流程:1、在南码头附近寻找诗歌灵感,根据黄色印...

2025-03-09 17:27:11 -

《超机智青年大会》高能不断,逆战区神秘任

《超机智青年大会》高能不断,逆战区神秘任务开启,神秘任务,开启,大会,逆战,玩家,优酷, 近日,由优酷出品、喜临门冠名、中国移动特约赞助播出的国内首档沉浸式智性游戏竞技成长真人秀《超机智青年大会》正在热播中,今日中午12点,第四期节目在优酷上线,次日凌晨2:05贵州卫视同步播出。前三期节目中,玩家们在各类考验脑力和心理的智性游戏中的出色表现吸引了网友的广泛关注,而随着游戏玩法的升级、新进玩家的加入,场上博弈局势愈发多变。最新一期节目中,又一位新进玩家来到机智之城,逆...

2025-03-07 21:01:54 -

埃及艳后的任务Astérix & Obélix: Miss

埃及艳后的任务Astérix & Obélix: Mission Cléopâtre(2002),任务,美丽新世界,埃及艳后,女王,艳后,魔法师,就要,无法,埃及艳后的皇宫内,凯撒(Alain Chabat 亚伦·夏巴饰)公然嘲讽埃及人的堕落,忿忿的克丽奥佩特拉(Monica Bellucci 莫妮卡·贝鲁齐饰)于是和他立下赌誓,骄傲的艳后夸下海口,说3个月就能造出一座豪华宫殿,以此来证明埃及人民的智慧。 这个任务派到设计师依尔维斯(Jamel Debbouze...

2024-07-04 04:18:43 -

阿波罗:登月任务Apollo: Missions to the

阿波罗:登月任务Apollo: Missions to the Moon(2019),阿波罗,登月,任务,In the late 1960s, the United States space program neared its goal of landing a man on the Moon, but it was a journey that began years before. This is the story of Project Apollo -...

2024-06-30 12:53:54 -

斯宾塞的机密任务Spenser Confidential(2

斯宾塞的机密任务Spenser Confidential(2020),机密,派克,任务,电影,系列,悬疑,协议,地下,这是沃尔伯格和导演彼得·博格自《孤独的幸存者》《恐袭波士顿》《深海浩劫》《22英里》后第五度,合作基于罗伯特·B·派克所著同名小说,派克死后由Ace Atkins接手创作,也是以男主角Spenser为中心的八本系列悬疑小说中的一本。Netflix已经和派克遗产方面达成协议,基于Spenser这一角色打造一系列电影。 本片将有别于小说,小说讲述Sp...

2024-06-30 05:28:15 -

神话任务:群鸦盛宴Mythic Quest: Raven's

神话任务:群鸦盛宴Mythic Quest: Raven's Banquet(2020) | 第3季完结,任务,神话,电视,电影,游戏,制作,工作室,影集,《神话任务》由Rob McElhenney和Charlie Day执行制作,与Ubisoft共同制作,包括Ubisoft的电视与电影负责人Jason Altman、电视与电影总监Danielle Kreinik,与行销发行副总裁Gérard Guillemot都参与其中,并于去年Ubisoft E3展前记者会首...

2024-06-30 00:11:02 -

道格的特别任务Dug's Special Mission(20

道格的特别任务Dug's Special Mission(2009),任务,配音,恶犬,特别,飞屋环游记,凯文,正在,意外,憨态可掬、耿直单纯的道格(Bob Peterson 配音)正在岩石间穿梭游荡,他的心情格外之好,因为今天是他的生日。正当他享受这一年一度快乐时光之时,却险些和沙锥鸟凯文撞在一起。原来三恶犬阿尔法(Bob Peterson 配音)、贝塔(Delroy Lindo 配音)、伽玛(Jerome Ranft 配音)正在追逐凯文,不曾想被道格意外搞砸。...

2024-06-29 10:46:09 -

超人4:和平任务Superman IV: The Quest fo

超人4:和平任务Superman IV: The Quest for Peace(1987),超人,特技,对手,任务,弱点,坏蛋,科学,元素,轰动世界的第一英雄——超人,重返地球,接受大敌挑战,对手是坏蛋雷克斯,他针对超人的弱点,用氪元素制造邪恶的核能人,利用最先进的科学武器,面对势均力敌的对手,超人与其展开太空大对决……本片无论从情节上还是特技上,都是超人系列的最失败的作品。情节简单幼稚,特技粗糙。本集上映后,批评如潮,这也结束了里夫的超人生涯……...

2024-06-29 03:07:18 -

空降任务Pathfinders: In the Company of

空降任务Pathfinders: In the Company of Strangers(2011),故事,空降任务,二战,特殊任务,进攻,诺曼底,讲述,一部,这是一部根据真实历史改变的故事。讲述二战,82空降师一个新兵的故事,他的特殊任务就是在进攻诺曼底前30分钟,战略定位,标记,投放区域,并设定绝密的导航仪器,以引导在D日突袭空降。...

2024-06-23 16:39:56 -

图书馆战争2:最后的任务図書館戦争 -THE L

图书馆战争2:最后的任务図書館戦争 -THE LAST MISSION-(2015),图书,特遣队,任务,展览,最后的任务,图书馆战争,栗山千明,好友,(呢呢@追新番原创翻译 转载请注明出处)政府主导的内容审查和媒体管制横行已久。在此背景下,笠原郁(荣仓奈奈 饰)为了追随救过自己的图书队员,加入了以对抗审查、捍卫“读书的自由”为使命的图书队,并成为了特遣队的一员。笠原经受住了魔鬼教官堂上笃(冈田准一 饰)极为严苛的训练,收获了手塚光(福士苍汰 饰)、柴崎麻子(栗山...

2024-06-22 15:55:56 -

火星任务Mission to Mars(2000)

火星任务Mission to Mars(2000),影片,帕尔玛,本片,演员,片中,技术,卢克,布莱恩,2020年,人类首次成功登陆火星,担负艰巨使命的4名宇航员在火星表面发现了一座神秘的穹形建筑,在将信息发送回指挥中心后,他们开始用雷达扫描不明建筑。突然间,建筑物周围生成了类似于沙尘暴的强劲漩涡,3名宇航员不幸丧生。风暴平息之后,作为唯一的幸存者,指挥官卢克·格雷厄姆(唐·钱德尔饰)发现高强度电磁脉冲已经毁掉了飞船上的大部分电子设备。 得知噩耗的地球指挥中心立...

2024-06-17 19:13:58 -

高卢勇士之十二个任务Les douze travaux

高卢勇士之十二个任务Les douze travaux d'Astérix(1976),任务,挑战,高卢勇士,比赛,如果,儿童,本片,影展,在很久以前,高卢这个地方是一片茂密的森林,宁静而祥和。凯撒大帝在经过激烈的战斗后,带领着他引以为傲的强大军队将领土扩张的铁蹄伸向了大不列颠岛,很快就攻占了岛上的所有部落和领地。惟独一个聚集着高卢人的村子因为拥有一种特殊的秘密武器,始终没有屈服于恺撒的军队。凯撒大帝听到这个消息后大为震怒,一向攻无不克的他怎么能输给一个小村子。 ...

2024-06-17 05:19:48