本土电影的没落和论九把刀的悲凉

记得九把刀说过这样一句话:

在电影拍摄上我是一个门外汉,就连在支持国片的集体意识形态上,我也是一个门外汉。我喜欢这样的我,一个随时都可以鞠躬转身的人。

很多事情不能够切割脉络来看。

纵使《那些年》本身并不操作所谓的爱国心态,但是没有所谓“挺本土电影”时期累积下来的资源,绝对也累不出这部电影。

首先是拍片的人才、硬体资源。这些东西如果没有产业本身撑着,死了就是死了,不可能再回来。

同理,如果没有过往为本土片努力的导演跟死忠影迷撑着,今天某导演可能得去国外调动软硬体与人才进来,届时恐怕就不是目前的成本可以拍起来的。

在前《海角七号》那个只有少数文青挺本土片的年代里,卖过百万就是卖座,除了老被骂冤大头的新闻局,几乎没有所谓的金主。

没有《艋舺》(内容好坏不论,至少票房好看)的余荫,也不会有资金成就《那些年》。

还有影片筹拍过程中也会发生金主落跑、导演要投注身家的事情发生,但重点是他用的资源已经叫很多先前拍片的导演流口水了。

让好不容易挺电影的凝聚力,又回到以前的散沙一片。或许有些人可以很容易鞠躬转身,但是我们的电影产业没有办法鞠躬转身。

如果砍掉所谓挺本土片的思维,《海角七号》《艋舺》单纯以制作品质跟好莱坞对干,票房实在不可能那么高,而《那些年》能拿到的钱恐怕不是九把刀赌身家后就可以填回缺口的。

九把刀当然可以潇洒转身,因为他不管怎么放这种话,市场还是会因为他拍片而给他很多好处。

讲这种话就跟在选举时不屑地说”民主有什么好,到最后也只能选一堆烂人“一样风凉。是啊,民主了你只能选烂人,可是不民主的时候你连选都没得选;大家终于肯挺本土片或者合拍片的时候当然可以大言不惭挺好片不挺本土片,但是大家看到本土片就不屑一顾的年代里,少数好片再怎么口碑宣扬也只被当诈骗集团或是死文青的年代里,你去哪里跟电影院要票房?去哪里找那么多人愿意来看口碑场?去哪里吸住媒体目光?

这是九把刀没考虑的。

换句话说,刨去九把刀本身,《那些年》也还是一部不错的作品。

九把刀就是拍出了一部青春洋溢的热血校园电影合了观众胃口,所以票房好,这有什么好意外。一样是校园电影,为何票房差这么多,很简单,还不就是不合观众胃口。

当然,这句话没有别的意思,仅是从电影本身来说话。

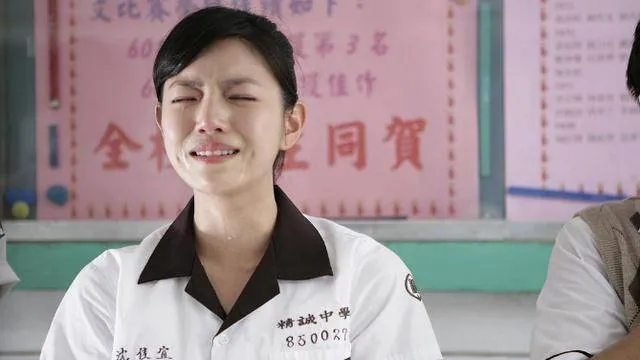

电影的好看与难看,我想与文化背景是绝对有关的,《这些年》也好、《翻滚吧!阿信》也好,里面的集体记忆,或许是别的地方人看不懂的,但会让我们会心一笑,这就是文化的价值。